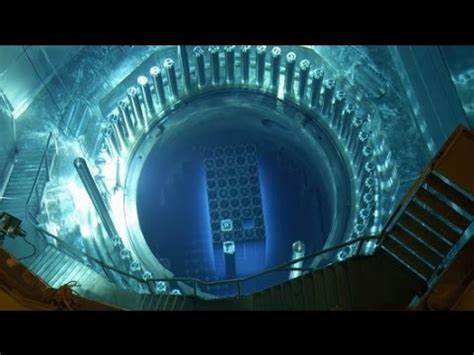

Nuklearreaktoren gehören zu den technischen Meisterwerken der modernen Energieversorgung und sind gleichzeitig oft Gegenstand von Missverständnissen und Unsicherheiten in der Öffentlichkeit. Für viele Menschen bleibt die Welt der Kernenergie komplex und undurchsichtig. Dabei lohnt es sich, die Funktionsweise, die verschiedenen Typen und die möglichen Zukunftsperspektiven von Nuklearreaktoren zu verstehen, um fundierte Meinungen zur Energiepolitik zu entwickeln. Dieser Leitfaden erklärt die Grundlagen der Kernspaltung, die gängigen Reaktortypen und ihre spezifischen Vor- und Nachteile sowie welche Innovationen im Bereich der Kernenergie gerade erforscht werden. Am Ende zeigt sich, dass Kernenergie trotz aller Herausforderungen ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung sein kann.

Grundlagen der Kernspaltung sind entscheidend für das Verständnis des Betriebs von Kernreaktoren. Am unteren Ende des Periodensystems befinden sich „schwere“ Atome mit mehr als hundert Protonen und Neutronen im Kern. Diese großen Atomkerne sind naturgemäß instabiler als leichtere Elemente. Uran-235 gilt als klassisches Beispiel eines spaltbaren Materials. Aufgrund der starken elektromagnetischen Abstoßung innerhalb des Kerns kann bereits ein einzelnes, langsam bewegendes Neutron eine Kernspaltung auslösen.

Beim Aufbrechen teilt sich der schwere Kern in zwei mittelgroße Atome, wie zum Beispiel Krypton und Barium oder Strontium und Xenon. Dabei werden zusätzlich einige Neutronen frei sowie enorme Energiemengen in Form von Wärme, konkret etwa 200 Millionen Elektronenvolt pro Spaltung. Ein Gramm Uran-235 erzeugt Wärme, die mit der von mehreren Tonnen Kohle vergleichbar ist. Diese freigesetzten Neutronen können wiederum weitere schwere Atomkerne treffen und so eine kontrollierte Kettenreaktion in Gang halten. Der daraus entstehende Wärmefluss dient dazu, Wasser zum Sieden zu bringen, was wiederum Dampf erzeugt, der Turbinen antreibt und so elektrische Energie produziert.

Das Prinzip der Kettenreaktion bildet somit das Herzstück des Kernreaktors. Kernreaktoren gibt es in zahlreichen Varianten, die sich trotz ähnlicher Grundprinzipien vor allem in Punkten wie Moderator, Kühlmittel und Brennstoffzusammensetzung unterscheiden. Der Moderator dient dazu, die Geschwindigkeit der Neutronen zu reduzieren, damit diese besser vom Urankern aufgenommen werden können. Unterschiedliche Moderatoren wirken dabei unterschiedlich effizient und absorbieren unterschiedlich viele Neutronen – ein Faktor, der die benötigte Anreicherung des Urans beeinflusst. Ein zu hoher Neutronenverlust erschwert die Aufrechterhaltung der Kettenreaktion.

Das Kühlmittel wiederum bestimmt die maximale Betriebstemperatur und den Druck im Reaktorkern. Höhere Reiztemperaturen verbessern die thermische Effizienz, das heißt, mehr der erzeugten Wärme wird in elektrische Energie umgewandelt. Zudem beeinflusst das Kühlmittel direkt die Sicherheitsmechanismen, denn bestimmte Kühlmittel und deren Eigenschaften können im Störfall die Sicherheit erhöhen oder das Risiko eines Kernschmelzens reduzieren. Die Brennstoffzusammensetzung bestimmt, wie viel Energie pro Einheit Masse erzeugt werden kann, wie oft ein Kraftwerk nach Betankung neu bestückt werden muss und welches Abfallvolumen entsteht. Das gängigste und weltweit am weitesten verbreitete Reaktorkonzept ist der Druckwasserreaktor (PWR).

In ihm wird Wasser unter hohem Druck in einer Primärschleife erhitzt, wobei das Wasser nicht siedet, sondern seine Temperatur auf etwa 290 bis 330 Grad Celsius ansteigt. Dieses heiße Wasser gibt seine Energie an eine sekundäre Wasserschleife ab, in der das Wasser zum Sieden kommt und Dampf erzeugt wird, der die Turbinen antreibt. Die doppelte Schleifenführung sorgt dafür, dass das radioaktive Kühlwasser vom Turbinensystem getrennt ist, was die Wartung erleichtert und den Schutz vor Strahlung verbessert. Die militärischen Ursprünge des Druckwasserreaktors, ursprünglich für Unterseeboote entwickelt, trugen maßgeblich dazu bei, dass er in der zivilen Nutzung eine dominierende Stellung einnahm. Hersteller mit Erfahrung und vorhandenen Lieferketten konnten die kommerzielle Reaktortechnologie schnell etablieren.

Zudem verfügt das Wasser als Moderator und Kühlmittel über eine passive Sicherheitswirkung. Wenn die Temperatur im Reaktor steigt oder bei einem Wasserverlust, verlangsamt sich die Reaktion automatisch, da die Moderatorwirkung abnimmt – dieser Effekt wird als negativer Temperaturkoeffizient bezeichnet und verhindert eine unkontrollierte Steigerung der Kettenreaktion. Allerdings hat der Druckwasserreaktor auch Nachteile. Der hohe Druck von etwa 150 bis 160 bar erfordert besonders robuste Reaktordruckbehälter und komplexe Sicherheitssysteme. Außerdem schränkt der relativ niedrige Siedepunkt des Wassers die erreichbare maximale Temperatur ein, was die thermische Effizienz des Systems begrenzt.

Typischerweise werden nur rund ein Drittel der erzeugten Wärme in Elektrizität umgewandelt, wobei überschüssige Wärme in manchen Anlagen für Fernwärmenetze genutzt wird. Eine Alternative zum Druckwasserreaktor ist der Siedewasserreaktor (BWR). Hier wird Wasser im Reaktorkern direkt erhitzt und zum Sieden gebracht, so dass der erzeugte Dampf unmittelbar die Turbinen antreibt. Durch den Wegfall eines zweiten Kreislaufs werden Baukomplexität und Druck reduziert; der Betriebsdruck liegt etwa bei der Hälfte des PWR-Systems. Dieser Ansatz bringt jedoch neue Herausforderungen mit sich.

Das radioaktive Kühlwasser kommt direkt mit dem Turbinenbereich in Kontakt, was umfangreiche Strahlenschutzmaßnahmen nötig macht. Außerdem kann die Bildung von Dampfbubblem im Kern die Reaktorkontrolle erschweren, da die Moderatorflüssigkeit verdrängt wird und damit die Leistung schwanken kann. Der Betreiber muss zudem darauf achten, dass keine ungleichmäßigen Temperaturzonen entstehen, die das Material und die Sicherheit gefährden könnten. Für Länder, die keine eigene Urananreicherungsinfrastruktur haben, bieten Druckschwerwasserreaktoren (PHWR) Vorteile. In diesen Systemen wird schweres Wasser (Deuteriumoxid) als Moderator und Kühlmittel verwendet.

Schweres Wasser absorbiert deutlich weniger Neutronen als gewöhnliches Wasser, wodurch natürliche, nicht angereicherte Uran-Brennstoffe genutzt werden können. Der technische Aufwand ist anspruchsvoll, weil separate Kühlschleifen für kaltes und heißes Schwerwasser eingerichtet werden müssen und hunderte einzelner Druckrohre komplex verbunden und überwacht werden müssen. Trotz der Komplexität machen PHWRs etwa fünf Prozent der weltweit erzeugten Kernenergie aus und sind in Ländern wie Kanada, Indien und Argentinien im Einsatz. Große britische Reaktoren wie die Advanced Gas-cooled Reactors (AGRs) funktionieren komplett anders. Sie nutzen Graphit als Moderator und Kohlenstoffdioxid als Kühlmittel.

Durch den Einsatz von Gas kann die Betriebstemperatur auf bis zu 650 Grad Celsius angehoben werden, was eine Steigerung der thermischen Effizienz auf etwa 41 Prozent ermöglicht. Der feste Graphitmoderator erlaubt es unter bestimmten Bedingungen, Brennelemente während des Betriebs auszutauschen, obwohl in der Praxis häufig trotzdem Abschaltungen erforderlich sind. Probleme mit der Materialermüdung des Graphits und hohe Baukosten haben den Export der Technologie eingeschränkt. Dennoch lieferten AGRs etwa 50 Jahre lang einen bedeutenden Beitrag zur Stromversorgung im Vereinigten Königreich. Innovativ und besonders interessant sind Flüssignatrium-gekühlte schnelle Reaktoren (SFR).

Hier wird flüssiges Natrium als Kühlmittel eingesetzt, welches bei hohen Temperaturen flüssig bleibt und deutlich effizienter Wärme überträgt als Wasser. Da Natrium nicht unter hohem Druck steht, sinken die technischen Anforderungen an die Druckbehälter. SFRs können schneller Neutronen nutzen und haben das Potenzial, mehr spaltbares Material zu produzieren, als sie verbrauchen. Sie gelten als mögliche Grundlage für sogenannte Brutreaktoren, die den Brennstoffkreislauf nachhaltig gestalten könnten. Die Kehrseite der Medaille sind die extrem reaktiven Eigenschaften von Natrium, das mit Luft und Wasser heftig reagiert und brennbare Brände verursachen kann.

Deshalb beinhalten SFR-Anlagen komplexe Vorsorgemaßnahmen wie inerte Gasabdeckungen und mehrere Wärmeübertragungsebenen. Länder wie Frankreich, Russland und Japan haben bereits SFR-Anlagen betrieben, und Projekte wie TerraPower in den USA arbeiten an kommerziellen Versionen. Im Bereich der experimentellen und vorgeschlagenen Reaktorkonzepte gibt es spannende Entwicklungen mit alternativen Kühlmitteln und höheren Betriebstemperaturen. So etwa die Molten Salt Reactors, bei denen flüssige Salze als Kühl- und Brennstoffträger dienen. Diese Reaktoren arbeiten bei hohen Temperaturen ohne hohen Druck, der Sicherheitsvorteile bringt.

Die chemischen Eigenschaften der Salzschmelzen können radioaktive Stoffe binden und bei Undichtigkeiten selbst eindämmen. Obwohl erste Experimente schon in den 1960er Jahren erfolgten, erleben diese Konzepte heute durch Fortschritte in Materialwissenschaften eine Renaissance. High-Temperature Gas-cooled Reactors (HTGR) verwenden Helium als Kühlmittel und Graphit als Moderator. Das Helium bringt den Vorteil eines inert-gasförmigen Kühlmittels, das nicht mit umgebenden Materialien reagiert. HTGRs können deshalb sehr hohe Temperaturen erreichen, was ihre Effizienz auf bis zu 50 Prozent steigern kann.

Einige Prototypen liefen bereits in den USA, Deutschland und Großbritannien. Die Herstellung der speziellen Brennstoffe ist technisch anspruchsvoll. Auch flüssig-bleigekühlte schnelle Reaktoren (LFR) sind ein Trend in der Forschung. Diese nutzen flüssiges Blei oder Blei-Bismut-Alloy als Kühlmittel. Bleikühlung kombiniert hohe Siedepunkte mit geringer Reaktivität und effektiver Strahlungsabschirmung.

Dennoch verursachen hohe Dichte und Schmelzpunkt des Bleis technische und betriebliche Herausforderungen, zum Beispiel in der Wartung und beim Wärmemanagement. Superkritische Wasserreaktoren (SCWR) nutzen Wasser oberhalb des Kritischen Punktes als Kühlmittel und Moderator. Wasser in diesem Zustand kombiniert Eigenschaften von Flüssigkeit und Gas, was eine exzellente Wärmeübertragung bei hoher Temperatur ermöglicht. Theoretische Effizienzwerte liegen bei 44 bis 48 Prozent, deutlich höher als bei heutigen leichtwassergekühlten Reaktoren. Die technologischen Herausforderungen bei Werkstoffen für solch extreme Bedingungen sind jedoch erheblich und stehen noch der breiten Anwendung im Weg.

Zusammenfassend basiert die Kernenergie heute vor allem auf bewährten Reaktordesigns. Während Druckwasserreaktoren den Großteil der weltweiten Kernenergie liefern, gewinnen alternative Konzepte zunehmend an Aufmerksamkeit, insbesondere mit Fokus auf Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit. Zukünftige Reaktorvarianten könnten eine sauberere, wirtschaftlichere und flexiblere Stromversorgung ermöglichen, die Kernenergie auch in einem zunehmend erneuerbaren Energie-Mix relevant hält. Die Debatten um den sicheren Umgang mit radioaktivem Abfall, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz bleiben jedoch zentral. Ein umfassendes Verständnis von Technologie und Funktionsweise ist dabei entscheidend, um auf informierter Basis über die Rolle von Kernenergie in der Energiewende zu diskutieren.

Für Einsteiger und Experten bietet die Beschäftigung mit den vielfältigen Reaktortypen und innovativen Ansätzen damit eine wichtige Grundlage, um die Zukunft der Energiegewinnung mitzugestalten.