Die moderne Medizin und Neurowissenschaft stehen an der Schwelle zu einer Revolution in der Bildgebungstechnologie. Forscher der Universität Glasgow haben erstmals Licht erfolgreich durch den gesamten menschlichen Kopf hindurch detektiert – ein bedeutender Fortschritt, der tiefere Einblicke in die Hirnfunktion verspricht und die Grenzen der bisherigen optischen Bildgebung überwindet. Diese Innovation könnte die Diagnose und Behandlung neurologischer Erkrankungen dauerhaft verändern. Seit Jahrzehnten nutzen Wissenschaftler nahinfrarotes Licht zur Untersuchung des Gehirns mittels einer Methode, die als funktionelle nahinfrarotspektroskopie (fNIRS) bekannt ist. Dabei sendet ein Gerät Licht in das Gewebe und misst, wie das Licht von Blut absorbiert wird, um so auf Gehirnaktivitäten wie Sauerstoffverbrauch rückzuschließen.

Die Vorteile dieser Methode liegen in ihrer Portabilität, den vergleichsweise geringen Kosten und der Nichtinvasivität. Allerdings gab es bisher eine erhebliche Einschränkung: Das Licht dringt nur wenige Zentimeter tief ein, was vor allem die Analyse der Hirnoberfläche ermöglicht, jedoch keinen Zugang zu tieferliegenden Strukturen bietet. Tiefe Hirnareale sind jedoch von enormer klinischer Bedeutung. Bereiche, die für Gedächtnisbildung, Emotionen und motorische Funktionen zuständig sind, liegen deutlich unter der Oberfläche. Um diese Regionen sichtbar zu machen, kamen bisher nur teure, sperrige Geräte wie Magnetresonanztomographie (MRT) oder Computertomographie (CT) infrage – Technologien, die hohe Kosten verursachen und nicht überall verfügbar sind.

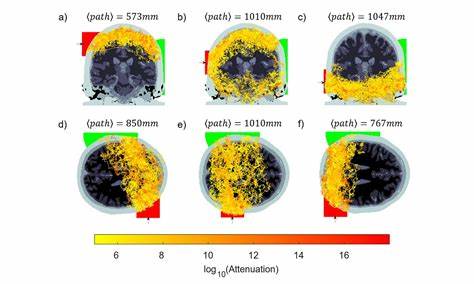

Die Wissenschaftler um Jack Radford haben nun mit ihrem Experiment einen Weg gefunden, Licht so zu nutzen, dass es nicht nur die Oberflächen, sondern sogar die gesamte Breite des Kopfes durchdringt. Sie verwendeten dabei starke gepulste Laser und äußerst empfindliche Empfänger, die auf der gegenüberliegenden Seite des Kopfes positioniert wurden. In einem lichtdichten, kontrollierten Umfeld konnten sie tatsächlich Photonen nachweisen, die den Weg durch Schädel, Hirn und Gewebe bewältigt hatten. Begleitend zu den realen Messungen setzten die Forscher auf aufwendige Computersimulationen, die das komplexe Verhalten von Licht in den verschiedenen Schichten des Kopfes modellierten. Diese Simulationen bestätigten sehr genau die experimentellen Ergebnisse und zeigten, dass das Licht bestimmten Pfaden durch weniger streuende Bereiche folgte, wie etwa dem cerebrospinalen Flüssigkeitsraum.

Obwohl dieses Verfahren bisher noch nicht in den klinischen Alltag übernommen werden kann – die Messungen dauerten mehrere Dutzend Minuten und funktionierten ausschließlich bei Freiwilligen mit heller Haut ohne Haare – könnte es langfristig die Entwicklung neuer, leichterer und günstigerer bildgebender Geräte anstoßen, die tiefere Einblicke ermöglichen. Die Möglichkeiten sind enorm: Eine solche Technologie könnte bald in Krankenhäusern, Arztpraxen oder sogar zuhause zur Verfügung stehen. Dies würde vor allem Patienten in Regionen zugutekommen, in denen teure Bildgebungstechnologien schwer zugänglich sind. Auch die Überwachung von Schlaganfällen, Hirnverletzungen oder Tumoren könnte so deutlich verbessert werden. Darüber hinaus bietet die Erkenntnis über die Pfade des Lichts im Gehirn neue wissenschaftliche Ansätze.

Das cerebrospinale Flüssigkeitssystem scheint eine Art optischer Leitungsweg für Licht zu sein, was künftig erforscht werden könnte, um die Effizienz und Genauigkeit der Bildgebung weiter zu steigern. Das aktuelle Forschungsergebnis zeigt eindrucksvoll, wie interdisziplinäre Ansätze zwischen Physik, Medizintechnik und Neurobiologie Innovationen vorantreiben können. Durch die Kombination von Hochleistungslasern, empfindlichen Sensoren und komplexen Simulationen wurde eine bislang unvorstellbare Bildgebungstechnologie praktisch realisierbar. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Entwicklung optimierter Lichtquellen, verbesserter Detektoren und intelligenter Algorithmen zur Signalverarbeitung diese Technik nutzbar macht für die breite Anwendung. Die Vision ist ein tragbares, niedrigpreisiges Gerät, das tieferliegende Hirnregionen nicht invasiv und präzise sichtbar macht.