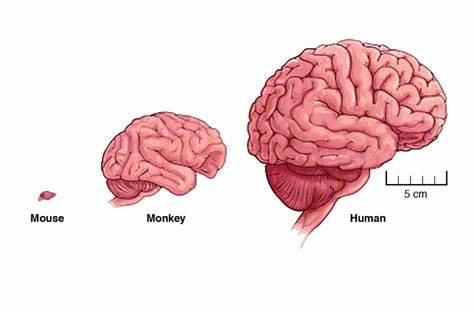

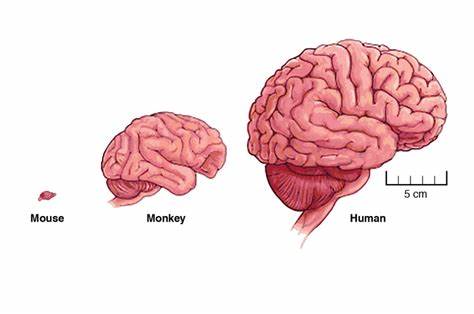

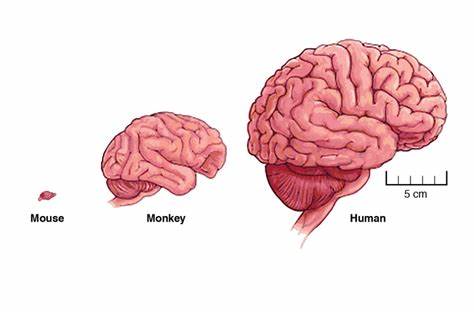

Die Entstehung und Entwicklung des menschlichen Gehirns ist eines der komplexesten und faszinierendsten Kapitel der Biologie. Menschen besitzen im Vergleich zu anderen Lebewesen eine auffällig große Gehirnmasse, die für komplexes Denken, Sprache, Problemlösen und zahlreiche andere kognitive Fähigkeiten verantwortlich ist. Doch wie genau sich das menschliche Gehirn durch evolutionäre Prozesse so enorm vergrößern konnte, ist lange Zeit eine offene Frage gewesen. Nun bringt eine aktuelle Studie Licht ins Dunkel: Wissenschaftlern ist es gelungen, Mäusen ein spezifisches menschliches DNA-Segment einzufügen, das diese dazu veranlasst, größere Gehirne zu entwickeln als üblich. Diese Entdeckung bietet einen neuen Blickwinkel hinsichtlich der genetischen Faktoren, die das menschliche Gehirn einzigartig machen.

Die Forschungsarbeit wurde in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht und stammt von einem internationalen Team von Wissenschaftlern, die sich auf Neurowissenschaften, Genetik und evolutionäre Biologie spezialisiert haben. Dabei fokussierten die Forscher auf ein kleines, aber bedeutendes Stück genetischen Materials, das bei Menschen vorkommt, bei Mäusen jedoch nicht. Dieses Stück DNA wirkt wie ein genetischer Schalter, der Prozesse in der Gehirnentwicklung steuert und fördert. Die Methode, mit der die Forscher vorgegangen sind, ist hochkomplex. Zunächst isolierten sie das betreffende menschliche DNA-Segment und integrierten es mithilfe präziser genetischer Techniken in das Mäusegenom.

Im Anschluss beobachteten sie die Entwicklung der Gehirne junger Mäuse, die das menschliche DNA-Segment in ihren Zellen trugen. Bereits nach kurzer Zeit zeigte sich ein deutlicher Unterschied: Die Gehirne der genetisch modifizierten Mäuse waren nicht nur voluminöser, sondern auch funktionell aktiver in Bereichen, die mit Lernen und Gedächtnis verknüpft sind. Diese Ergebnisse sind aus mehreren Gründen bemerkenswert. Zum einen bestätigen sie, dass bestimmte genetische Elemente, die ausschließlich beim Menschen vorkommen, aktiv zur Größe und Komplexität unseres Gehirns beitragen. Zum anderen liefern sie einen wertvollen Modellansatz, um die spezifischen Mechanismen der Gehirnentwicklung zu entschlüsseln.

Während bisher vor allem evolutionsbiologische Theorien und Vergleichsstudien von Primaten und anderen Säugetieren aufschlussreiche Hinweise lieferten, ermöglicht die direkte Manipulation von genetischem Material in Modellorganismen wie Mäusen neuartige experimentelle Einblicke. Die Bedeutung dieses menschlichen DNA-Snippets lässt sich eventuell mit einem Steuerungselement vergleichen, das die Proliferation von Neuralstammzellen während der embryonalen Entwicklung ankurbelt. Neuralstammzellen sind verantwortlich für die Bildung neuer Nervenzellen, die später ein ausgedehntes neuronales Netzwerk etablieren. Durch die verstärkte Aktivität dieses genetischen Abschnitts entsteht eine erhöhte Zellteilung, was zu einer Vergrößerung des Gehirnvolumens führt. Darüber hinaus zeigten die Wissenschaftler, dass die funktionalen Veränderungen des Gehirns nicht auf eine bloße Vergrößerung der Hirnmasse beschränkt sind.

Vielmehr wurde festgestellt, dass die neuronalen Verknüpfungen, die für komplexe kognitive Prozesse erforderlich sind, in den modifizierten Mäusen intensiver ausgebildet wurden. Das legt nahe, dass das eingefügte menschliche DNA-Segment nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Gehirnentwicklung beeinflusst. Diese Forschung erweitert unser Verständnis davon, wie fein abgestimmte genetische Unterschiede im Laufe der Evolution zur Entstehung einzigartiger Merkmale beim Menschen geführt haben. Insbesondere trägt sie dazu bei, den genetischen Ursprung der außerordentlichen kognitiven Fähigkeiten der menschlichen Spezies zu erforschen. Vorstellbar ist, dass Veränderungen wie die Integration oder Modifikation solcher DNA-Abschnitte ausschlaggebend für das Wachstum und die Komplexierung des menschlichen Gehirns waren, was letztendlich die Entwicklung von Kultur, Technologie und Gesellschaft ermöglichte.

Neben den evolutionären Einsichten bietet die Studie auch Perspektiven für die biomedizinische Forschung. Das Verständnis davon, wie genetische Faktoren die Gehirngröße und -funktion beeinflussen, kann potenziell helfen, neurologische Krankheiten und Entwicklungsstörungen besser zu begreifen. Insbesondere Erkrankungen, die mit einer verminderten Gehirnmasse oder fehlerhafter neuronaler Entwicklung verbunden sind, könnten durch die neue genetische Erkenntnis in einen anderen Kontext gerückt werden. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass trotz der vielversprechenden Ergebnisse eine direkte Übertragung auf Menschen mit großer Vorsicht zu erfolgen hat. Das menschliche Gehirn besitzt eine außerordentliche Komplexität und ist durch verschiedenste genetische, epigenetische und umweltbedingte Faktoren geprägt.

Die bloße Vergrößerung der Hirnmasse garantiert nicht automatisch eine erhöhte Intelligenz oder kognitive Leistungsfähigkeit. Dennoch liefert diese Forschung einen fundamentalen Baustein, der zukünftige Studien beflügeln wird. Die gezielte Untersuchung weiterer human-spezifischer DNA-Abschnitte und deren funktionelle Integration in Modellorganismen könnte dazu beitragen, die genetische Landkarte der Gehirnentwicklung weiter zu entschlüsseln. Abschließend lässt sich sagen, dass die Messlatte für neurowissenschaftliche Forschung durch diesen Durchbruch höher gelegt wurde. Laut den Autoren der Studie eröffnet das Verständnis darüber, wie selbst kleinste genetische Veränderungen auf molekularer Ebene die Gehirngröße und Funktion beeinflussen, faszinierende neue Forschungsfelder.

Von den evolutionären Ursprüngen bis hin zu möglichen therapeutischen Anwendungen – das menschliche Gehirn bleibt ein Magnet für die Wissenschaft, der durch solche Entdeckungen immer ein Stück weit mehr seiner Geheimnisse preisgibt.