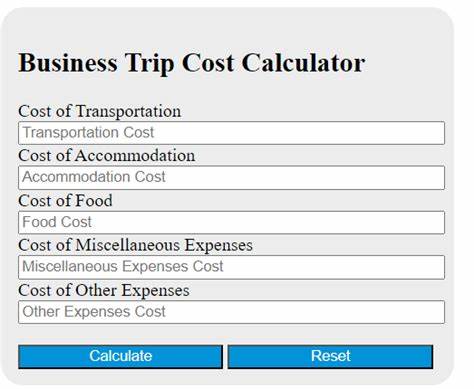

Der russische Automobilsektor, einst ein bedeutender Pfeiler der nationalen Wirtschaft, erlebt derzeit einen dramatischen Niedergang, der sich wie ein Scherbenhaufen über die gesamte Branche legt. Nach einem kurzfristigen Aufschwung im Jahr 2024, als 1,57 Millionen Neuwagen verkauft wurden, was fast eine Steigerung um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutete, hat sich die Lage im Laufe der ersten Monate 2025 rapide verschlechtert. Die Branche ist heute geprägt von massiven Verkaufsrückgängen, Überbeständen bei den Händlern, drastisch sinkender Produktion und einer finanziellen Schieflage vieler Hersteller. Die Tatsache, dass der Markt in nur wenigen Monaten von kurzfristigem Wachstum in einen freien Fall gefallen ist, sorgt für erhebliche Sorge unter Branchenexperten, Wirtschaftspolitikern und Konsumenten gleichermaßen. Wesentliche Ursachen für diesen dramatischen Verfall sind vielfältig und komplex miteinander verwoben.

Im Bereich der Lastwagen beispielsweise geht der Rückgang der Verkäufe stark auf die gesunkene Nachfrage nach Straßenfrachttransporte zurück, die sich wiederum durch Preisverfall und gestiegene Zinsen für Finanzierung und Leasing erklären lässt. Im ersten Quartal 2025 ist der Preis für Straßengüterverkehr um rund zwölf Prozent gesunken, was für viele Transportunternehmen die Profitabilität deutlich reduziert hat. Eine Folge hiervon ist, dass etwa 30 Prozent der Lastwagenbetreiber ihren Betrieb aufgeben mussten. Gleichzeitig ist eine ungewöhnlich hohe Anzahl neu erworbener Fahrzeuge, die meist über Kredite oder Leasingmodelle finanziert wurden, an die Händler zurückgegeben worden, wodurch sich der Lagerbestand auf zwischen 60.000 und 65.

000 Lastwagen erhöhte – eine Menge, die voraussichtlich den Bedarf für das gesamte Jahr decken wird. Diese Entwicklung betrifft jedoch nicht nur den Lkw-Bereich. Auch im Segment der leichten Nutzfahrzeuge (LCVs) zeichnet sich ein deutlicher Einbruch ab. Ursachen hierfür sind ähnlich gelagert und beinhalten den Rückgang der militärischen Aufträge, insbesondere für Fabriken wie UAZ, aber auch teils stagnierende Preise für den öffentlichen Nahverkehr, die den Druck auf private Betreiber erhöhen. So haben sich die Preise für Minibusse in Russland innerhalb von drei Jahren verdoppelt, was die Anschaffungsbereitschaft und Investitionskraft der Betreiber erheblich verringert.

Hinzu kommt, dass ein Fahrzeug wie die GAZ Gazelle mittlerweile mehr als 3 Millionen Rubel kostet, was eine erhebliche Steigerung gegenüber den früheren 1,5 Millionen Rubel darstellt und den Absatz zusätzlich belastet. Im Pkw-Bereich zeigen sich die Probleme noch umfassender. Die Einführung einer hohen Recyclinggebühr für importierte Fahrzeuge seit Oktober 2024 und deren weitere Anhebung zu Beginn des Jahres 2025 auf über 5.000 Euro pro Wagen haben die Preise für Autos merklich in die Höhe getrieben und damit den ohnehin angespannten Markt weiter ausgetrocknet. Diese Maßnahme wurde auf Drängen von AvtoVAZ eingeführt, um den Druck durch günstige chinesische Importe zu dämpfen, beschädigte aber auf kurze Sicht den gesamten Neuwagenmarkt.

Parallel dazu haben neue makroprudenzielle Vorgaben der Zentralbank den Umfang und die Konditionen von Autokrediten verschärft, wodurch die Vergabe für viele potentielle Käufer erschwert wird. Gerade Personen mit einer bestehenden hohen Schuldenlast, die bislang einen Großteil der Kreditnehmer stellten, werden von der Kreditvergabe zunehmend ausgeschlossen, da Banken nun zusätzliche Rückstellungen bilden müssen. Dieser Wandel hat die Nachfrage nach Fahrzeugen empfindlich beeinträchtigt. Darüber hinaus erschweren neue gesetzliche Anforderungen zur heimischen Produktion die Situation, da bestimmte Fahrzeugkategorien, insbesondere für staatliche Aufträge und den Taxi-Markt, ab Oktober 2025 nur noch in Russland produzierte Autos zulassen. Das belastet viele Taxi-Unternehmer, vor allem im fernöstlichen Russland, die meist Einzelunternehmer sind und kaum Zugriff auf neuinländische Fahrzeuge haben.

Zudem ist die Zuverlässigkeit der heimischen Fahrzeugmarken, wie beispielsweise Lada, häufig unzureichend. Die mangelnde Ersatzteilversorgung und die hohe Ausfallrate sorgen für lange Ausfallzeiten und deutlich höhere Betriebskosten, weshalb viele Taxi-Betreiber den Betrieb mit einheimischen Autos als mindestens doppelt so teuer empfinden im Vergleich zu importierten Fahrzeugen aus Korea. Die Probleme gehen jedoch weit über die Hauptmärkte PKW, LCV und Lastwagen hinaus. Besonders stark betroffen ist der Nischenmarkt für landwirtschaftliche Technik, der unter sehr hohen Recyclinggebühren für Importe, schlechten Wetterbedingungen und dem Mangel an Arbeitskräften leidet. Rund 40 Prozent der in Russland hergestellten Agrartechnik blieben 2024 unverkauft, was auf eine Kombination aus geringerer Nachfrage und mangelnder staatlicher Unterstützung zurückzuführen ist.

Während der heimische Markt in Qualitätsfragen oft hinter ausländischen Modellen zurückbleibt, nutzen Unternehmen aus Belarus moderne Kreditangebote und bieten teilweise verbesserte Finanzierungsbedingungen an, die den Marktanteil ihrer Produkte in Russland stark ausweiten konnten. Hinzu kommen rückläufige Verkaufszahlen bei Bussen und Spezialfahrzeugen für den Straßenbau, die durch sinkende öffentliche Investitionen in Infrastrukturprogramme weiter belastet werden. Diese gemischte, aber insgesamt negative Lage spiegelt sich in den Produktions- und Verkaufszahlen des ersten Quartals 2025 deutlich wider. So sind die Neuwagenverkäufe um über 25 Prozent gefallen, während die Produktion trotz sinkender Nachfrage leicht zulegte – ein Umstand, der zu einem Überangebot von mehr als 700.000 Fahrzeugen auf den Händlerlager führt und den finanziellen Druck auf die Hersteller weiter verstärkt.

Bei den leichten Nutzfahrzeugen fielen die Verkaufszahlen um 17 Prozent, die Produktion sank sogar um über 30 Prozent. Busse erlebten einen katastrophalen Rückgang bei den Verkaufszahlen von über 60 Prozent, ebenso wie Lastwagen, bei denen Produktion und Absatzzahlen um über 40 Prozent eingebrochen sind. Selbst namhafte Unternehmen wie AvtoVAZ sehen deutliche Umsatzrückgänge und massive Lagerbestände. Die Produktion von Ladas beschleunigt sich zwar, steht jedoch im Widerspruch zu den rückläufigen Verkaufszahlen, was finanzielle Risiken birgt. Auch in der russischen Traditionsmarke Moskvich, einst Hoffnungsträger der Branche, sind die Verkaufszahlen massiv gefallen.

Solaris, Nachfolger des früheren Hyundai-Werks in St. Petersburg, arbeitet nur auf etwa zehn Prozent seiner Kapazitäten und konnte das Ziel einer jährlichen Produktion von 200 Autos pro Tag bei weitem nicht erreichen. Die Sorgen der Unternehmen spiegeln sich auch in der Personalsuche wider. So sucht UAZ bereits seit mehr als einem Jahr rund 800 Mitarbeiter, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, sieht sich aber gezwungen, Lohnsteigerungen zu zahlen, obwohl sich der Absatz dramatisch einbrach. Dies deutet auf eine große Diskrepanz zwischen den Anforderungen der Produktion und der wirtschaftlichen Realität hin.

Gleichzeitig planen einige Hersteller eine Reduktion der Modellvielfalt und eine Neuausrichtung, etwa durch verstärkte Nutzung chinesischer Komponenten und eine Ausrichtung auf SUV-Modelle, die aber allesamt unter sinkender Nachfrage leiden. Die Lage bei GAZ und KAMAZ verdeutlicht die dramatischen wirtschaftlichen Herausforderungen zusätzlich. Während GAZ weiterhin einen relativ hohen Marktanteil im Segment der leichten Nutzfahrzeuge hält, sind die Verkaufszahlen auch hier deutlich rückläufig. KAMAZ, einst Marktführer bei Lkws, musste im Jahr 2024 einen Gewinneinbruch von über 95 Prozent hinnehmen und verlor seine Spitzenposition an Wettbewerber. Das Unternehmen sieht sich mit steigender Verschuldung konfrontiert, was die finanzielle Stabilität weiter gefährdet.

Selbst Bestellungen aus dem Verteidigungssektor bieten nur begrenzte Abfederung, da die Fertigungskapazität aufgrund von Personalmangel nicht voll ausgeschöpft werden kann. Ein weiterer Aspekt ist der zunehmende Einfluss ausländischer Wettbewerber, insbesondere chinesischer Automarken. Diese sehen Russland als kurzfristigen Absatzmarkt und richten ihre Aktivitäten darauf aus, stabile Verkaufsnetzwerke und Markenpräsenz aufzubauen, ohne jedoch signifikante Investitionen in die Produktion vor Ort zu tätigen. Einige chinesische Hersteller stehen selbst vor Herausforderungen, wie der Rückzug eines großen Motorradproduzenten vom russischen Produktionsstandort zeigt. Andere müssen mit Importrestriktionen kämpfen, beispielsweise bei bestimmten Truckmodellen, was zu teuren Lagerüberhängen führt.

Gleichzeitig gelingt es Unternehmen aus Belarus, mit finanziellen Förderprogrammen und besserer Terminplanung ihre Marktanteile auszubauen. Die Zukunftsaussichten des russischen Automobilmarktes bleiben düster. Verkaufsprognosen für das Jahr 2025 gehen von einem Rückgang auf mindestens 800.000 bis maximal 1 Million Fahrzeuge aus, was weniger als die Hälfte des Vorjahresabsatzes bedeutet. Dies wird zu einem weiteren Aufbau der Händlerbestände führen, wenn die Produktion nicht drastisch heruntergefahren wird.

Ein zusätzlicher Preisanstieg von rund 15 Prozent, vor allem bei Neufahrzeugen, dürfte die Nachfrage weiter belasten. Die angedachten staatlichen Förderungsmaßnahmen, wie etwa ein familienfreundliches Autokreditprogramm, werden als unzureichend gesehen, um den Zusammenbruch des Marktes aufzuhalten. Insgesamt steht die gesamte Branche am Scheideweg. Ohne substanzielle Reformen, finanzielle Unterstützungen und die Schaffung eines stabilen Umfelds für Konsumentenfinanzierung erscheint ein schneller Aufschwung unrealistisch. Die Wiederbelebung der Produktion in ehemaligen Volkswagen- und Citroen-Werken ist zwar geplant, doch die Erfolgsaussichten wirken angesichts des schwachen Marktumfelds fragil.

Russische Autohersteller müssen sich zudem verstärkt mit der Frage auseinandersetzen, wie sie Qualität, Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Kundenzufriedenheit verbessern können, um dem wachsenden ausländischen Wettbewerb und dem internen Vertrauensverlust entgegenzuwirken. Der Rückgang des russischen Automobilsektors ist mehr als nur ein wirtschaftliches Phänomen – er reflektiert grundlegende strukturelle Probleme, geopolitische Zwänge und eine sich wandelnde Nachfrage in einem schwierigen globalen Umfeld. Der Absturz zeigt, wie schnell eine ehemals solide Branche in eine tiefe Krise stürzen kann, wenn ökonomische, politische und regulatorische Faktoren ungünstig zusammentreffen. Für Russland bedeutet dies nicht nur einen erheblichen wirtschaftlichen Verlust, sondern auch eine Herausforderung für Innovation, Beschäftigung und Mobilität im Land. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, ob und wie sich der Automobilsektor in Russland stabilisieren und neu positionieren kann.

Ohne die bewusste und effektive Lösung der Kernprobleme – von Angebot und Nachfrage über Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zur Qualitätsverbesserung der einheimischen Produktion – droht weiterhin ein Abstieg, der die gesamte Industrie vor enorme Herausforderungen stellt.