Die Erforschung des Weltraums und die Suche nach außerirdischem Leben sind seit Jahrzehnten zentrale Anliegen der Astronomie und Astrobiologie. Mit der rasanten Entwicklung der Technologie und immer leistungsfähigeren Teleskopen wächst auch der Datenumfang, den Wissenschaftler sammeln können, um ferne Planeten zu untersuchen. Dennoch bleibt die entscheidende Frage, welche dieser fernen Welten tatsächlich Leben beherbergen könnten, eine der größten Herausforderungen der modernen Forschung. Ein neues quantitatives Modell, das von internationalen Forscherteams entwickelt wurde, könnte nun einen Durchbruch bedeuten und den Weg für eine zielgerichtetere Suche nach Leben auf Exoplaneten ebnen. Die Entwicklung dieses Modells markiert einen Wendepunkt, da es nicht mehr nur um die bloße Anwesenheit von Wasser oder eine idealisierte „habitable Zone“ geht, sondern darum, wie gut ein bestimmter Planet oder Mond eine spezifische Lebensform tatsächlich unterstützen kann.

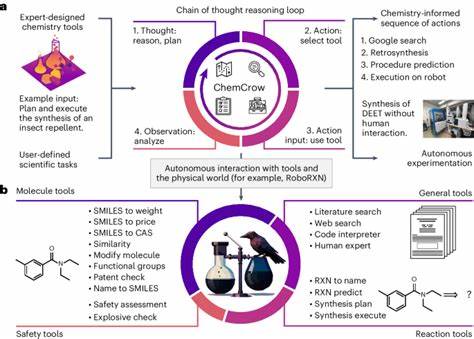

Traditionell orientierte sich die Suche nach potenziell bewohnbaren Planeten vor allem an der sogenannten habitablen Zone eines Sterns, also dem Bereich, in dem Temperaturen so sind, dass Wasser in flüssiger Form auf der Oberfläche existieren kann. Diese Herangehensweise, auch bekannt unter dem Motto „Follow the Water“, basiert auf der Tatsache, dass Wasser die Grundlage allen bekannten Lebens auf der Erde ist. Doch neue Erkenntnisse und die Vielfalt extremophiler Organismen auf der Erde zeigen, dass Leben unter den unterschiedlichsten Bedingungen gedeihen kann – von Tiefseehydrothermalquellen bis hin zu salzigen, trockenen oder besonders kalten Umgebungen. Eine einfache Klassifizierung anhand von Wasserpräsenz reicht deshalb nicht mehr aus, um die komplexen Lebensbedingungen auf fernen Welten verlässlich zu bewerten. Das neu entwickelte quantitative Habitabilitätsmodell verbindet zwei wichtige Komponenten: Zum einen nutzt es computergestützte Organismenmodelle, die auf Basis von Daten existierender Organismen oder hypothetischer Lebensformen die Umweltanforderungen dieser Lebensformen simulieren.

Zum anderen integriert es sogenannte Habitatmodelle, die physikalische und chemische Eigenschaften des potentiellen Lebensraums – wie Temperatur, Atmosphäre, Strahlung oder chemische Zusammensetzung – ermitteln. Durch den Abgleich beider Modelle berechnet das System eine Wahrscheinlichkeit, mit der eine bestimmte Lebensform in einem entsprechenden Habitat lebensfähig ist. Dies ist ein bedeutender Fortschritt, da damit nicht mehr pauschal über eine potenzielle Bewohnbarkeit entschieden wird, sondern über die reale Kompatibilität zwischen Umwelt und den Bedürfnissen einer definierten Lebensform. Daraus ergibt sich eine differenziertere, probabilistische Einschätzung, die Unsicherheiten und Messfehler einschließen kann und trotzdem belastbare Ergebnisse liefert. Eine der besonderen Herausforderungen bei der Entwicklung des Modells war die Vielfalt möglicher Lebensformen, die wir noch nicht entdeckt haben.

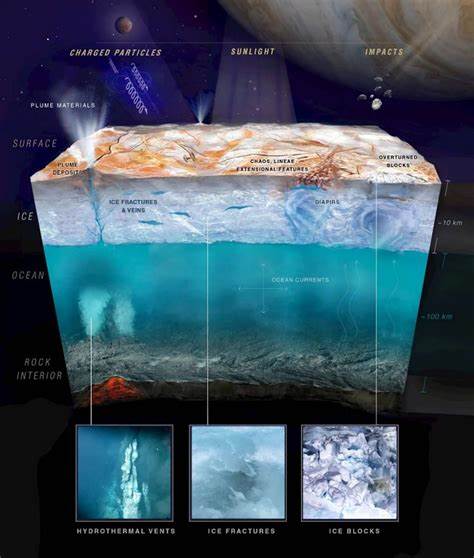

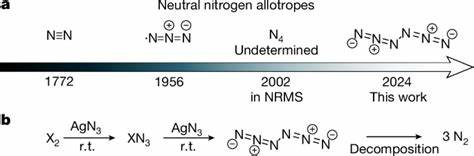

Die Erfahrung mit irdischem Leben ist zwar umfangreich, das gesamte Spektrum möglicher biochemischer Variationen fremden Lebens ist jedoch unbekannt. Deshalb wurde das Modell so konzipiert, dass es flexibel an neue Erkenntnisse angepasst werden kann und auch hypothetische Lebensformen berücksichtigt, die auf anderen chemischen Grundlagen beruhen könnten. Auf diese Weise bleibt es offen für zukünftige Entdeckungen und neue Theorien, ohne den Blick auf das wesentliche Ziel der Habitabilitätsprüfung zu verlieren. Ein praktisches Beispiel für die Anwendung dieses Modells ist die Bewertung von Mars-Subsurface-Regionen oder den Ozeanen auf Monden wie Europa und Enceladus. Die Bedingungen unter der Oberfläche dieser Himmelskörper sind schwer direkt zu erfassen.

Die neue Modellierungsmethode ermöglicht es aber, aus sehr begrenzten und unsicheren Daten dennoch zuverlässige Schlüsse darüber zu ziehen, ob ihr Lebensraum potentiell geeignet ist, bestimmte Mikroorganismen oder Ökosysteme zu beherbergen. Ebenso lässt sich das Modell für zahlreiche bekannte Exoplaneten nutzen. Es hilft dabei, jene fernen Welten zu identifizieren, die am besten in die engere Auswahl für detailliertere Untersuchungen oder zukünftige Beobachtungen durch neue Teleskope wie das NASA Habitable Worlds Observatory oder die geplante Nautilus Teleskopkonstellation fallen. Darüber hinaus spielt die Methode eine wichtige Rolle bei der Interpretation von potenziellen Biosignaturen – also spezifischen Zeichen in der Atmosphäre oder auf der Oberfläche, die durch biologische Prozesse hervorgerufen sein könnten. Die reinen Messdaten lassen oft viele Interpretationen zu, da auch abiotische Prozesse ähnliche Signale erzeugen können.

Das neue Modell ermöglicht es dabei, anhand der Wahrscheinlichkeit, ob die Umweltbedingungen überhaupt einen Lebensprozess rechtfertigen können, solche Ergebnisse besser zu bewerten. So kann man gezielter herausfiltern, welche Signale tatsächlich vielversprechend sind und welche eher Fehlinterpretationen darstellen. Die Entstehung des Modells ist das Ergebnis einer breit angelegten Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen und Experten. Astrobiologen, Planetologen, Chemiker, Biologen, Ökologen und Exoplanetenforscher haben innerhalb des NASA-finanzierten Alien Earths Projekts und unter Beteiligung von Forschungsnetzwerken wie NExSS (Nexus for Exoplanet System Science) ihre Expertise zusammengelegt. Dieses interdisziplinäre Vorgehen ist entscheidend, da es die Vielfalt biologischer, chemischer und physikalischer Faktoren berücksichtigt und ein robustes, realitätsnahes Modell hervorbringt.

Auch wenn das Modell aktuell noch einige Vereinfachungen enthält – so werden beispielsweise Wechselwirkungen zwischen Leben und seiner Umwelt, wie die Rückwirkung auf die Planetenatmosphäre oder der Nährstoffkreislauf, bislang noch nicht umfassend simuliert – bietet es doch eine flexible Grundlage, die mit wachsendem Wissen immer weiter verfeinert werden kann. Besonders vielversprechend ist, dass das Modell als Open-Source-Software verfügbar ist, was es anderen Wissenschaftlern ermöglicht, es zu nutzen, zu verbessern und an verschiedene Fragestellungen anzupassen. Die nächsten Schritte konzentrieren sich bereits darauf, eine umfangreiche Datenbank mit extremophilen irdischen Organismen und ihren Umweltgrenzen zu entwickeln, um das Modell mit realen biologischen Parametern zu versorgen. Parallel dazu werden Hypothesen über mögliche fremde Lebensformen integriert, um das Spektrum auf Exobiologie und das zu erwartende außerirdische Leben auszudehnen. Dadurch entsteht eine dynamische Plattform, die in Zukunft erheblich zur Interpretation neuer Weltraumdaten beitragen kann und gleichzeitig die Suche nach Leben im Sonnensystem und darüber hinaus gezielter gestaltet.

Was die Zukunft der Suche nach außerirdischem Leben besonders spannend macht, ist die Kombination aus solchen gezielten Modellen, den neuen, hochauflösenden Teleskopen und Raumsonden, die mehr und detailliertere Daten liefern werden, als je zuvor. Es besteht die echte Chance, bald erste direkte Hinweise auf Leben auf entfernten Welten zu finden – begleitet von einem zuverlässigen wissenschaftlichen Rahmenwerk, das diese Funde objektiv bewertet und interpretiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung quantitativer Habitabilitätsmodelle einen Meilenstein in der Astrobiologie darstellt. Zum ersten Mal können Forscher nicht nur theoretisch über die Bewohnbarkeit sprechen, sondern präzise, statistisch fundierte Prognosen darüber abgeben, ob und welche Lebensformen auf bestimmten fernen Planeten oder Monden existieren könnten. Dieses Werkzeug wird die nächste Ära der Weltraumforschung prägen und trägt dazu bei, die immer komplexeren Fragen der Lebensentstehung und -verbreitung im Universum zu beantworten.

Die Kombination aus Interdisziplinarität, technologischer Innovation und systematischer Methodik eröffnet spannende Perspektiven für die Zukunft der Wissenschaft und die Menschheit als Ganzes.