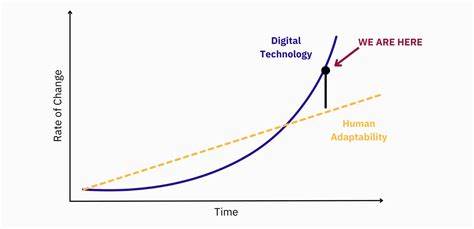

Die sozialen Medien haben seit ihrer Entstehung vor über zwei Jahrzehnten die Art und Weise, wie Menschen sich verbinden und kommunizieren, grundlegend verändert. Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp, alle unter dem Dach von Meta zusammengeschlossen, haben das globale Netzwerken einfacher und unmittelbarer gemacht. Doch während Meta sich nun mit aller Kraft auf die Zukunft von künstlichen Intelligenz (KI) und speziell auf „KI-Freunde“ als neuen Trend fokussiert, offenbaren sich in der Nutzergemeinschaft große Zweifel und Wünsche nach realen sozialen Verbindungen. Eine umfassende Analyse der aktuellen Entwicklungen und des Nutzerverhaltens verdeutlicht die Kluft zwischen den Unternehmenszielen und den Bedürfnissen der User. Mark Zuckerberg, der CEO von Meta, hat im Rahmen des laufenden FTC-Monopolprozesses angekündigt, dass die klassische persönliche Vernetzung, wie sie Facebook einst einzigartig machte, an Bedeutung verliere.

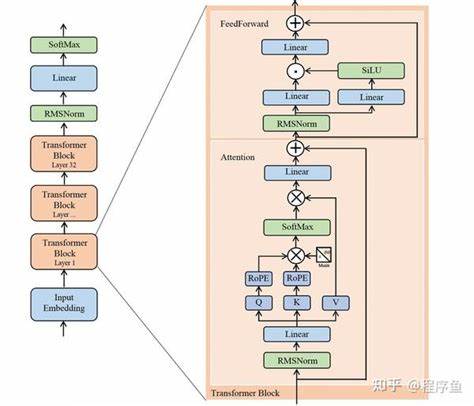

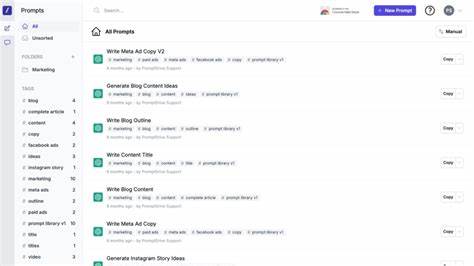

Immer weniger Menschen interagierten offen über Beiträge ihrer Freunde, stattdessen dominierten Unterhaltungen über Entdeckungen und Unterhaltung – ein Paradigmenwechsel, der sich auch in nackten Zahlen widerspiegelt. So sank die Zeit, die Nutzer auf Facebook und Instagram mit dem Betrachten von Freundes-Posts verbringen, merklich. Für Meta bedeute das eine Verschiebung im Geschäftsmodell weg vom klassischen „Freundschaftsnetzwerk“ hin zu neuen Formen der Nutzerbindung, unter anderem durch KI. Meta reagiert auf diesen Trend mit der Rückkehr des „Freundes-Tabs“ auf Facebook und einer verstärkten Integration von KI-Chatbots, die als „virtuelle Freunde“ den sozialen Austausch ergänzen oder gar ersetzen sollen. Diese KI-Freunde werden mit Daten gefüttert, die Nutzer auf Facebook und Instagram preisgeben, um personalisierte Interaktionen zu erzeugen.

Zuckerberg sieht hierin sogar einen Nutzen darin, bestehende Freundschaftslücken zu schließen: Die durchschnittliche Person habe nur drei enge Freunde, wünschte sich aber bis zu 15 enge Kontakte. KI-Freunde könnten helfen, dieses Defizit zu lindern und Nutzer länger auf den Plattformen zu binden. Nicht nur Datenschützer sondern auch viele Nutzer sehen diese Entwicklung mit Skepsis. Der „creepy“ Charakter der datengetriebenen KI-Anwendungen wird beispielsweise von Medien wie der Washington Post hervorgehoben. Kritiker befürchten, dass solche Techniken weniger echte soziale Unterstützung bieten, sondern vielmehr dazu dienen, die Nutzerzeit und damit Werbeeinnahmen zu maximieren.

Gerade die am stärksten isolierten oder einsamen Nutzer könnten so noch stärker an die Plattformen gebunden werden, ohne aber echte menschliche Nähe zu erleben. Auf der anderen Seite gab es schon in den frühen Tagen von Social Media viele Idealisten, die den Zweck der Netzwerke klar im Aufbau echter Gemeinschaften sahen. Mark Weinstein, Gründer der Plattform MeWe, bringt diese Perspektive eindringlich ins Gespräch. Für ihn war das ursprüngliche Ziel damals, eine positivere und offenere soziale Welt zu schaffen, fernab von Werbung, Algorithmen und Überwachungskapitalismus. Er kritisiert scharf, dass Meta und andere große Konzerne ihre Reichhaltigkeit auf Datenmonopolen aufbauen und keinen echten Wettbewerb zulassen.

Weinstein klagt auch an, dass Meta gezielt Innovationen unterdrückt und eine Monopolstellung auf dem Markt der sozialen Netzwerke aufrechterhält. Seine Erfahrungen als Konkurrent von Meta zeigen, wie schwer es für rivalisierende Plattformen ist, gegen die Marktmacht von Facebook und Instagram zu bestehen. Die Verweigerung von Interoperabilität, also der Kompatibilität von Diensten untereinander, hält Nutzer faktisch auf Meta-Plattformen gefangen. Dementsprechend fordert er eine gesetzliche Verankerung von Interoperabilität, die es erlauben würde, dass Nutzer ihre sozialen Netzwerke und Freundschaften frei über verschiedene Plattformen hinweg pflegen können – ohne an einen Anbieter gebunden zu sein. In derselben Debatte um Zukunftsfähigkeit und Nutzerfreundlichkeit rückt die Diskussion um Datenschutz und Privatsphäre ins Zentrum.

Ein prominentes Beispiel dafür ist der Blogbeitrag von Wouter-Jan Leys, eines Privatsphäre-Aktivisten, der sich gegen den Druck des sozialen Netzwerks wehrte, ständig private Details mit einer großen Öffentlichkeit zu teilen. Leys beschreibt, dass es kaum mehr möglich ist, sich dem Zustand des „Instagram-Darstellens“ zu entziehen, selbst wenn man keinen eigenen Account besitzt, da Freunde und Familie doch Inhalte über einen posten. Er plädiert für einen gesellschaftlichen Konsens und technische Lösungen, die den Schutz der Privatsphäre und individuelle Kontrolle über persönliche Informationen verbessern. Dieser Wunsch nach mehr Rücksichtnahme und weniger digitalem Exhibitionismus ist nicht neu. Aktuelle Studien bestätigen, dass vor allem jüngere Nutzergruppen inzwischen größere Zurückhaltung zeigen, nachdem die sozialen Medien lange vor allem als Bühnen für Selbstdarstellung dienten.

Das Überangebot an Reizen, Werbeanzeigen und algorithmisch gesteuerten Feeds führt oft zu Ermüdung und einer Abkehr von persönlichen Beiträgen. Stattdessen gewinnen andere Formen des Teilens, wie etwa „Photo Dumps“ mit mehreren Bildern in einem Post, oder zeitlich versetzte Inhalte, an Bedeutung. Meta versucht klar, diese Trends zu beeinflussen und zu monetarisieren, indem es etwa die Anzahl der Fotos pro Post erhöht, um Nutzer zu mehr Aktivität zu motivieren. Die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen sind ebenfalls in Bewegung. Die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) führt eine Monopolklage gegen Meta, die das Unternehmen dazu zwingen könnte, seine Geschäftsweise zu ändern.

Die FTC kritisiert vor allem die restriktiven Maßnahmen Metas bezüglich der Schnittstellen zur Einbindung externer Entwickler, die verhindern, dass Nutzer einfacher zwischen den sozialen Netzwerken wechseln können. Interoperabilität gilt vielen als Schlüssel, die Vorherrschaft großer Plattformen aufzubrechen und einen gesunden Wettbewerb zu fördern. Gleichzeitig sind Fragen offen, ob diese Maßnahme allein ausreicht, um Nutzer besser zu bedienen oder inhaltlich zu bereichern. Fachleute wie Cory Doctorow, Berater der Electronic Frontier Foundation, gehen noch einen Schritt weiter und fordern, dass Plattformen so geöffnet werden müssen, dass unabhängige Entwickler ihre Funktionalitäten analysieren, modifizieren und verbessern können, ohne rechtliche Repressalien fürchten zu müssen. Erst durch solche Offenheit lässt sich ein langfristiges Gleichgewicht schaffen, das schlechte Praktiken und manipulative Inhalte reduziert und Nutzern echte Wahlfreiheit zurückgibt.

Aus der Sicht vieler Nutzer scheint die gegenwärtige Entwicklung hin zu KI-Freunden und computergenerierten sozialen Erlebnissen dennoch ambivalent. Einerseits ist der Wunsch nach mehr sozialer Nähe und Interaktion groß, andererseits sehnt sich die Mehrheit nach authentischen, menschlichen Bindungen. Virtuelle Gefährten können echte Freunde niemals ersetzen, zumal sie keine eigene Subjektivität besitzen und letztlich nur Programme sind, die den Algorithmus bedienen. Langfristig könnte sich ein Modell herausbilden, das beide Seiten kombiniert. Die technologische Unterstützung durch KI kann helfen, Nutzer besser miteinander zu verbinden, passende Inhalte zu empfehlen und Kommunikation zu erleichtern.

Gleichzeitig müssen soziale Netzwerke aber Rahmenbedingungen schaffen, die echte Gespräche, Vertrauen und Privatsphäre fördern. Darin liegt die große Herausforderung für die Zukunft von Meta und anderen Plattformen. Die Kultur der sozialen Medien ist im Wandel: Der anfänglichen Euphorie über grenzenlose Vernetzung folgt jetzt die Suche nach mehr Qualität, Echtheit und Selbstbestimmung. Nutzer sind sich der Macht großer Plattformbetreiber zunehmend bewusst und wünschen sich zunehmend Alternativen, die transparenter, offener und weniger datenhungrig agieren. Die Entwicklung dezentraler Netzwerke wie Mastodon oder Bluesky zeigt, dass neue Formen des digitalen Miteinanders möglich sind, die bisherige Monopole infrage stellen.

Zusammengefasst steht die soziale Medienlandschaft an einem entscheidenden Wendepunkt. Meta möchte die Zukunft mit KI-Freunden gestalten und setzt auf Innovationen, die den Bedürfnissen der Nutzer in einem sich wandelnden Umfeld gerecht werden sollen. Doch die grundlegende Sehnsucht der Menschen nach echten, vertrauten Verbindungen bleibt bestehen und stellt Unternehmen vor die Aufgabe, Technologie mit Empathie und ethischen Prinzipien zu verbinden. Ebenso verlangt die Gesellschaft nach mehr Wettbewerb, Transparenz und Datenschutz, um soziale Medien wieder zu dem zu machen, was sie ursprünglich versprachen: einen Ort der Begegnung, des Austauschs und der Gemeinschaft im digitalen Zeitalter.