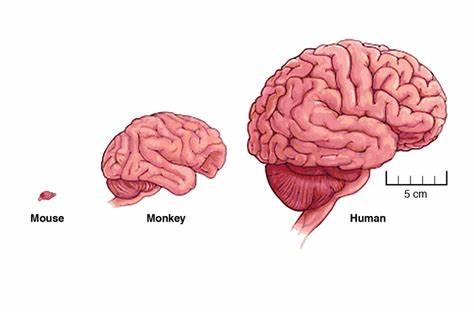

Die Evolution des menschlichen Gehirns zählt zu den faszinierendsten Kapiteln in der Geschichte der Biologie und Neurowissenschaft. Warum unser Gehirn im Vergleich zu anderen Spezies, insbesondere Säugetieren wie Mäusen, so groß und komplex geworden ist, bleibt ein intensives Forschungsgebiet. Jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass ein spezifischer Abschnitt menschlicher DNA, der für die Gehirnentwicklung von zentraler Bedeutung ist, bei Mäusen eingesetzt werden kann, um ihr Gehirn signifikant zu vergrößern. Diese Erkenntnis stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, der nicht nur unser Verständnis der menschlichen Evolution vertieft, sondern auch weitreichende Folgen für die Neurowissenschaft und genetische Forschung hat. Das Originalforschungsprojekt wurde im renommierten Fachjournal Nature veröffentlicht und richtete sich darauf, wie bestimmte genetische Sequenzen, die einzigartig für den Menschen sind, das Gehirnwachstum beeinflussen.

Dabei zeigte sich, dass Mäuse, denen dieser menschliche DNA-Abschnitt eingefügt wurde, ein größeres Gehirn entwickelten, das in einigen Aspekten dem menschlichen Gehirn ähnlich ist. Die Studie führt aus, dass es sich bei dem betreffenden Genabschnitt um einen regulatorischen Bereich handelt, der die Expression von Genen steuert, die für die Neubildung von Nervenzellen im Gehirn verantwortlich sind. Es handelt sich also nicht um ein einzelnes Gen, sondern um einen Abschnitt der DNA, der als Steuerwerk fungiert und sozusagen das Wachstum und die Entwicklung der Gehirnzellen anregt. Die Auswirkungen auf die Mäuse waren außergewöhnlich. Innerhalb weniger Wochen entwickelten sich größere Gehirne, die nicht nur von der Größe, sondern auch von der Komplexität der neuronalen Strukturen beeindruckten.

Untersuchungen zeigten zudem, dass die Katzenhirne auch eine erhöhte Anzahl von Nervenzellen und eine verbesserte Vernetzung aufwiesen, die typisch für höhere kognitive Fähigkeiten sind. Warum gerade Mäuse als Modelle für diese Forschungsarbeit verwendet wurden, ist leicht nachvollziehbar. Mäuse sind in der Genetik und Medizin gut etablierte Modellorganismen, deren genetischer Bauplan gut verstanden ist. Darüber hinaus sind deren Lebenszyklen kurz, was rasche Beobachtungen von Wirkungen genetischer Veränderungen ermöglicht. Die Fähigkeit, menschliche DNA in Mäusen zu platzieren, eröffnet zudem neue Wege, um genetische Fragen zu klären, die am Menschen selbst aus ethischen oder praktischen Gründen schwer erforscht werden können.

Interessant ist auch die Tatsache, dass dieser menschliche DNA-Abschnitt als evolutionäre Innovation gilt – ein DNA-Stück, das sich vor mehreren Millionen Jahren in der menschlichen Entwicklung herausgebildet hat und die Grundlage für unser außergewöhnlich großes Gehirn darstellen könnte. Die Forschung liefert damit Rückschlüsse darauf, wie enge genetische Veränderungen den Verlauf der Evolution dramatisch beeinflussen können. Neben der evolutionären Perspektive eröffnen sich durch diese Entdeckung auch medizinisch relevante Möglichkeiten. Wenn Forscher verstehen, wie Gehirngröße und Komplexität genetisch reguliert werden können, lassen sich daraus potenzielle Therapien für neurologische Erkrankungen ableiten. Krankheiten, die mit einer verminderten Gehirnentwicklung einhergehen, könnten zukünftig durch gezielte genetische Eingriffe besser behandelt werden.

Darüber hinaus wirft die Forschung wichtige ethische Fragen auf. Der Eingriff in das Erbgut von Tieren, um menschliche Eigenschaften zu verleihen, berührt sensible Themen zum Umgang mit Lebewesen, die Wissenschaftler und Gesellschaft sorgfältig abwägen müssen. Gleichzeitig zeigt das Projekt eindrucksvoll, wie eng genetische Grundlagen mit der biologischen Identität verbunden sind und wie einzelne DNA-Sequenzen Lebensprozesse grundlegend verändern können. Zusammenfassend steht fest, dass der menschliche DNA-Abschnitt, der in Mäuse eingebracht wurde, einen entscheidenden Beitrag zum Verständnis der Gehirnentwicklung leistet. Die Vergrößerung des Gehirns bei Mäusen verdeutlicht, wie spezifische genetische Module die Komplexität unseres Denkorgans ermöglicht haben.

Die Forschung ist ein weiterer Schritt hin zur Entschlüsselung des genetischen Codes, der der menschlichen Intelligenz zugrunde liegt. Sie bietet zudem spannende Ansatzpunkte, die Grenzen zwischen Mensch und Tier wissenschaftlich zu erforschen. Die Verschmelzung von Genetik und Neurowissenschaft verspricht damit neue Horizonte – für das Verständnis unserer Evolution, die Entwicklung neuer Therapien und die Debatte um die Möglichkeiten und Grenzen der Gentechnik. In Zukunft werden sicherlich weitere Studien folgen, die nicht nur die Wirkung dieses DNA-Abschnitts bei anderen Modellorganismen untersuchen, sondern auch die tieferliegenden Mechanismen der Genregulation entschlüsseln. Mit fortschreitenden Technologien im Bereich der Genom-Editierung, wie CRISPR-Cas9, sind Wissenschaftler heute besser denn je in der Lage, solche genetischen Bausteine gezielt zu analysieren und zu modifizieren.

Die Erkenntnisse leisten einen fundamental wichtigen Beitrag zur Frage, was uns zum Homo sapiens macht und wie sich das komplexe Zusammenspiel von Genen und Umwelt in der Biologie widerspiegelt. Die aktuelle Forschung verdeutlicht zudem, wie eng Evolution und Entwicklung miteinander verknüpft sind, und wie genetische Innovationen zu tiefgreifenden Veränderungen in der Anatomie und Funktion des Gehirns führen können. Dies wiederum beeinflusst unser Verständnis von Intelligenz, Bewusstsein und kognitiven Fähigkeiten. Für die Zukunft der Neurowissenschaft und der Medizin bleibt spannend, wie sich diese Erkenntnisse praktisch umsetzen lassen. Die Möglichkeit, Gehirnentwicklungsstörungen besser zu behandeln oder sogar das Gehirn gezielt zu beeinflussen, ist ein faszinierendes Feld, das durch solche genetischen Studien heute entscheidend vorangetrieben wird.

Insgesamt markiert die Entdeckung, dass Mäuse durch die Insertion menschlicher DNA größere Gehirne entwickeln, einen Meilenstein in der modernen Forschung. Sie zeigt, wie sehr wir unsere genetische Vergangenheit entschlüsseln müssen, um unsere biologische Zukunft zu gestalten – mit allen Chancen und Herausforderungen, die damit verbunden sind.