Neutrinos, winzige nahezu masselose Elementarteilchen, gehören zu den faszinierendsten und zugleich rätselhaftesten Objekten der Teilchenphysik. Ihre Fähigkeit, zwischen verschiedenen Geschmacksrichtungen oder „Flavors“ zu oszillieren, also zu verwandeln, hat in den letzten Jahrzehnten die Grenzen unseres Verständnisses von Materie und dem Universum maßgeblich erweitert. Doch manche Beobachtungen, sogenannte Anomalien, deuten darauf hin, dass es möglicherweise weitere, bisher unentdeckte Neutrinoarten geben könnte – sogenannte sterile Neutrinos. Das PROSPECT-I Experiment am High Flux Isotope Reactor (HFIR) in Oak Ridge, USA, hat jetzt mit einer umfassenden Analyse ein entscheidendes Kapitel in der Suche nach diesen hypothetischen Teilchen geschrieben. Die Ergebnisse schließen große Teile des Parameterraums für sterile Neutrinos in einem bislang unerreichten Detailgrad aus und leisten damit einen bedeutenden Beitrag zur Klärung offener Fragen der modernen Neutrino-Physik.

Neutrinos entstehen in enormen Mengen in Kernreaktoren, wenn radioaktive Spaltprodukte zerfallen und dabei Elektron-Antineutrinos (ν¯e) emittieren. Diese Teilchen besitzen nur geringe Energien im Bereich von wenigen Megaelektronenvolt (MeV) und ergeben so ideale Bedingungen für Experimente, die sich auf kurzstreckenbedingte Oszillationen konzentrieren. Dabei beobachtet man den Einfluss möglicher neuer Neutrinozustände auf die Detektionsrate von Elektron-Antineutrinos in unmittelbarer Nähe eines kompakten Kernreaktors. Solche Oszillationen könnten durch die Mischung mit einem hypothetischen vierten, sterilen Neutrino hervorgerufen werden, welches im Gegensatz zu den drei bekannten Neutrinoarten nicht über die Standard-Wechselwirkungen verfügt. Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt bisher nur drei aktive Neutrino-Flavors, die sich gegenseitig in messbarer Weise beeinflussen können.

Erweiterungen durch Modelle wie das so genannte „3+1“-Model nehmen an, dass ein zusätzlicher Neutrino-Massenzustand existiert, der vorwiegend steriler Natur ist. Die Wirkung eines solchen sterile Neutrinos lässt sich mathematisch über eine Veränderung der Überlebenswahrscheinlichkeit von Elektron-Antineutrinos ausdrücken, die neben Faktoren wie der Energie des Neutrinos und der Distanz zwischen Reaktor und Detektor auch von der Massenquadratsdifferenz zwischen den Zuständen und einem speziellen Mischungswinkel abhängt. Seit Jahren versuchen physikalische Experimente weltweit, das Vorhandensein sterile Neutrinos anhand verschiedenster Messungen zu bestätigen oder auszuschließen. Dabei gab es widersprüchliche Hinweise, etwa die sogenannte Reaktor-Antineutrino-Anomalie, bei der in einigen Experimenten weniger Elektron-Antineutrinos gemessen wurden als theoretisch erwartet. Erste Erklärungsansätze führten diesen Effekt auf neue Physik wie sterile Neutrinos zurück.

Allerdings konnten in den letzten Jahren verbesserte Modelle der Reaktor-Neutrinoproduktion und andere experimentelle Ergebnisse diese Anomalie teilweise als systematische oder modellbedingte Abweichung darstellen. Gleichzeitig berichteten einige Experimente wie Neutrino-4 von Beobachtungen, die gut zu einem Sterilentrennen im Bereich eV²-Massenskalierung passen könnten. Zudem sind auch sogenannte Gallium-Anomalien aus Messungen mit radioaktiven Neutrinoquellen weiterhin nicht vollständig erklärt. Deshalb bleibt die präzise Suche nach kurzbasigen Neutrinooszillationen ein hochrelevantes Forschungsthema. Das PROSPECT-I Experiment nahm diese Herausforderung auf sich und positionierte seinen antineutrinoempfindlichen Detektor in nur 7 bis 9 Metern Entfernung zu dem kompakten Kernreaktor am HFIR, der mit hochangereichertem Uran (HEU) betrieben wird.

Der aus organischem flüssigem Szintillator mit Lithium-6 Dotierung bestehende Detektor ist segmentiert, was eine genaue Lokalisierung der Neutrino-Wechselwirkungen ermöglicht und somit die Sensitivität für räumlich und energetisch abhängige Oszillationsmuster erhöht. Die Datenerfassung erfolgte über fünf Perioden, jeweils während der Brennstoffzyklen des Reaktors in 2018, wodurch über 95 Tage Betriebszeit mit Reaktorbetrieb und 73 Tage ohne Reaktoraktivität für Untergrundmessungen verwendet werden konnten. Eine besondere Herausforderung stellte die schrittweise Verschlechterung mancher Photomultiplier dar, die für die Lichtdetektion zuständig sind. Durch neue Analyseverfahren konnten trotzdem auch Daten von Segmenten mit teilweiser Funktionsfähigkeit berücksichtigt werden, was die Gesamtstatistik deutlich vergrößerte und die Hintergrundunterdrückung verbesserte. Die von PROSPECT gemessenen Ereignisse basieren auf dem Prozess der inversen Betazerfallreaktion, bei der ein Elektron-Antineutrino mit einem Proton reagiert, um ein Positron und ein Neutron zu erzeugen.

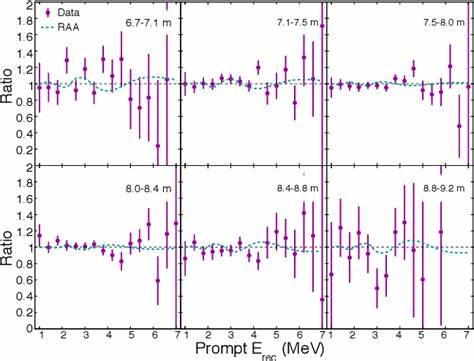

Die zeitliche und räumliche Korrelation zwischen dem Positronen-Szintillationssignal und der neutronengekoppelten Szintillation durch Lithium-6 ermöglicht eine effiziente Identifizierung echter Neutrinoreaktionen und eine zuverlässige Trennung von Hintergrundereignissen, wie kosmischen Myonen oder zufälligen Koinzidenzen. Die Daten wurden in Abhängigkeit von Energie und Detektorposition ausgewertet und überzeugend mit Monte-Carlo-Simulationen abgeglichen. Durch Vergleich der gemessenen Energieverteilungen an verschiedenen Detektorabständen zu null-Osziillationsmodellen konnten mögliche Oszillationsmuster aufgespürt oder ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse zeigten mit hoher statistischer Signifikanz keine Hinweise auf das Auftreten der von Sterileneutrino-„3+1“-Modellen vorhergesagten Oszillationen. Diese Nullresultate sind besonders bedeutsam, da sie bisher nicht untersuchte Regionen der Parameterphase ausschließen.

Insbesondere wurden Bereiche mit Massenskalierungen größer als 3 eV² ausgeschlossen, die zuvor weder von anderen terrestrischen Experimenten noch von den sogenannten Gallium-Anomalien vollständig abgedeckt wurden. Zum Beispiel kann die vom Neutrino-4 Experiment postulierte Lösung mit einem Massenunterschied von etwa 7,3 eV² und einem relativ großen Mischungswinkel aus Sicht von PROSPECT-I mit mehr als fünf Sigma Signifikanz verworfen werden. Die statistische Analyse basiert auf einem verbesserten Teststatistikverfahren (kombinierte Neyman-Pearson-Methode), das systematische Unsicherheiten wie Energieauflösung, Kalibrierungseffekte, Detektorvariationen und Hintergrundschätzungen berücksichtigt. Die dominante Unsicherheit verbleibt die statistische, sodass zusätzliche Daten in Zukunft noch mehr Ausschlusskraft bringen können. Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse von PROSPECT-I die hohe Leistungsfähigkeit von kompakten Szintillatordetektoren nahe Forschungsreaktoren für die genaue Neutrinooszillationsforschung.

Während die Suche nach sterilen Neutrinos bei kurzen Baselines keine Hinweise zum Vorschein brachte, helfen die neuen Grenzen, den Parameterraum für mögliche neue Physik stark einzuschränken und die Ausrichtung zukünftiger Experimente zu optimieren. Darüber hinaus bieten die gewonnenen Daten eine wertvolle Grundlage zur Verbesserung der Modelle der Reaktorneutrinoproduktion und zur Erforschung weiterer Phänomene wie spektrale Abweichungen oder unbekannter Systematiken. Das PROSPECT-Kollaborationsteam plant, auf Basis dieser Erkenntnisse sowohl verbesserte Analyseverfahren zu entwickeln als auch neue experimentelle Aufbauten zur weiteren Untersuchung anspruchsvoller Fragestellungen im Neutrinobereich einzusetzen. Das Engagement für die Erforschung von Neutrinos und möglichen Sterilentrennungen ist von großer Bedeutung. Neutrinos spielen eine wesentliche Rolle im Kosmos, im Aufbau der Materie und in Technologien wie der nicht-invasiven Überwachung von Kernreaktoren.

Die Ergebnisse von PROSPECT tragen maßgeblich dazu bei, unser Verständnis des unsichtbaren Universums zu vertiefen und vielleicht eines Tages neue Physik jenseits des Standardmodells zu entdecken. In enger Zusammenarbeit mit weiteren internationalen Experimenten verbessern sich stetig die Methoden und Reichweiten der Neutrinoforschung. Die Kombination experimenteller Erkenntnisse aus Detektorprogrammen wie Daya Bay, STEREO, Neutrino-4, BEST und natürlich PROSPECT-I ermöglicht es, bislang ungelöste Anomalien systematisch zu hinterfragen und in einen größeren physikalischen Kontext zu stellen. So schreitet die Wissenschaft mit starken Instrumenten dem Ziel entgegen, das vollständige Bild der Neutrino-Physik und möglicher versteckter Teilchen zu zeichnen.