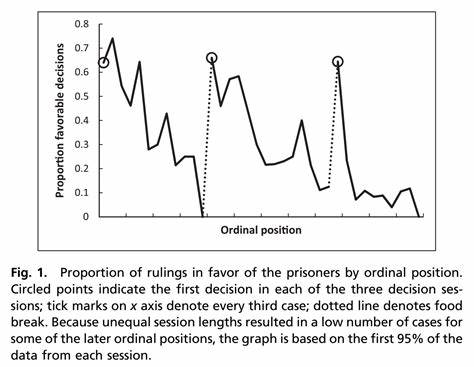

In der Welt der Psychologie und Verhaltensforschung tauchen immer wieder Studien auf, die auf den ersten Blick bahnbrechende Erkenntnisse liefern. Eine der bekanntesten und zugleich am meisten diskutierten Untersuchungen stammt aus dem Jahr 2017 und befasst sich mit der vermeintlichen Wirkung von Hunger auf richterliche Entscheidungen. Die „hungrigen Richter“-Studie behauptet, dass die Wahrscheinlichkeit für eine wohlwollende Entscheidung vor der Mittagspause bei etwa 65 Prozent liegt und im Verlauf mehrerer Fälle quasi auf null absinkt, um sich nach der Pause wieder auf ihren Ausgangswert zu erholen. Ein Effekt von dieser Größenordnung ist für viele Laien wie auch Fachleute erstaunlich und macht neugierig auf die zugrundeliegenden Mechanismen. Doch bei näherer Betrachtung und kritischer Analyse dieses Forschungswerks zeigt sich, dass die Ergebnisse weit weniger eindeutig und plausibel sind, als man zunächst annehmen könnte.

Die Studie wurde häufig zitiert, auch in populärwissenschaftlichen Podcasts wie Radiolab, um die Grenzen des freien Willens und die Rolle unbewusster Einflüsse auf unser Verhalten zu illustrieren. Die Kernthese lautet: Richter, die mehrere Fälle hintereinander entscheiden, ermüden mental, wodurch ihre kognitive Leistungsfähigkeit abnimmt und sie dazu neigen, strengere Urteile zu fällen. Erst die Pause und die Nahrungsaufnahme „laden“ ihre geistigen Ressourcen wieder auf, was sich in milderen Entscheidungen niederschlägt. Auf den ersten Blick eine überzeugende Erklärung für eine alltägliche menschliche Erfahrung des „Nachlassens“ der Konzentration im Verlauf des Vormittags. Doch die kritische Auseinandersetzung mit den Daten und der Methodik der Studie offenbart zahlreiche Probleme.

Daniel Lakens, ein renommierter Psychologe, der vor allem im Bereich Statistik und Methodologie tätig ist, hat die Ursprungsstudie genau unter die Lupe genommen. Er ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Effektgröße schlichtweg zu groß und damit unrealistisch ist, um durch eine psychologische Ursache allein erklärbar zu sein. Er vergleicht den beobachteten Unterschied in den Entscheidungen mit Effekten, die in psychologischen Studien als extrem gelten – so groß, dass sie tatsächlich fast nicht vorkommen sollten. Ein bedeutsamer Aspekt ist, dass die günstigen Entscheidungen von 65 Prozent auf null sinken, und zwar mehrmals täglich. Ein solch radikaler Wechsel zwischen Extremwerten typischerweise innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne ist für ein menschliches Entscheidungsverhalten ohne Zweifel paradox.

Insbesondere weil die Studie suggeriert, dass das bloße Essen einer Mahlzeit diese extreme Variation ausgleichen kann. Würde Hunger tatsächlich kognitive Prozesse mit einer derart enormen Wirkung beeinflussen, müssten wir dies in vielen weiteren Alltagssituationen beobachten, von der Arbeit bis hin zum Straßenverkehr. Unsere Gesellschaft würde sich vermutlich in vielerlei Hinsicht auf diesen „Effekt“ einstellen und Schutzmaßnahmen einrichten. Dass dies nicht der Fall ist, vermittelt bereits eine starke Skepsis an der Validität der Studie. Darüber hinaus haben andere Forscher, unter anderem Andreas Glöckner, alternative Erklärungen vorgeschlagen, die eher an organisatorische und methodische Faktoren anknüpfen.

So könnte die Abfolge der Fälle nicht zufällig sein, sondern beispielsweise weil einfachere oder erfolgversprechendere Fälle bevorzugt zu Beginn des Tages behandelt werden. Auch eine mögliche Verzerrung durch den Untersuchungsaufbau und die Datenerhebung wurde mehrfach kritisiert. Diese kritischen Sichtweisen werden in der Fachliteratur zwar diskutiert, erreichen jedoch aus verschiedenen Gründen nicht immer die breitere Öffentlichkeit. Ein weiterer Punkt der Debatte ist, dass Psychologiestudien oft auf Effektdimensionen angewiesen sind, die statistisch signifikant, jedoch inhaltlich schwer nachvollziehbar sind. Daniel Lakens weist hier auf das sogenannte Problem der „zu großen Effekte“ hin, die mit gängigen psychologischen Mechanismen nicht adäquat erklärt werden können.

Er verwendet das Beispiel von Studien, die Korrelationen zwischen Landmusik und Selbstmordraten aufzeigen und zugleich eine Größenordnung erreichen, die bei genauerem Nachdenken wenig Sinn ergibt. Auch im Rechtspsychologiebereich finden sich nur sehr wenige Effekte mit einer Magnitude ähnlich derjenigen, die die hungrigen Richter-Studie behauptet. Meist sind solche extremen Effekte eher tautologisch oder beruhen auf hochgradig reliablen Daten, nicht aber auf psychologischen Zustandsveränderungen. Auf gesellschaftlicher Ebene wäre die Annahme eines solch massiven Hunger-Einflusses auf Richterurteile gleichermaßen alarmierend wie unwahrscheinlich. Zwar ist allgemein anerkannt, dass Hunger und Erschöpfung die Konzentration und Urteilsfähigkeit beeinträchtigen können, doch eine derart drastische und systematische Veränderung der Entscheidungen scheint evolutionär und kulturell gesehen kaum haltbar.

Die erfolgreiche Jagd und Nahrungsbeschaffung der frühen Menschen hätte von einer derart starken kognitiven Einbuße, wenn sie beim Hungern auftreten würde, schwer gelitten. Die menschliche Gesellschaft hat sich daher wahrscheinlich auf moderate Schwankungen eingestellt – nicht aber auf einen völligen Einbruch der Entscheidungsqualität. Insgesamt zeigt die Diskussion um die hungrigen Richter exemplarisch, wie wichtig es ist, bei der Interpretation wissenschaftlicher Ergebnisse eine kritische, analytische Haltung einzunehmen. Das blinde Vertrauen in spektakuläre Effekte, insbesondere wenn diese so drastisch ausfallen, führt oft zu Fehlschlüssen und einer verzerrten Wahrnehmung der Realität. Wissenschaftliche Integrität verlangt, dass Autorinnen und Autoren von Studien ihre Effektgrößen nicht nur melden, sondern auch sorgfältig interpretieren und durch plausible Erklärungen untermauern.

Forschung lebt vom offenen Diskurs und der kritischen Prüfung, nicht von spektakulären Schlagzeilen. Diese Erkenntnis ist auch im Hinblick auf öffentliche Diskussionen und Politikgestaltung essenziell. Die hungrigen Richter-Studie wurde als Beispiel für psychologische Verzerrungen bei Entscheidenden herangezogen, doch wenn die zugrundeliegenden Daten und Analysen nicht zuverlässig sind, ist auch der Nutzen einer solchen Regulierung fraglich. Maßnahmen, die auf wissenschaftlicher Evidenz basieren, müssen belastbar sein, um gesellschaftliche Akzeptanz zu finden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Phänomen der hungrigen Richter zwar eine interessante Hypothese enthält und eine spannende Diskussion anregt, die Interpretation des extremen Effekts aber mit großer Vorsicht zu behandeln ist.

Die psychologischen Mechanismen hinter Entscheidungsprozessen sind komplex und vielschichtig, und emotionale oder physiologische Zustände wie Hunger wirken sicher auch, jedoch nicht in der postulierten simplen und drastischen Weise. Wissenschaftliche Studien, die dieses Thema aufgreifen, sollten daher klar zwischen plausiblem Effekt und statistischem Artefakt unterscheiden und eine umfassende Reflexion über ihre Ergebnisse anbieten. Diese Fallstudie zeigt aber auch, wie bedeutsam eine statistisch versierte Leserschaft ist, die nicht nur Zahlen wahrnimmt, sondern deren Bedeutung einschätzen kann. Solch ein kritisches Verständnis schützt davor, naive Schlussfolgerungen zu akzeptieren und hilft, Forschung zu fördern, die wirklich zur Erkenntnisgewinnung beiträgt. Abschließend bleibt zu wünschen, dass mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine transparente Kommunikation pflegen und die Implikationen ihrer Befunde klar einordnen.

Nur so kann aus spektakulären Studien wie der der hungrigen Richter ein wertvoller Beitrag zur Wissenschaft und Gesellschaft entstehen und Fehlinterpretationen vermieden werden.