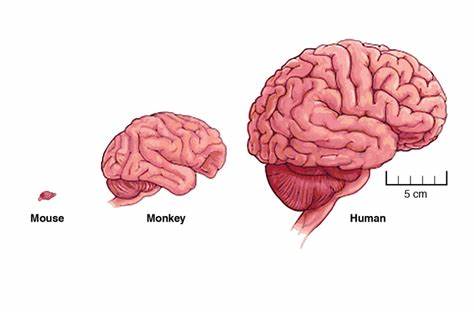

Die Erforschung der Gehirnentwicklung und die genetischen Grundlagen menschlicher Kognition gehören zu den spannendsten und zugleich herausforderndsten Feldern der modernen Wissenschaft. Erst kürzlich wurde ein Meilenstein erreicht, der unser Verständnis der Gehirngröße und deren genetischer Steuerung maßgeblich erweitern könnte. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein bestimmter Abschnitt menschlicher DNA, wenn er Mäusen eingefügt wird, das Gehirn dieser Tiere wachsen lässt. Dieser Befund könnte aufdecken, welche genetischen Faktoren dafür verantwortlich sind, dass das menschliche Gehirn im Vergleich zu anderen Säugetieren außergewöhnlich groß und leistungsfähig ist. Die Studie, veröffentlicht in der renommierten Fachzeitschrift Nature, basiert auf der Übertragung eines spezifischen Gensegments, das ausschließlich beim Menschen vorkommt, in das Erbgut von Mäusen.

Das erforschte DNA-Stück stammt vermutlich aus einem Bereich, der als Regulatorregion wirkt. Solche regulatorischen DNA-Abschnitte beeinflussen, wann, wie und wo bestimmte Gene aktiviert werden. Es handelt sich also nicht um ein Protein-kodierendes Gen, sondern um eine Art Schalter, der die Genexpression steuert. Die Wissenschaftler um den Hauptautor der Studie führten genetische Manipulationen durch, die als Transgenese bekannt sind. Dabei implantierten sie das menschliche regulatorische DNA-Fragment in embryonale Mäuse.

Im Verlauf der Entwicklung zeigte sich, dass die Mäuse mit dieser humanisierten DNA größere Gehirne entwickelten als ihre nicht-modifizierten Artgenossen. Die Zunahme der Gehirngröße betraf insbesondere Bereiche, die für höhere kognitive Funktionen zuständig sind, was an sich bereits ein verblüffendes Ergebnis darstellt. Der Zusammenhang zwischen Genetik und Hirngröße ist komplex. Anders als man vielleicht denkt, ist es nicht allein die Anzahl der Gene, die ein Organismus hat, die über dessen Intelligenz oder kognitive Fähigkeiten entscheidet. Vielmehr spielen genetische Regulatoren eine entscheidende Rolle bei der Feinabstimmung neuronaler Entwicklung und beim Wachstum der Gehirnarchitektur.

Durch die Übertragung dieses menschlichen DNA-Abschnitts konnten die Forscher beobachten, dass sich die neuronale Proliferation – also die Vermehrung der Nervenzellen während der Embryonalentwicklung – spürbar erhöhte. Dies führte zu einer verstärkten Bildung von Nervenzellen und letztendlich zu einer größeren Hirnmasse. Da diese Region sonst bei Mäusen fehlt, lässt sich daraus ableiten, dass dieser Teil der menschlichen DNA eine wichtige Rolle in der Evolution unseres Gehirns gespielt haben könnte. Diese Entdeckung wirft spannende Fragen zu den genetischen Mechanismen auf, die die Entwicklung von Gehirngröße und Intelligenz beim Menschen beeinflussen. Ein großes Gehirn allein ist zwar nicht gleichbedeutend mit höherer Intelligenz, doch stellt es eine notwendige Grundlage dar.

Evolutionär betrachtet ist unser Gehirn durch seinen Umfang und seine Komplexität ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb des Tierreichs. Darüber hinaus liefert die Studie wertvolle Einblicke, wie genetische Unterschiede zwischen Menschen und anderen Säugetieren die neuronale Entwicklung steuern. Besonders interessant ist, dass viele der zum Gehirnwachstum beitragenden regulatorischen DNA-Stücke spezifisch nur beim Menschen vorkommen oder sich gegenüber anderen Primaten deutlich unterscheiden. Die Forschung liefert auch Grundlagen, um neurodegenerative Krankheiten besser zu verstehen. Wenn genetische Sequenzen über das normale Gehirnwachstum hinaus beeinflusst werden können, könnten potenziell neue therapeutische Ansätze entstehen, um Hirnatrophie oder andere neurologische Beeinträchtigungen künftig besser zu behandeln oder sogar zu verhindern.

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse sollten die Herausforderungen nicht unterschätzt werden. Die Entwicklung von Mäusehirnen durch menschliche DNA zu verändern, ist ein Modell, das zwar viel über genetische Steuerung verrät, aber nicht alle komplexen Aspekte des menschlichen Gehirns vollständig abbildet. Weitere Forschungen sind nötig, um besser zu verstehen, wie diese regulatorischen Gene in Verbindung mit anderen genetischen und Umweltfaktoren wirken. Das Experiment verdeutlicht auch, wie die Fortschritte in der Genom-Editierung und der molekularbiologischen Technik immer differenziertere Einsichten liefern. Technologien wie CRISPR ermöglichen es heute, das Erbgut gezielt zu manipulieren und einzusehen, wie einzelne genetische Abschnitte bestimmte Eigenschaften und Strukturen beeinflussen können.

Im Kontext der Gehirnentwicklung eröffnen sich so neue Wege zur Entschlüsselung der menschlichen Evolution. Die Evolution hat das menschliche Gehirn zum größten und komplexesten unter den Primaten geführt. Der genetische Weg dorthin ist jedoch von vielen kleinen Veränderungen in der DNA geprägt, von dereregulatorischen Abschnitten über Mutationen bis hin zu Kopien bestimmter Gene. Der aktuelle fundierte Nachweis, dass ein einzelnes human-spezifisches DNA-Stück zu größerem Gehirnvolumen bei Mäusen führt, ist ein starkes Indiz für die Bedeutung solcher Veränderungen. Dieser Befund führt auch zu ethischen Diskussionen über die genetische Manipulation und deren potenzielle Anwendungsbereiche.

Während Grundlagenforschung die Türen zu neuen Erkenntnissen öffnet, ist der verantwortungsvolle Umgang mit dieser Macht unerlässlich. Gerade bei der Übertragung menschlicher Gene auf andere Arten sind ethische Grenzen zu beachten, die den respektvollen Umgang mit der biologischen Vielfalt sichern. Nicht zuletzt belegt die Studie den bemerkenswerten Fortschritt in der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Genetik, Neurowissenschaften und Evolutionsbiologie. Nur durch die Bündelung von Wissen aus verschiedenen Forschungsfeldern kann ein so komplexes Thema wie das menschliche Gehirn umfassend untersucht werden. Zusammenfassend zeigt diese Forschung eindrucksvoll, wie ein relativ kleiner Abschnitt menschlicher DNA bedeutende Auswirkungen auf die Gehirngröße haben kann.

Sie öffnet neue Türen zum Verständnis, wie wir Menschen uns genetisch von anderen Arten unterscheiden und wie diese Unterschiede die Basis für unsere einzigartigen geistigen Fähigkeiten bilden. Die weitreichenden Implikationen dieser Arbeit wirken sich sowohl auf die Grundlagenforschung als auch auf zukünftige medizinische und ethische Fragestellungen aus. Die Entdeckung verdeutlicht den faszinierenden Zusammenhang zwischen Genetik und der evolutionären Entwicklung eines der wichtigsten Organe des Menschen – dem Gehirn.