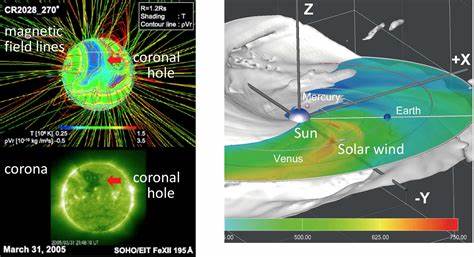

Die Sonne, unser lebensspendender Stern, beeinflusst das gesamte Sonnensystem durch den stetigen Ausstoß von Sonnenwind—a einem Strom geladener Teilchen, der mit enormen Geschwindigkeiten durchs All strömt. Besondere Phänomene in der Sonnenatmosphäre, sogenannte koronale Löcher, sind dabei die Hauptverursacher von sogenannten Hochgeschwindigkeits-Sonnenwindströmen. Diese schnellen Teilchenströme können besonders intensive Auswirkungen auf das Weltraumwetter und somit auf Satellitentechnik, Kommunikationssysteme und sogar Stromnetze auf der Erde haben. Aufgrund dessen ist es von herausragender Bedeutung, die Mechanismen hinter der Entstehung und Entwicklung dieser schnellen Sonnenwindströme genau zu verstehen und ihre Ankunftszeiten sowie Geschwindigkeiten präzise vorherzusagen. Koronale Löcher zeichnen sich in der Sonnenkorona als dunkle, kälte- und dichtearme Gebiete aus, in denen sich die Magnetfeldlinien der Sonne öffnen.

Durch diese Öffnung können die zuvor in der Corona gefangenen Teilchen ungehindert entweichen und bilden so den Hochgeschwindigkeitsstrom, der sich durch das innerste Sonnensystem bis zur Erde und darüber hinaus ausbreitet. Trotz ihres bedeutenden Einflusses ist jedoch die genaue physikalische Verbindung zwischen den Eigenschaften der koronalen Löcher—etwa deren Größe, Lage und Ausdehnung—and dem dabei erzeugten Sonnenwind bisher nicht vollständig aufgeklärt. Traditionelle Beobachtungen des Sonnenwinds konzentrieren sich meist auf Daten vom sogenannten Lagrange-Punkt L1, einem Ort zwischen Sonne und Erde, der eine relativ unmittelbare Messstelle für eingehende Sonnenwindpartikel darstellt. Allerdings ist der L1-Punkt räumlich begrenzt und liefert nur eine begrenzte Vorlaufzeit für Vorhersagen, da er die Strukturen im Sonnenwind erst kurz vor deren Ankunft an der Erde misst. Wissenschaftler haben daher intensiv die Nutzung alternativer Beobachtungspunkte wie des L5-Punktes untersucht.

Dieser liegt in der Umlaufbahn der Erde etwa 60 Grad hinter unserem Planeten und bietet eine frühere Sicht auf solare Aktivitäten, die sich auf die Erde auswirken könnten. Ein Meilenstein in dieser Forschungsrichtung ist die Simulation der Hochgeschwindigkeits-Sonnenwindströme Aufgrund von koronalen Löchern unter der Verwendung von L5-L1-Konfigurationen. Hierbei werden Daten von verschiedenen Raumsonden, wie STEREO-A und STEREO-B—deren Bahnen ungefähr L1 und L5 entsprechen—analysiert und kombiniert, um longitudinale Differenzen und Zeitverzögerungen bei der Ankunft von Sonnenwindströmen besser zu verstehen und vorherzusagen. Diese Methode eröffnet ein neues Fenster zur langfristigen und genaueren Vorhersage von Weltraumwetterereignissen. Die Untersuchungen zeigen, dass besonders der Breitengrad, auf dem sich das koronale Loch befindet, eine entscheidende Rolle bei den Diskrepanzen zwischen den Sonnenwindgeschwindigkeiten an den zwei Messpunkten spielt.

Diese Erkenntnis wird ergänzt durch die Einbeziehung des sogenannten B0-Winkels, der die Neigung der Sonnenäquatorebene relativ zur Erde angibt. Gerade bei kleineren koronalen Löchern führen größere Unterschiede in der Position und im B0-Winkel zu deutlichen Abweichungen in der gemessenen Windgeschwindigkeit. Im Gegensatz dazu erzeugen größere koronale Löcher homogenere Sonnenwindströme, die weniger Schwankungen über verschiedene Beobachtungspunkte hinweg aufweisen. Die Nutzung eines sogenannten prädiktiven Indikators, der die koronalen Loch-Eigenschaften mit dem B0-Winkel kombiniert, erlaubt es, Abschätzungen vorzunehmen, ob die Sonnenwindgeschwindigkeit an L1 höher oder niedriger ausfallen wird als an L5. Dies führt zu einer verbesserten Prognosequalität und ermöglicht längere Vorlaufzeiten von bis zu etwa einer Woche.

Im Vergleich zu bisherigen Modellen, die hauptsächlich auf L1-Daten basieren, bietet dies eine wertvolle Erweiterung, die für die Vorbereitung kritischer Infrastrukturen auf potentielle Störungen durch Weltraumwetterereignisse unverzichtbar ist. Die zugrundeliegenden Daten stammen aus den Jahren 2008 bis 2010 und wurden aus Messungen der STEREO-Satelliten und anderer Raumsonden gewonnen. Über die zugehörigen Algorithmen und Segmentationen der EUV-Bilder lassen sich die exakten Flächen und Positionen der koronalen Löcher ableiten, die mit der beobachteten Geschwindigkeit der Sonnenwindströme verknüpft wurden. Die Simulationen berücksichtigten zudem variierende Entfernungen der Raumsonden zur Sonne sowie deren relative Position zueinander, um Zeitverzögerungen bei der Ankunft der Sonnenwindpakete präzise einzuplanen. Ergebnisse zeigen, dass ohne Berücksichtigung der kombinierten Effekte von Breitengrad und B0-Winkel die Vorhersagen häufig über- oder unterschätzt werden, insbesondere bei kleineren koronalen Löchern.

Zur Korrektur wurde eine mathematische Regression angewandt, die diese Faktoren berücksichtigt und somit die Vorhersagefehler signifikant reduzierte. Das Ergebnis ist eine auf L5-Beobachtungen basierende Vorhersage von Sonnenwindgeschwindigkeiten am L1-Ort mit einer durchschnittlichen Abweichung von etwa 55 bis 83 km/s und einer hohen Korrelation zu den tatsächlichen Messwerten. Diese Fortschritte geben nicht nur wertvolle neue Einblicke in die komplexen Prozesse der Sonnenwindentstehung, sondern haben auch direkte praktische Auswirkungen. Mit der geplanten Vigil-Mission, die einen Satelliten am L5-Punkt installieren wird, ist eine kontinuierliche, hochwertige Beobachtung des Sonnenwinds von einem vorteilhaften neuen Standort geplant, was die Vorhersage weiter verbessern wird. Durch die Einbindung von koronalen Loch-Daten, B0-Winkel-Informationen und innovativen Algorithmen wird es möglich sein, zukünftige Weltraumwettervorhersagen präziser und frühzeitiger zu gestalten — ein Gewinn für Wissenschaft, Technik und Gesellschaft gleichermaßen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kombination von Beobachtungen an verschiedenen Lagrange-Punkten, präziser Standortbestimmung der koronalen Löcher und Berücksichtigung der Sonnengeometrie einen entscheidenden Fortschritt in der Weltraumwetterforschung darstellt. Die Simulationen und Modelle, die auf diesen Erkenntnissen basieren, eröffnen nicht nur neue wissenschaftliche Horizonte, sondern auch eine verbesserte Schutzmöglichkeit für irdische und Weltrauminfrastrukturen gegen die dynamischen Einflüsse unseres Sterns. Die Forschung an koronalem Einfluss und Sonnenwind-Strukturen bleibt daher ein zentrales Themenfeld der modernen Heliophysik, dessen Relevanz in den kommenden Jahren mit dem fortschreitenden Ausbau von Weltraummissionen und Satellitennetzen weiter zunehmen wird.

![Creating Products People Want with Brian Pontarelli [video]](/images/8B211301-1116-4345-B39D-0E25B6672841)