Künstliche Intelligenz (KI) gilt seit Jahren als die Zukunftstechnologie, die Prozesse revolutionieren, Arbeitsabläufe vereinfachen und Menschen von monotonen Aufgaben entlasten soll. Doch trotz des enormen Hypes und der vielen Ankündigungen zeigen sich in der Praxis schon jetzt deutliche Grenzen und Herausforderungen, die viele Unternehmen und Anwender vor große Probleme stellen. Vor allem der globale Chefanalyst für KI von Gartner, Erick Brethenoux, bringt es auf den Punkt: „KI erfüllt ihre Aufgaben heute nicht und sollte uns in Ruhe lassen.“ Dieses klare Statement gibt Anlass, den aktuellen Stand der KI-Entwicklung, die Erwartungen der Nutzer und die tatsächlichen Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Die Einsichten des Analysten werfen zudem ein Schlaglicht auf den häufig überzogenen Optimismus der Technologieanbieter und die Risiken eines unreflektierten Hypes.

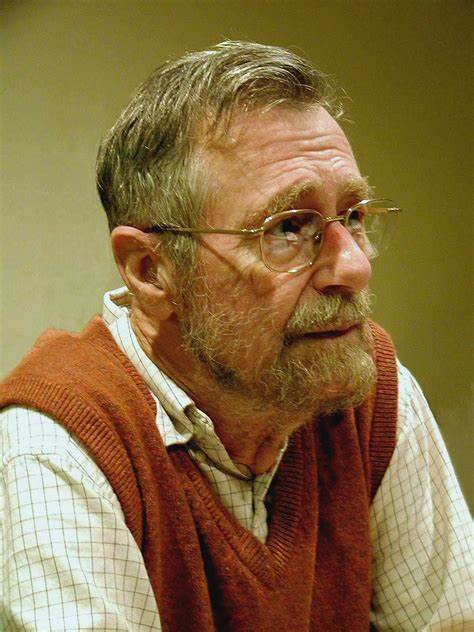

Brethenoux spricht bei einer Veranstaltung in Sydney vor einem Fachpublikum über konkrete Erlebnisse und Erfahrungen mit generativer KI. Besonders die Anwendung in der automatisierten Erstellung von Meeting-Zusammenfassungen dient ihm als Beispiel für eine KI-Anwendung, die mehr verspricht, als sie tatsächlich hält. Es sei kaum realistisch, von Arbeitnehmern zu erwarten, dass sie nach langen Sitzungen noch Zeit und Energie dafür aufbringen, bereitgestellte Zusammenfassungen zu lesen oder gar die darin vorgeschlagenen Handlungspunkte eigenhändig umzusetzen. Stattdessen fordert er eine viel pragmatischere Herangehensweise: KI sollte selbst tätig werden und die Aufgaben erledigen, anstatt lediglich Informationen zu liefern und den Menschen alleine zu lassen. Diese Forderung verweist auf ein fundamentales Problem im heutigen Umgang mit KI: Die Technologie wird als Assistenzsystem vorgestellt, das zwar Hinweise und Vorlagen liefern kann, doch der Mensch bleibt für die tatsächliche Durchführung der Arbeit verantwortlich und muss noch immer erhebliche manuelle Anstrengungen leisten.

Brethenoux verweist in diesem Zusammenhang auf das Beispiel des US-amerikanischen Gesundheitsunternehmens Vizient, das durch intensive Befragung seiner Mitarbeiter regelmäßige, lästige Aufgaben identifizierte und diese mithilfe KI-gesteuerter Automatisierungen beseitigte. Das Ergebnis war eine bemerkenswerte Akzeptanz der Technologie ohne die sonst üblichen Widerstände durch Change-Management-Prozesse – denn die KI erleichterte den Arbeitsalltag tatsächlich messbar. Dieses Modell hat Brethenoux als „Empathy AI“ bezeichnet, also eine KI, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Nutzer orientiert und sich nicht mit theoretischen Anwendungsszenarien begnügt. Ein weiteres Beispiel aus der Immobilienbranche zeigt, wie ein komplexer Ablauf, der bisher in 17 Schritten erfolgte, durch parallele Automatisierung deutlich effizienter gestaltet werden konnte. Diese Beispiele illustrieren, dass KI nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie menschengerecht eingesetzt wird und unmittelbare Mehrwerte liefert.

Die Vorstellungen einzelner IT-Anbieter hingegen gehen oft weit über die derzeitigen technischen Möglichkeiten hinaus. Insbesondere die Vision sogenannter agentischer KI-Systeme, die autonom und übergreifend agierende Bots einsetzen, um Aufgaben eigenständig abzuarbeiten, wird von Brethenoux als blauäugig eingestuft. Diese Agenten, die theoretisch in Unternehmen eingesetzt werden könnten, um beispielsweise Termine zu koordinieren, müssen nicht nur einfache Aufgaben ausführen, sondern sich auch mit konkurrierenden Anforderungen verschiedener Interessengruppen auseinandersetzen – etwa den Bedürfnissen von Vorgesetzten, Mitarbeitern und deren Familien. Derzeit fehlt es jedoch an Konzepten, wie diese komplexen Verhandlungen zwischen autonomen Agenten technisch umgesetzt werden können. Die Anbieter bleiben auf diese Frage meist eine Antwort schuldig oder schweigen.

Brethenoux unterstreicht, dass der Aufbau solcher agentischen Systeme ein herausforderndes Problem der Softwareentwicklung darstellt. Es erfordert ein tiefes Verständnis dafür, wie Systeme modular aufgebaut und decomposed werden, wie Autonomie- und Kommunikationslevel definiert sind und welche Informationen zugänglich oder kontrollierbar sind. Diese Komplexität wird oft unterschätzt, doch nur wer sie berücksichtigt, kann nachhaltige und skalierbare KI-Lösungen erschaffen. Darüber hinaus beobachtet der Analyst, dass der aktuelle KI-Hype durch eine vermischte und unscharfe Verwendung von Begriffen wie „agentische KI“ und „generative KI“ genährt wird. Während generative KI oft als leistungsstarkes Werkzeug zur Produktion von Texten, Bildern oder Code dargestellt wird, ist der Begriff der agentischen KI weiter gefasst und beschreibt eher Systeme, die eigenständig und situationsgerecht handeln sollen.

Die Verwechslung dieser Begriffe führt zu unrealistischen Erwartungen und fördert einen Glauben an „KI-Nirvana“, das technisch noch nicht erreichbar ist. Auch die ethischen und praxisbezogenen Fragen werden oft vernachlässigt. Wer bestimmt die Richtlinien, nach denen autonome Systeme Entscheidungen treffen? Wie werden persönliche oder organisatorische Interessen gewichtet und priorisiert? Wer steht in der Verantwortung, wenn eine KI falsche Entscheidungen trifft oder unvorhergesehene Folgen auslöst? Ohne klar definierte Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten drohen KI-Systeme zu Black Boxes zu werden, deren Ergebnisse weder nachvollziehbar noch korrigierbar sind. Ein weiterer zentraler Kritikpunkt an der aktuellen Nutzung von KI ist die Diskrepanz zwischen den angepriesenen Einsparungen und Effizienzgewinnen sowie der Realität in den Unternehmen. Statt die Arbeitsbelastung zu verringern, sehen manche Mitarbeiter ihren Alltag durch neue Kontrollmechanismen oder komplexere digitale Prozesse sogar belastender werden.

Gerade in Bereichen wie Kundenservice wurde vielfach beobachtet, dass der Einsatz von Chatbots zwar Kosten senkt, jedoch die Kundenzufriedenheit leidet und menschliche Qualitäten fehlen, die gerade bei komplexen Problemen unabdingbar sind. Insgesamt zeichnet sich also ein Bild ab, in dem KI als Konzept mit großem Potenzial in der Theorie steht, in der Praxis aber noch nicht ausreichend ausgereift, praxisnah und benutzerfreundlich ist. Der Wunsch nach „Empathy AI“, die sich wirklich an den Bedürfnissen und Problemen der Menschen orientiert, ist daher kein Luxus, sondern eine zwingende Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg. Für Unternehmen bedeutet das, bei der Einführung von KI-Technologien kritisch zu prüfen, welchen konkreten Nutzen sie tatsächlich bringen und wie sie in bestehende Arbeitsabläufe integriert werden können. Nicht jede neue KI-Funktion sollte einfach blind implementiert werden; vielmehr ist es wichtig, die Akzeptanz der Nutzer zu gewinnen, indem die Technologie wirklich Entlastung schafft und relevante Aufgaben übernimmt.

Dabei darf die oft zitierte Angst vor Jobverlusten nicht ignoriert werden, denn die optimale Rolle der KI ist die Zusammenarbeit mit Menschen, nicht deren Ersatz. Brethenoux’ Aussagen laden dazu ein, die Hype-Narrative rund um Künstliche Intelligenz zu hinterfragen und einen realistischeren, verantwortungsvollen Weg einzuschlagen. Das bedeutet, KI nicht zum Selbstzweck zu erheben, sondern die Technologie dort einzusetzen, wo sie echten Mehrwert liefert und Menschen unterstützt, anstatt sie zusätzlich zu belasten. Nur so kann KI ihr versprochenes Potenzial entfalten und zum Motor für Innovation und Produktivität in der digitalen Arbeitswelt werden. Zukunftsorientierte Firmen sollten deshalb verstärkt in Forschung, Entwicklung und praxisgerechte Softwarearchitekturen investieren, die komplexe Systemverflechtungen und autonome Agenten tatsächlich beherrschbar machen.

Ebenso wichtig ist die kontinuierliche Beteiligung der Nutzer an der Entwicklung, um sicherzustellen, dass Lösungen nicht an den Bedürfnissen vorbeigehen. Letztlich ist die Botschaft des Gartner-Topanalysten eine Mahnung, nicht blind dem KI-Hype zu folgen, sondern bewusst und reflektiert mit dieser Technologie umzugehen. Mit dieser Haltung kann die Künstliche Intelligenz zu einem Werkzeug werden, das unseren Arbeitsalltag erleichtert und gleichzeitig Raum für Kreativität, Innovation und menschliche Entscheidungsfindung lässt – ohne uns im Stich zu lassen oder gar zu überfordern.

![Tongue Move – Instant Brain Reset [video]](/images/61D52AD5-5580-47AE-AD26-1B08A2F3C61B)