Die rasante Entwicklung großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) verändert viele Wissenschaftsbereiche, so auch die Chemie. Diese KI-Systeme wurden darauf trainiert, natürliche Sprache zu verarbeiten und Aufgaben zu lösen, für die sie nicht explizit programmiert wurden. Ihre Fähigkeit, Punkte wie chemisches Wissen, logisches Denken und Rechenaufgaben zu bewältigen, wirkt vielversprechend und löst Diskussionen darüber aus, wie sie sich im Vergleich zu menschlichen Experten schlagen. Aber wie beurteilen wir diese Fähigkeiten genau, und was bedeutet das für die Zukunft der Chemie? Ein aktueller Rahmen namens ChemBench bietet eine systematische Methodik zur Evaluierung von LLMs im direkten Vergleich zu menschlichen Chemikern. Die Erkenntnisse daraus zeigen ein facettenreiches Bild von enormes Potenzial gepaart mit wichtigen Herausforderungen.

In der Chemie besteht das Fundament von Wissenschaft und Lehre nicht nur aus Daten und Fakten, sondern auch aus komplexen Schlussfolgerungen, chemischer Intuition und Erfahrung. Traditionelle Chemiker basieren ihr Wissen nicht nur auf dem Auswendiglernen von Informationen, sondern auf fundierter Ausbildung und vielfältigen praktischen Erfahrungen. Dagegen basiert die Intelligenz von LLMs auf der Verarbeitung großer textueller Datensätze, welche in der Regel wissenschaftliche Artikel, Lehrtexte und Datenbanken umfassen. Die Fähigkeit dieser Modelle, Muster in den Daten zu erkennen und neue Antworten zu generieren, macht sie zu potenziellen Partnern in der Forschung und Lehre. ChemBench als Benchmark-Framework bietet eine fundierte und breit angelegte Sammlung von mehr als 2.

700 Fragen, die chemisches Wissen, logisches Denken, Berechnung und chemische Intuition abdecken. Die Fragen stammen aus verschiedensten Quellen wie Universitätsprüfungen, Lehrbüchern und programmiert generierten Aufgaben. Die Tests gehen weit über einfache Multiple-Choice-Fragen hinaus und umfassen offene Fragestellungen, die eine präzise und reflektierte Antwort erfordern. Durch eine solche Vielfalt ist es möglich, die tatsächliche Kompetenz von LLMs differenziert zu analysieren. Bei der Gegenüberstellung der Leistungsfähigkeit von LLMs und menschlichen Chemikern zeigen erste Ergebnisse eine überraschende Wendung.

Das führende Modell im Rahmen der Untersuchung, das so genannte o1-preview, konnte durchschnittlich sogar bessere Ergebnisse erzielen als die in der Studie beteiligten Expertinnen und Experten. Besonders im Bereich des reinen Faktenwissens und der Fähigkeit, zahlreiche Textinformationen zu verarbeiten, liegen die Modelle auf hohem Niveau. Viele offene Fragen, die chemisches Wissen und einfache Berechnungen erforderten, wurden von LLMs korrekt und effizient beantwortet. Auch neue, offene Fragen, bei denen keine expliziten Muster vorhanden waren, konnten gut bearbeitet werden – ein Hinweis darauf, dass Modelle über das reine Memorieren hinausgehen und zumindest in manchen Bereichen chemische Erkenntnis verarbeiten können. Trotz dieser Erfolge sind die Grenzen der KI-Modelle an anderen Stellen deutlich sichtbar.

Besonders komplexe Aufgaben, die tiefes chemisches Verständnis, strukturelles reasoning oder experimentelle Intuition erfordern, stellten die Modelle vor Herausforderungen. Beispielsweise im Bereich der Analytischen Chemie, insbesondere bei der Interpretation der Anzahl von Signalen in Kernspinresonanzspektren, waren die KI-Systeme vergleichsweise schwach. Das liegt auch daran, dass LLMs häufig nur lineare Textrepräsentationen von Molekülen (wie SMILES) zugrunde gelegt werden und nicht zwangsläufig eine tiefgehende räumliche Vorstellung chemischer Strukturen besitzen. Ein weiterer relevanter Punkt ist die Fähigkeit der Modelle, ihre eigene Zuverlässigkeit einzuschätzen. ChemBench untersuchte, ob LLMs selbstreflektierte Vertrauenswerte zu ihren Antworten angeben können.

Das Ergebnis zeigt, dass viele der besten Modelle dazu keine zufriedenstellende Fähigkeit besitzen. Überkonfidenz bei falschen Antworten ist ein Risiko für den praktischen Einsatz, insbesondere wenn auch Laien oder weniger erfahrene Nutzer sich auf die KI-Verlässlichkeit verlassen. Hier besteht großer Verbesserungsbedarf, um sichere und verantwortliche Anwendungen der Technologie zu gewährleisten. Auf der Ebene der chemischen Präferenzen und Intuition, also der Fähigkeit, zwischen Molekülen basierend auf subjektiven oder strategischen Kriterien zu wählen, schneiden die Modelle bislang schlechter ab. Während menschliche Experten in Studien eine nachvollziehbare Übereinstimmung in ihrer Bevorzugung verschiedener Verbindungen zeigen, erreichten die KI-Systeme nur zufallsähnliche Trefferquoten.

Dies deutet darauf hin, dass das Erfassen von Präferenzen, die auf komplexen, oft impliziten sozialen oder materiellen Faktoren basieren, für aktuelle LLMs eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Inhaltlich differenziert betrachtet variieren die Leistungen der Modelle stark in verschiedenen Teilgebieten der Chemie. So erzielten sie in der Allgemeinen und Technischen Chemie vergleichsweise hohe Werte, während sie im Bereich der Chemikaliensicherheit und Toxikologie deutlich schwächer sind. Gerade hier ist jedoch eine hohe Genauigkeit und Verlässlichkeit kritisch, da Fehlinformationen gefährliche Folgen haben können. In diesen sensiblen Feldern ist die Zusammenarbeit von KI und menschlichen Fachkräften unerlässlich.

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit KI-getriebener Chemie sind die Möglichkeiten und Risiken der Technologie. So ist bekannt, dass ML-Modelle neben ethischen Chancen auch Dual-Use-Risiken bergen, beispielsweise bei der Entwicklung toxischer Substanzen. Die breitere Verfügbarkeit von LLMs macht es umso notwendiger, verantwortungsbewusst mit den Modellen umzugehen und deren Einsatz mit Schutzmechanismen zu flankieren. Ein spannender Effekt der wachsenden KI-Kapazitäten zeigt sich auch in der Bildung. Die Tatsache, dass LLMs viele Aufgaben schneller und genauer als durchschnittliche Studierende lösen können, führt zu einer grundlegenden Frage über die Zukunft des Chemieunterrichts: Wie sollte man Lehrmethoden anpassen, wenn reine Faktenabfrage zunehmend maschinell erledigt wird? Dabei gewinnt die Förderung von kritischem Denken und tiefgreifendem Verständnis an Bedeutung, denn dies sind Bereiche, in denen menschliches Expertenwissen nach wie vor überlegen und notwendig bleibt.

Nicht zuletzt unterstreicht die ChemBench-Studie die Bedeutung gut definierter Benchmarks für die KI-Entwicklung. Nur mit sorgfältig konzipierten Evaluationsmethoden lässt sich Fortschritt messen, Stärken und Schwächen erkennen und der Einsatz in praktischen Anwendungen sicher gestalten. Im chemischen Bereich gab es lange Zeit eine Lücke bei umfassenden und validierten Testsets, die über einfache Eigenschaftsvorhersagen hinausgehen. ChemBench schließt diese Lücke, indem es ein umfassendes Framework bietet, das vielfältige Fragestellungen und Fertigkeiten abdeckt. Die Integration von KI-Systemen in die chemische Forschung, Lehre und Industrie wird durch nebenstehende Ergebnisse befeuert und fordert gleichzeitig eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit von Mensch und Maschine.

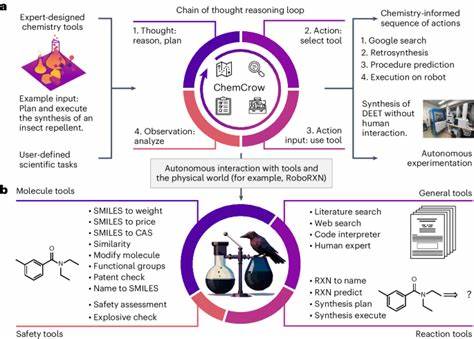

Dabei sind LLMs keine Ersatz für Chemiker, sondern mächtige Werkzeuge, die das Potenzial haben, Wissenszugang, Hypothesengenerierung und experimentelle Planung auf ein bisher unerreichtes Niveau zu heben. Die Herausforderung liegt darin, die Modelle so weiterzuentwickeln, dass sie nicht nur viel Wissen parat haben, sondern auch zuverlässig, nachvollziehbar und sicher arbeiten. Die Zukunft der Chemie könnte daher in der Symbiose aus menschlicher Expertise und KI-Unterstützung liegen. Große Sprachmodelle könnten als sogenannte Chemie-Copiloten agieren, die umfangreiche Daten analysieren, Routineaufgaben übernehmen und auf Basis tief integrierten Wissens kreative Vorschläge liefern. Gleichzeitig behalten Menschen die Rolle der kritischen Entscheider, die die Grenzen der KI erkennen und bei Bedarf korrigierend eingreifen.

Zusammenfassend zeigt die Analyse der ChemBench-Evaluierung, dass große Sprachmodelle die Fähigkeiten menschlicher Chemiker in vielen Bereichen übertreffen. Dennoch bestehen noch signifikante Hürden bezüglich komplexer Problemlösefähigkeiten, Unsicherheitsabschätzung und der Verarbeitung chemischer Intuition. Die weitere Forschung sollte sich darauf konzentrieren, diese Schwächen zu adressieren, sodass KI-Systeme sicher, effektiv und vertrauenswürdig im Dienst der chemischen Wissenschaften eingesetzt werden können. Gleichzeitig eröffnet das Potenzial von LLMs neue Perspektiven für Bildung, Forschung und industrielle Anwendungen, die in naher Zukunft die Chemie grundlegend verändern könnten.