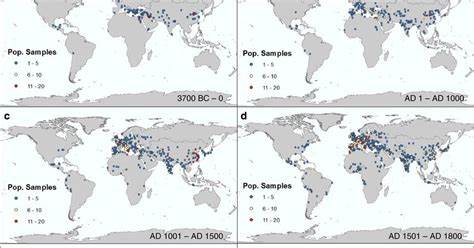

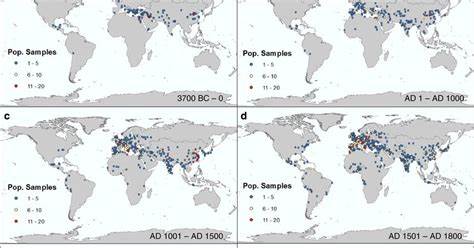

Die Geschichte der Urbanisierung ist eine faszinierende Reise durch die Zeit und zeigt, wie sich menschliche Gesellschaften über Jahrtausende hinweg verändert und entwickelt haben. Von den bescheidenen Anfängen der ersten Städte im Alten Mesopotamien bis zu den riesigen Metropolen der Gegenwart stellt Urbanisierung einen der bedeutendsten Prozesse dar, die die menschliche Zivilisation geformt haben. Die räumliche Verteilung und das Wachstum von Städten über sechs Jahrtausende bieten einzigartige Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen menschlicher Bevölkerung, Wirtschaft, Kultur und Umwelt. Die ersten bekannten städtischen Siedlungen entstanden etwa um 3700 v. Chr.

im Gebiet Mesopotamiens, das heute Teile des modernen Irak und Kuwait umfasst. Diese frühen Städte wie Uruk und Ur zeichneten sich durch komplexe soziale Strukturen, landwirtschaftliche Intensivierung und fortschrittliche Technologien aus. Sie waren oft in der Nähe von fruchtbaren Flusstälern angesiedelt, was die Versorgung mit Nahrungsmitteln sicherstellte und somit die urbane Population wachsen ließ. Historische Hypothesen legen nahe, dass die Nähe zu produktiven landwirtschaftlichen Flächen einer der entscheidenden Faktoren für das schnelle Wachstum antiker Städte war. Über die Jahrtausende hinweg haben sich Städte sowohl in ihrer Größe als auch in ihrer Bedeutung massiv verändert.

Während anfangs nur wenige Orte, genährt von Agrarüberschüssen und Handelswegen, als städtische Zentren fungierten, breitete sich das urbane Leben zunehmend über den Globus aus. Der Prozess der Urbanisierung verlief nicht linear. Er wurde durch Kriege, Seuchen, Naturkatastrophen, wirtschaftliche Umbrüche und politische Veränderungen immer wieder unterbrochen oder beschleunigt. Zum Beispiel führten der Fall des Römischen Reiches und diverse Invasionen im Mittelalter zu temporären Bevölkerungsrückgängen und Städtekollapsen, bevor in der frühen Neuzeit eine neue Blütezeit der Urbanisierung einsetzte. Für eine tiefgehende Analyse historischer Urbanisierungsmuster ist es entscheidend, detaillierte, global weit gefasste, räumlich explizite Daten über Stadtgrößen und deren geographische Lage zu besitzen.

Bis vor kurzem stand jedoch eine solche umfassende Datenbank nicht zur Verfügung. Historiker und Sozialwissenschaftler waren auf einzelne lokale Studien oder fragmentarische Archivrecherchen angewiesen. Die Entwicklung einer Welt-Datenbank, die über 6.000 Jahre hinweg standortbezogene Bevölkerungsdaten von Städten digitalisiert und gesammelt hat, markiert daher einen Meilenstein. Die Datenbank basiert hauptsächlich auf den Forschungsarbeiten von Historikern wie Tertius Chandler und Politikwissenschaftlern wie George Modelski.

Beide Wissenschaftler haben lange Jahre mit akribischer Sorgfalt Stadtbevölkerungszahlen aus historischen Quellen, archäologischen Funden und Zensusdaten zusammengetragen. Chandler fokussierte sich auf Städte ab etwa 2250 v. Chr. bis ins 20. Jahrhundert, wobei er verschiedene Methoden wie historische Dokumente, Steuerunterlagen, Reiseberichte und sogar Brotverbrauch heranzog, um Bevölkerungsschätzungen vorzunehmen.

Modelski ergänzte diese Aufzeichnungen um frühere historische Phasen und setzte ebenfalls auf eine Vielzahl von Quellen sowie auf mathematische Modelle wie die Zipf'sche Verteilung, die beschreibt, wie Stadtgrößen innerhalb eines geografischen Systems miteinander in Relation stehen. Eine der größten Herausforderungen bei der Erstellung solch eines Datensatzes war die genaue Lokalisierung historischer Städte. Städte können über Jahrhunderte hinweg ihren Namen verändern, verschwinden, neu entstehen oder mit anderen Orten verschmelzen. Die Forscher mussten daher umfangreiche geographische Nachforschungen anstellen, auf moderne Geodatenbanken zugreifen und historische Karten auswerten, um jedem Eintrag eine verlässliche Koordinate zuzuordnen. Ein System zur Bewertung der Zuverlässigkeit der Geodaten wurde entwickelt, das es Nutzern ermöglicht, je nach Genauigkeitsanforderung beim Arbeiten mit den Informationen eine Auswahl zu treffen.

Die räumliche Verteilung der urbane Zentren zeigt eindrucksvoll den Wandel von frühen städtischen Ballungsräumen in Mesopotamien und dem Mittelmeerraum hin zu einer immer globaler vernetzten Welt. Die Verschiebung des globalen Bevölkerungszentrums spiegelt auch wirtschaftliche und kulturelle Veränderungen wider. Ursprünglich lag der Schwerpunkt eher in Westasien; mit der Zeit verlagerte er sich nach Europa und später in die entstehenden Kolonialreichen Amerikas und Asiens. Im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts kam es zu einem starken Wachstum der Städte in Asien, Afrika und Südamerika. Doch nicht nur das Wachstum war faszinierend, sondern auch die Art und Weise, wie sich städtische Strukturen und Definitionen gewandelt haben.

Unterschiedliche Kulturen und Zeiten hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine Stadt ausmacht. Dies betrifft nicht nur die Einwohnerzahl, sondern auch die räumliche Ausdehnung und die Funktionen des urbanen Raums. Moderne Definitionen tendieren dazu, urbane Agglomerationen oder Metropolregionen einzubeziehen, während historische Schätzungen oft auf das ummauerte Stadtgebiet beschränkt sind. Diese Diskrepanzen sind wichtig zu berücksichtigen, wenn man Bevölkerungszahlen über so lange Zeiträume und über verschiedene Kulturräume hinweg vergleicht. Die Bedeutung einer langfristigen Perspektive auf Urbanisierung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Gerade in Zeiten starker Verstädterung und wachsender Megastädte ist es aufschlussreich, die Entwicklung im historischen Kontext zu verstehen. Die Herausforderungen, vor denen heutige Städte stehen – von Umweltbelastungen über soziale Ungleichheiten bis hin zu urbaner Infrastruktur – können besser eingeordnet werden, wenn bekannt ist, wie Städte zuvor gewachsen, sich angepasst oder auch zurückgegangen sind. Darüber hinaus eröffnet der Datensatz zahlreiche Möglichkeiten für interdisziplinäre Forschungsansätze. Historiker, Archäologen, Stadtplaner, Geographen, Umweltwissenschaftler und Soziologen können auf die Informationen zugreifen, um Fragen zu urbaner Nachhaltigkeit, Migration, Handel, Umweltveränderungen und kultureller Entwicklung zu untersuchen. Einige Studien vernetzen die Urbanisierung mit der landwirtschaftlichen Produktivität, anderen geht es um die Analyse von Stadtwachstum im Kontext von politischen Institutionen oder sozialen Innovationen.

Die Digitalisierung und räumliche Verortung dieser historischen Daten schafft auch Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Forscher können die ursprünglichen Quellen prüfen, Populationen vergleichen oder neue Hypothesen über das Wachstum von Städten formulieren. Es liefert eine Grundlage für computergestützte Simulationen und Modellierungen urbaner Entwicklung über lange Zeiträume. Trotz der beeindruckenden Reichweite des Datensatzes müssen Nutzer sich der Einschränkungen bewusst sein. Die Datendichte ist ungleichmäßig, mit vielen Lücken insbesondere in Afrika, Südamerika und einigen asiatischen Regionen für frühere Zeitalter.

Außerdem ist die zeitliche Abdeckung für manche Städte eher sporadisch, und Schätzungen sind oft mit Unsicherheiten verbunden. Unterschiedliche Definitionen von Urbanität, methodische Variationen zwischen den zugrundeliegenden Quellen und die Unmöglichkeit, genaue Stadtgrenzen für historische Zeiten zu bestimmen, stellen weitere Herausforderungen dar. Insgesamt blickt die globale Urbanisierung auf eine faszinierende Entwicklung zurück. Sie zeigt Menschheit als eine Spezies, die beständig neue Formen des Zusammenlebens, der Organisation und des Raummanagements erfindet. Die Erfassung und räumliche Darstellung von 6.

000 Jahren Stadtentwicklung ist nicht nur ein wertvolles historisches Archiv, sondern auch ein Werkzeug, um gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen zu verstehen. Die Geschichte der Städte ist nach wie vor lebendig und wird mit jedem neuen Datensatz, jeder Methode und jeder neuen Erkenntnis erweitertet. So bleibt die Erforschung der Urbanisierung ein dynamisches Feld, das die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer Zivilisation beleuchtet.