In einer Zeit zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit und weltweiter Handelskonflikte hat sich die Debatte um die Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve erneut verschärft. Im Mittelpunkt steht dabei der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, der den Vorsitzenden der Fed, Jerome Powell, offen kritisiert und ihm vorwirft, nicht schnell genug auf die wirtschaftlichen Herausforderungen mit Zinssenkungen zu reagieren. Die öffentliche Auseinandersetzung sorgt für Aufsehen und hat wichtige Implikationen für die Geldpolitik und die allgemeine Wirtschaftslage. Jerome Powell, erst seit 2018 im Amt und von Trump selbst 2017 nominiert, steht in besonderer Weise unter Druck. Trotz der anfänglichen Unterstützung durch Trump, der vor allem einen stärkeren wirtschaftlichen Aufschwung durch niedrigere Zinsen anstrebte, sieht sich Powell nun harscher Kritik ausgesetzt.

Der Präsident beklagt, dass die Fed unter Powells Führung zu zögerlich bei Zinssenkungen agiere und dadurch Wachstumschancen verpasst würden. Die Kritik konzentriert sich vor allem auf den Umstand, dass andere wichtige Zentralbanken, wie beispielsweise die Europäische Zentralbank (EZB), bereits mehrfach ihre Zinsen gesenkt haben, um Wachstum zu stimulieren und auf wachsende Handelskonflikte zu reagieren. Die EZB reduzierte kürzlich den Leitzins, um den Auswirkungen des eskalierenden Handelsstreits und globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten entgegenzuwirken. Trump vergleicht diese Maßnahmen mit der zurückhaltenden Haltung der Fed und fordert Powell auf, dem Beispiel der EZB zu folgen. Zugleich beruft sich Trump auf mehrere Faktoren, die seiner Meinung nach eine Zinssenkung rechtfertigen.

So betont er beispielsweise den Rückgang der Ölpreise und behauptet, dass auch die Preise für Konsumgüter wie Lebensmittel, darunter sogar Eier, sinken würden. Diese Argumentation steht jedoch im Widerspruch zu offiziellen Daten, die zeigen, dass bestimmte Preise, etwa für Eier, in letzter Zeit gestiegen sind. Auch hinsichtlich der Einnahmen aus den verhängten Zolltarifen präsentiert die US-Administration keine belastbaren Belege, weshalb Beobachter die Aussagen Trumps kritisch hinterfragen. Jerome Powell hat sich seinerseits klar zur aktuellen wirtschaftlichen Situation geäußert. Er weist darauf hin, dass die Auswirkungen der Strafzölle deutlich größer als erwartet seien und sich in einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und steigender Inflation widerspiegeln könnten.

Dies stellt die Fed vor ein Dilemma: Denn einerseits ist das Ziel der Zentralbank, die Inflation niedrig und stabil zu halten, andererseits soll das Wirtschaftswachstum unterstützt und eine möglichst hohe Beschäftigung gesichert werden. Diese unterschiedlichen Zielsetzungen und die komplexen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen eine Zinssenkung nicht automatisch zu der besten oder einzigen Option. Tatsächlich warnt Powell davor, übereilt zu handeln und spricht von der Wichtigkeit, die wirtschaftlichen Daten sorgfältig zu analysieren, bevor politische Entscheidungen getroffen werden. Seine Haltung ist, dass „das Leben ziemlich schnell voranschreitet“ und deshalb Zeit für die Beobachtung benötigt wird, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Trump und Powell spiegeln eine tiefere Spannung wider, die sich aus der politischen Kontrolle über eine unabhängige Zentralbank ergibt.

Während Präsident Trump als gewählter Politiker einer eher kurzfristigen Perspektive folgt und unmittelbare Erleichterungen durch niedrigere Zinsen wünscht, verfolgt die Fed langfristige wirtschaftliche Stabilität. Deren Unabhängigkeit ist historisch dazu gedacht, monetäre Entscheidungen von politischen Einflüssen zu entkoppeln, um so unpopuläre, aber notwendige Maßnahmen ohne politische Verzerrungen treffen zu können. Die zunehmenden Handelskonflikte, vor allem zwischen den USA und China, verschärfen die wirtschaftliche Unsicherheit. Von Seiten der US-Regierung wurden hohe Zölle auf eine Vielzahl importierter Waren erhoben, was zu Gegenmaßnahmen Chinas mit eigenen Zöllen führte. Experten warnen, dass solche Handelsbarrieren den Warenverkehr erschweren, die Kosten für Unternehmen und Verbraucher erhöhen und letztlich zu einer Verteuerung von Produkten führen – was die Inflation anheizen könnte.

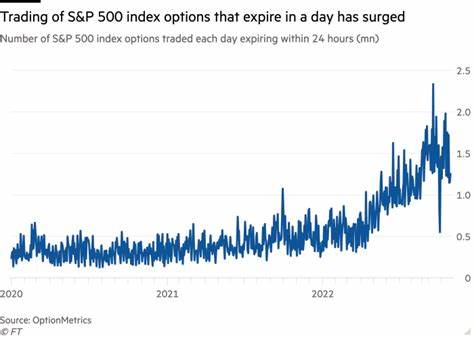

Fondsmanager, Investoren und Marktbeobachter reagieren sensibel auf die politischen Spannungen und die geldpolitischen Signale. Die Volatilität an den globalen Börsen hat zugenommen und Unsicherheit hinsichtlich zukünftiger Wirtschafts- und Zinsentwicklung dominiert die Stimmung. Händler gehen davon aus, dass die Fed im Laufe des Jahres ihre Zinssätze noch mehrmals anpassen könnte, allerdings besteht auch Szenario, in dem die Zinspolitik restriktiver bleibt, insbesondere wenn die Inflation nicht gedämpft wird. Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, hat sich zwar für ihren amerikanischen Kollegen Powell ausgesprochen und ihre Solidarität als „würdiger Kollege“ betont, jedoch steht auch die EZB vor ähnlichen Herausforderungen. Die wirtschaftliche Lage in Europa ist ebenfalls durch Handelsstreitigkeiten, politische Unsicherheiten und schwankende Konjunkturaussichten geprägt.

Die Fed und die EZB arbeiten trotz der Unterschiede eng zusammen und verfolgen das gemeinsame Ziel, die globale Wirtschaft zu stützen. Die wirtschaftliche Situation bleibt somit für alle Beteiligten komplex und dynamisch. Die Forderungen nach schnelleren Zinssenkungen zugunsten von Unternehmensinvestitionen und Verbraucherkrediten treffen auf die Notwendigkeit, Inflation zu kontrollieren und finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Donald Trumps öffentliche Angriffe auf Powell sind Ausdruck dieser Zielkonflikte und zeigen, wie wirtschaftspolitische Strategien auf höchster Ebene zu politischen Debatten und Marktverwerfungen führen können. Im Fazit steht fest, dass die Rolle der Zentralbank im Kampf gegen wirtschaftliche Turbulenzen entscheidend ist.

Die Fähigkeit der Fed, nüchtern und datengestützt zu handeln, wird maßgeblich darüber entscheiden, wie gut die USA durch die Herausforderungen eines zunehmend protektionistischen Handelssystems und globaler wirtschaftlicher Spannungen navigieren können. Die Spannungen zwischen der politischen Führung und der Zentralbank dürften auch in Zukunft eine bedeutende Rolle in der wirtschaftspolitischen Diskussion der USA spielen.