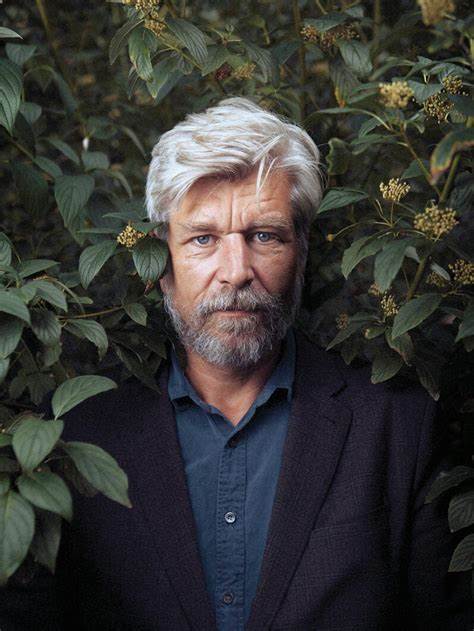

Karl Ove Knausgaards Essay ‚The Reenchanted World‘ bietet eine facettenreiche Reflexion über das Verhältnis des Menschen zur Technologie, den digitalen Fortschritt und die damit einhergehende Entfremdung von der Welt. In einer Zeit, in der technologische Entwicklungen unser tägliches Leben tiefgreifend prägen, beleuchtet Knausgaard die Herausforderungen und Chancen, die sich daraus ergeben, und hinterfragt dabei unser Verständnis von Realität, Erfahrung und Verbundenheit. Ausgehend von einer persönlichen Erinnerung an sein erstes Zusammentreffen mit einem Computer im Jahr 1984 erzählt Knausgaard von einer Welt vor der allumfassenden digitalen Vernetzung. Die Szenerie seiner Jugend am Flussufer ist geprägt von Natur, einfachen Alltagsroutinen und einer gewissen Entschleunigung, in der die Welt noch greifbar und überschaubar war. Diese Kindheitserfahrung wurde für ihn zur Grundlage seines Weltbildes – einer Welt, die sich seither radikal verändert hat.

Das zentrale Anliegen des Essays ist die Frage nach der „Verzauberung“ oder Wiederverzauberung der Welt. Knausgaard beschreibt, wie unsere heutige Welt durch die zunehmende Digitalisierung und den Überfluss an Bildern und Informationen zugleich näher und doch distanzierter geworden ist. Die Möglichkeit, nahezu jede Information mit wenigen Klicks zu erhalten, scheint zunächst die Welt zu erweitern und zugänglicher zu machen. Doch paradox zeigt sich, dass gerade diese Verfügbarkeit eine Art Ausdünnung der Erfahrung bewirkt. Wissen und Erfahrung sind hier grundlegend verschieden: Während Wissen abstrahiert und über Zeit und Raum hinweg geteilt werden kann, ist Erfahrung an einen bestimmten Ort und Moment gebunden und damit einmalig und unvorhersehbar.

Die digitale Technik eliminiert viele dieser Unwägbarkeiten und schafft eine Welt der Vorhersagbarkeit, wodurch das Existenzielle des Erlebens teils verloren geht. Ein prägnantes Beispiel liefert Knausgaard mit seiner Darstellung von Bildmedien und deren Einfluss auf unser Verhältnis zur Realität. Kriegsbilder, Naturkatastrophen oder Umweltzerstörung erreichen uns heute in Form von Bildern, die uns einerseits informieren, uns aber auch emotional distanzieren. Die Erfahrung wird durch die bloße Rezeption verwandelt in eine Ablenkung vom eigentlichen Geschehen. In diesem Sinne führt die Digitalisierung zu einer Art „Entweltlichung“ – die Welt wird zur Projektion, zum Pseudoerlebnis.

Der Verlust einer echten, sinnlichen Verbindung zu Natur und Gesellschaft steht im Mittelpunkt einer kulturellen Krise, die Knausgaard beschreibt. Besonders berührt hat viele Leser seine Schilderung von persönlicher Entfremdung, etwa in seinem eigenen Garten, den er jahrelang nicht wirklich wahrnahm, obwohl er jeden Tag dort war. Erst durch bewusste Pflege und Auseinandersetzung wandelt sich der Garten vom bloßen Ort zur lebendigen Welt voller Bedeutung. Dieses Beispiel illustriert die Möglichkeit, durch achtsames Erleben und aktive Teilhabe die Verbindung zur Natur und damit zur Welt wiederherzustellen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Essays ist die Reflexion über unser Verhältnis zu Technologie.

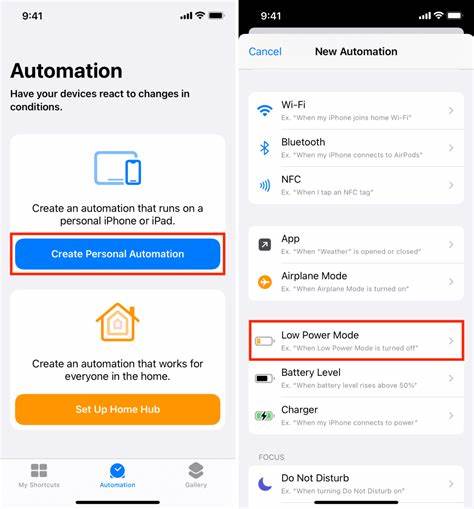

Knausgaard ergibt sich nicht in eine Haltung blindwütiger Technikfeindlichkeit, sondern fordert eine differenzierte Auseinandersetzung. Inspiriert durch den Philosophen Gilbert Simondon wird verdeutlicht, dass die Entfremdung nicht grundlegend von der Technologie selbst ausgeht, sondern von unserer Haltung ihr gegenüber. Durch Unwissenheit, Passivität oder Überhöhung entsteht eine Distanz, die sich in Ohnmachtsgefühlen und Kontrollverlust manifestiert. Knausgaard beschreibt diese Vernachlässigung als „Ignoranz“, die so weit geht, dass Menschen ihr Leben von Technologie bestimmen lassen, ohne diese wirklich verstehen zu wollen. Im Dialog mit dem britischen Autor James Bridle entwickelt sich im Essay eine Brücke zwischen rationalem Verständnis und spekulativer Vorstellungskraft.

Bridle, der sich unter anderem mit alternativen Formen von Intelligenz und organischen Computern beschäftigt, fordert eine Öffnung des Blicks. Er regt an, Technologie nicht als etwas Fremdes oder Bedrohliches zu betrachten, sondern als Teil des natürlichen Gefüges. Seine Experimente mit lebenden Systemen, etwa Computern aus Krebsen oder Bienen, eröffnen einen faszinierenden Raum, in dem Technik und Natur ineinandergreifen. Daraus erwächst die Hoffnung, dass eine tiefergehende technologische Bildung und Beteiligung zu einer demokratischeren und sinnstiftenderen technischen Kultur führen kann. Knausgaards Schilderungen eines modernen Bewusstseinswandels spiegeln eine Sehnsucht nach einem ganzheitlicheren Weltbild, in dem Wissenschaft, Mystik und Emotion nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Dabei geht es nicht um eine Rückkehr zu irrationalen Weltbildern, sondern um die Anerkennung multipler Perspektiven. Das schwierige Spannungsfeld zwischen Rationalität und Transzendenz wird besonders deutlich in seiner Darstellung einer schamanischen Erfahrung, bei der das Bewusstsein für andere Erfahrungswelten und eine immanente Spiritualität wiedererwacht – eine Spiritualität, die sich zugleich der Vernunft stellt. Der Essay endet mit der grundlegenden Herausforderung, eine Außenperspektive auf die Welt einzunehmen in einer Zeit, in der vermeintlich alles miteinander vernetzt und durchdrungen scheint. Diese Welt ohne Außen oder Anderswo erzeugt ein Gefühl von Eingeschlossenheit und Resignation, aber auch die Chance auf neue Formen der Verbundenheit und der Hoffnung. Letztlich ist ‚The Reenchanted World‘ ein Aufruf, den Blick zu schärfen, hinszusehen und technologische wie natürliche Welten als dynamisch und miteinander verwobene Realität zu begreifen.