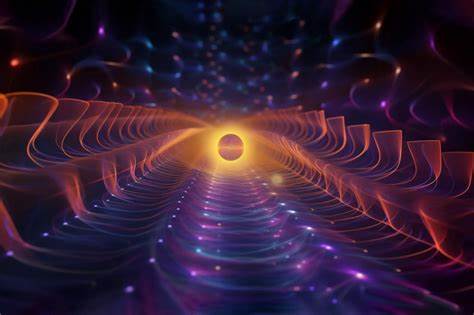

Die Entstehung von Planeten ist eines der faszinierendsten und komplexesten Phänomene im Universum. Ein internationales Forscherteam ist nun mit Hilfe des Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, kurz ALMA, in Chile, einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Zum ersten Mal konnten Astronomen die Formung von Planeten in jungen Sonnensystemen mit einer bisher unerreichten Klarheit und Detailgenauigkeit beobachten. Diese außergewöhnlichen Aufnahmen von 15 protoplanetaren Scheiben, den Staub- und Gasringen, aus denen sich Planeten formieren, eröffnen neue Perspektiven auf die Prozesse, die unser eigenes Sonnensystem vor Milliarden von Jahren durchlief. Die gewonnenen Daten sind nicht nur optisch beeindruckend, sie erlauben Wissenschaftlern auch, die komplexen physikalischen und chemischen Abläufe, die während der Akkretion junger Planeten stattfinden, besser zu verstehen.

Die Grundlage eines jeden Planeten sind protoplanetare Scheiben, zirkulierende Ringe aus Gas und Staub, die junge Sterne umgeben. Diese Scheiben sind im Wesentlichen Überreste des Materials, aus dem der Stern selbst geboren wurde. Während diese Drehbewegung um den zentralen Stern fortschreitet, beginnen sich einzelne Regionen zu verdichten und formen so die Keimzellen für zukünftige Planeten. Während manche Partikel in der Scheibe zu immer größeren Körpern verschmelzen, werden andere durch verschiedene Prozesse hinausgeschleudert und tragen zur Vielfalt der Materie im interstellaren Raum bei. Die direkte Beobachtung dieser Frühstadien der Planetenentstehung war bisher eine immense Herausforderung.

Die winzigen protoplanetaren Körper sind nur schwer zu identifizieren, da sie oft hinter dichtem Staub verborgen sind und ihre Präsenz sich nur indirekt durch geringe Störungen in der Scheibe erahnen lässt. Ein Ansatz des Forscherteams war daher innovativ: Statt die Planeten direkt zu beobachten, konzentrierten sie sich auf die Auswirkungen, welche diese Neugeborenen auf ihre Umgebung haben. Wie eine unsichtbare Präsenz hinter den sanften Wellen auf der Wasseroberfläche eines Teiches lassen sich junge Planeten oft nur durch die von ihnen verursachten Störungen im Gas erkennen. Der Einsatz hochentwickelter Techniken machte es möglich, Hintergrundrauschen zu minimieren und Beobachtungen aus verschiedenen Zeitpunkten präzise aufeinander abzustimmen. Daraus resultierten hochauflösende Spektral- und Bilddaten der Gasemissionen in den protoplanetaren Scheiben.

Diese Daten brachten nicht nur klare Bilder hervor, sondern zeigten zudem, wie die Beschaffenheit der Scheiben variiert – von faszinierenden spiralförmigen Mustern bis hin zu vulkanähnlichen Strukturen, die an abgeschnittene Kegel erinnern. Die Vielfalt in Form und Struktur spiegelt vermutlich unterschiedliche Entwicklungsstadien und physikalische Eigenschaften der jungen Planetensysteme wider. Die Untersuchung der 15 entdeckten protoplanetaren Scheiben, die sich in Entfernungen von wenigen hundert bis zu über tausend Lichtjahren zur Erde befinden, hat das bewährte Bild von der planetaren Akkretion erweitert. Hinter den beeindruckenden Bildern stehen 17 wissenschaftliche Publikationen, die detailliert die vielfältigen Prozesse beschreiben, die zu Bildung, Wachstum und Diversität von Planeten führen. Die Arbeit unterstreicht die Bedeutung der chemischen und physikalischen Bedingungen in den Scheiben und deren Einfluss auf das spätere Erscheinungsbild der entstandenen Planeten.

Richard Teague, Professor für Planetenwissenschaften am Massachusetts Institute of Technology, hebt in einer Zusammenfassung für The Astrophysical Journal Letters hervor, dass das Verständnis der physikalischen und chemischen Prozesse bei der Planetenbildung entscheidend ist, um die erstaunliche Vielfalt der bereits bekannten und später entdeckten Planetensysteme zu erklären. Jede protoplanetare Scheibe ist ein Mikrokosmos, in dem verschiedenste Abläufe ineinandergreifen: Gravitation, Magnetfelder, Turbulenzen und chemische Reaktionen formen das spätere System mit all seinen Besonderheiten. Die Bilder, die ALMA lieferte, zeigen nicht nur statische Objekte, sondern dynamische Ökosysteme, in denen Materie ständig in Bewegung ist und sich verändert. Die detaillierten Beobachtungen erfassen sowohl die makroskopische Struktur der Scheiben als auch die spektralen Veränderungen im emittierten Gas, was Hinweise auf komplexe Wechselwirkungen zwischen dem Protoplaneten und seiner Umgebung liefert. Solche Beobachtungen sind ein entscheidender Baustein, um theoretische Modelle der Planetenbildung zu verfeinern und die oft spekulativen Annahmen einer belegbaren Grundlage zuzuführen.

Neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen stellt die Methode des indirekten Sichtens von Planeten anhand ihrer Einflüsse auf ihre Umgebung eine bedeutende technologische Innovation dar. Durch die Kombination von mehreren Datensätzen, die zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen wurden, konnten die Astronomen verrauschte Signale eliminieren und selbst feinste Bewegungen erkennen. Dies macht die Suche nach neuen Planeten in protoplanetaren Scheiben noch effektiver und könnte zumindest teilweise die direkte, aufwendige Beobachtung entbehrlich machen. Der Fortschritt in der Beobachtungstechnologie bringt auch neue Fragen mit sich. Die Vielfalt der beobachteten Scheibenformen wirft die Frage auf, wie sich Variationen in der Materiezusammensetzung, im Magnetfeld oder in der Rotation auf die Entwicklung der Planeten auswirken.

Noch ist unklar, welche Faktoren letztlich darüber entscheiden, ob aus einer protoplanetaren Scheibe ein System mit erdähnlichen Planeten oder mit riesigen Gasriesen entsteht. Künftige Untersuchungen, die durch diese präzisen Beobachtungen inspiriert werden, könnten Antworten liefern und unser Verständnis von Planetengeburt und -entwicklung revolutionieren. Die Erforschung der planetaren Geburt erweitert damit nicht nur unseren Wissenshorizont über ferne Sterne und ihre Welten, sondern beeinflusst auch direkt das Verständnis unseres eigenen Ursprungs. Denn die Erde und der gesamte Kosmos sind Produkte dieser fundamentalen Prozesse, die vor Millionen und Milliarden Jahren in protoplanetaren Scheiben stattfanden. Die nun gewonnenen Einblicke fördern das Bewusstsein, wie zerbrechlich und einzigartig unsere eigene Heimat im Universum angesichts der vielfältigen Entwicklungen sein kann.

Zusammenfassend sind die neuesten ALMA-Bilder und die daraus hervorgegangenen Erkenntnisse ein Meilenstein in der Astronomie. Sie kombinieren modernste Technik mit kluger Methodik, um das Fenster zur Entstehung neuer Planeten weit zu öffnen. Die detailreichen Bilder und umfangreichen Studien veranschaulichen, wie dynamisch und abwechslungsreich die Planetenbildung verläuft. Zugleich befeuern sie die Hoffnung, künftig noch mehr über die Grundprozesse im Universum zu erfahren und vielleicht eines Tages neue Welten zu entdecken, die Leben beherbergen könnten. Die Fortschritte in der Erforschung der protoplanetaren Scheiben zeigen, dass die Wissenschaft auf dem besten Weg ist, die Geheimnisse der Planetenentstehung Stück für Stück zu lüften.

Indem wir die Entwicklung ferner Welten beobachten, erhalten wir zugleich immer tiefere Einblicke in unsere eigene kosmische Geschichte und die Bedingungen, die das Leben auf der Erde ermöglichten. Die Grenzen des Wissens verschieben sich, und mit ihnen wachsen die Möglichkeiten, das Universum als Ganzes besser zu verstehen.