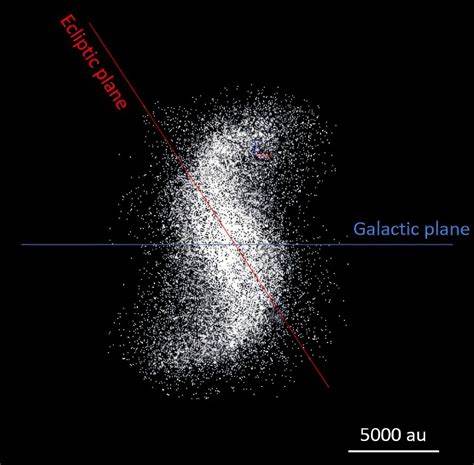

Die Oortsche Wolke ist vielen Astronomie-Enthusiasten als die abgelegene, kugelförmige Region am Rand unseres Sonnensystems bekannt, die als Quelle für langperiodische Kometen dient. Diese Wolke, die Carl Oort in den 1950er Jahren postulierte, erstreckt sich wohl über mehrere tausend astronomische Einheiten (AE) von der Sonne aus und gilt als Reservoir eisiger Körper, die in der Frühphase der Entstehung des Sonnensystems verblieben. Besonders interessant ist die sogenannte innere Oortsche Wolke, die den Bereich näher an der Sonne, ca. zwischen 2000 und 20.000 AE, umfasst und aufgrund ihrer Nähe durch Gravitationswechselwirkungen und andere kosmische Einflüsse geprägt ist.

Die jüngste Entdeckung einer Spiralstruktur innerhalb dieser inneren Oortschen Wolke wirft ein neues Licht auf die Dynamik und die Entstehungsgeschichte dieser faszinierenden Region. Die Vorstellung einer Spiralstruktur in einer bislang als mehr oder weniger gleichmäßig verteilte Wolke betrachteten Region ist revolutionär und fordert bisherige Modelle des äußeren Sonnensystems heraus. Spiralstrukturen sind in astronomischen Kontexten meist mit Galaxien oder protoplanetaren Scheiben assoziiert, wo sie als Resultat von Gravitationskräften, Rotationsbewegungen und Materiedichtevariationen entstehen. Ihre Existenz in der inneren Oortschen Wolke deutet darauf hin, dass auch hier komplexe dynamische Prozesse ablaufen, die bisher unbekannt waren. Wissenschaftler vermuten, dass die Spiralstruktur durch gravitative Wechselwirkungen ausgelöst wird, möglicherweise durch nahe Vorbeiflüge von Sternen oder durch die Einwirkung der galaktischen Gezeiten, die das äußere Sonnensystem durchdringen.

Diese Kräfte könnten zusammenspielen und langfristig dazu führen, dass sich die sonst scheinbar zufällig verteilten Objekte entlang spiraliger Bahnen anordnen. Dabei entsteht eine Art gewundener Strom von Kometen und Kleinobjekten, der sowohl Aufschluss über die Geschichte unseres Sonnensystems als auch über seine zukünftige Entwicklung geben könnte. Durch detaillierte Simulationen und Beobachtungen, etwa mittels spezialisierter Teleskope und des kommenden Vera-Rubin-Observatoriums, erwarten Astronomen Daten, die die Existenz und Beschaffenheit dieser Spiralstruktur näher beschreiben werden. Besonders spannend ist dabei die Frage, wie diese Spiralstruktur mit der Umlaufbahn von Sedna und anderen transneptunischen Objekten zusammenhängt, die ungewöhnlich weit entfernt und elliptisch um die Sonne kreisen. Manche Hypothesen setzen einen Zusammenhang zwischen der Spiralstruktur und einem möglichen neunten Planeten an der Peripherie unseres Sonnensystems in Beziehung.

Dieser hypothetische Planet könnte durch seine Masse und Gravitationskraft zur Formung der Spiralstruktur beitragen oder gar deren Ursache sein. Solche Überlegungen sind noch spekulativ, doch sie zeigen, wie sehr die Entdeckung einer Spiralstruktur im äußeren Sonnensystem bestehende Modelle in Frage stellt und neue Forschungsfragen eröffnet. Auch aus Sicht der Kometenforschung ist die Spiralstruktur von herausragender Bedeutung. Die inneren Bereiche der Oortschen Wolke gelten als Ursprung vieler langperiodischer Kometen, die mit sehr exzentrischen Bahnparametern ins innere Sonnensystem wandern und dort spektakuläre Schweife entwickeln. Ein Verständnis darüber, wie sich diese Objekte in der Spiralstruktur bewegen, wie sie herausgelöst werden und welche Bahnen sie dabei annehmen, ist für die präzise Vorhersage von Kometenbesuchen unerlässlich.

Weiterhin könnte die Spiralstruktur auch erklären, warum manche Kometen bestimmte orbitalen Muster zeigen oder häufig aus bestimmten Richtungen kommen. Die Aufklärung der Spiralstruktur im Zusammenhang mit dem galaktischen Umfeld verdeutlicht zudem den Einfluss, den unsere Milchstraße auf das Sonnensystem ausübt. Die galaktische Gezeitenkraft, die durch das gravitative Feld der Milchstraße entsteht, wirkt auf die Oortsche Wolke ein und kann deren innere Dynamik entscheidend beeinflussen. So werden insbesondere die äußeren Objekte beschleunigt oder gestört, was langfristig zur Herauslösung von Kometen ins innere Sonnensystem führt. Dass hierbei möglicherweise auch Spiralstrukturen entstehen, zeigt die enge Verknüpfung zwischen lokalen und galaktischen Kräften.

Die wissenschaftliche Erforschung der inneren Oortschen Wolke und ihrer Spiralstruktur steht noch am Anfang, denn direkte Beobachtungen sind wegen der enormen Entfernung und der kleinen Größe der Objekte kaum möglich. Dennoch liefert die Analyse von Kometenbahnen, die detaillierte Modellierung der Gravitationseinflüsse sowie indirekte Beobachtungen immer neue Hinweise. In den kommenden Jahren dürften weitere entdeckte transneptunische Objekte und mögliche neue Himmelskörper das Bild der Oortschen Wolke präzisieren und die Rolle der Spiralstruktur klarer herausarbeiten. Die Beherrschung dieser Daten hat auch praktische Bedeutung, da das Verständnis der Oortschen Wolke und ihrer Dynamik helfen kann, potenzielle Kometen-Bedrohungen für die Erde besser einzuschätzen. Langperiodische Kometen können plötzlich und unerwartet ins innere Sonnensystem eintreten.

Eine Spiralstruktur, die ihre Bahnen beeinflusst, könnte langfristig sichere Vorhersagen erleichtern und somit Teil von planetarischer Verteidigungsstrategien werden. Die Erforschung der Spiralstruktur ist auch ein Beispiel dafür, wie moderne astronomische Technologien und Datenanalyse neue Sichtweisen auf unser Sonnensystem ermöglichen. Das Zusammenspiel von Beobachtungen, Simulationen und theoretischer Physik schafft die Grundlage, um verborgene Strukturen zu entdecken und unsere kosmische Heimat besser zu verstehen. So zeigt die innere Oortsche Wolke als vermeintlich abgeschiedene Region heute klar ihre lebendige Natur und dynamische Komplexität. Insgesamt steht mit der Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke ein bedeutender Schritt in der Erforschung der äußeren Grenzen unseres Sonnensystems bevor.

Diese überraschende Entwicklung fordert die Wissenschaft heraus, bisherige Annahmen zu überdenken und neue physikalische Modelle zu erarbeiten. Gleichzeitig öffnet sich ein faszinierender Blick in die Geschichte der Planetenentstehung, die Wechselwirkungen zwischen galaktischen und solaren Kräften und die Dynamik icyer Kleinobjekte. Während die Forschung weiter voranschreitet, bleibt die innere Oortsche Wolke ein faszinierendes und geheimnisvolles Terrain, das ein tiefgreifendes Wissen über unser Sonnensystem und seine Stellung in der Milchstraße bereithält.