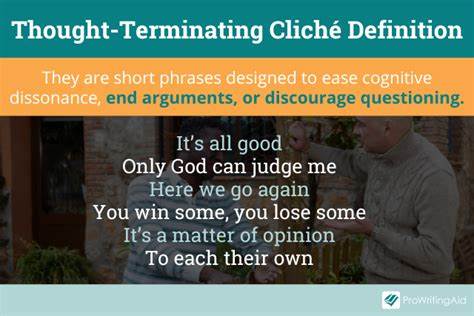

Im Alltag begegnen wir immer wieder Ausdrücken, die Diskussionen scheinbar im Keim ersticken und kritisches Nachdenken verhindern. Diese sogenannten gedankenbeendenden Klischees, als Thought Terminating Clichés bekannt, sind oft alltägliche Phrasen, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen, jedoch eine enorme Wirkung auf den Verlauf von Gesprächen und Debatten haben können. Ursprünglich als Begriff von Robert Jay Lifton in seinem Werk „Thought Reform and the Psychology of Totalism“ geprägt, beschreibt dieses Phänomen sprachliche Formeln, die jegliche weitere Argumentation stoppen sollen, indem sie komplexe Sachverhalte auf einfache, eingängige Floskeln reduzieren. Dabei lassen sie keine Möglichkeit zu einer vertieften Auseinandersetzung, da sie eine Diskussion vorzeitig beenden wollen. Die Verwendung dieser Klischees reicht weit über bestimmte Kontexte hinaus und ist in politischen, sozialen, religiösen und sogar fiktionalen Diskursen nachweisbar, was ihre Bedeutung und den Einfluss auf unser Denken unterstreicht.

Gedankenbeendende Klischees funktionieren meist als rhetorische Abkürzungen, die keine tatsächlichen Antworten oder Erklärungen liefern, sondern eine Debatte mit einem scheinbar abschließenden Satz beenden. Solche Phrasen werden oft benutzt, um kognitive Dissonanz zu mindern oder störende Fragen abzublocken, was die Konfrontation mit komplizierten oder unangenehmen Themen vermeidet. Beispielsweise kann eine Bemerkung wie „Es ist, wie es ist“ signalisieren, dass es keinen Sinn macht, weiter zu diskutieren, weil die Situation angeblich unveränderlich sei. Dies entzieht jedem weiteren Argument den Boden und erschwert es dem Gegenüber, eine tiefergehende Analyse vorzunehmen oder Widerspruch zu äußern. Die Wirkung dieser Klischees ist gefährlich, weil sie als vermeintliche Weisheiten oft unkritisch übernommen werden.

Auch wenn sie zunächst beruhigend wirken können, indem sie Stress oder Konflikte minimieren, fördern sie langfristig Oberflächlichkeit und Denkvermeidung. In gesellschaftlichen Diskursen kann dies weitreichende Folgen haben, etwa wenn politische Diskussionen über komplexe Themen mit einfachen Phrasen wie „So ist das halt“ beendet werden. Dadurch werden kritische Auseinandersetzungen erschwert, wichtige Themen verflacht und Pluralität wird unterdrückt. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Verwendung solcher Klischees bewusst zu hinterfragen und gegen sie anzukämpfen. Im politischen Kontext zeigen sich Gedankenblocker häufig als Mittel zur Machterhaltung und zur Unterdrückung von Dissens.

Autoritäre Regime, so Lifton in seiner Analyse, verwenden diese sprachlichen Werkzeuge bewusst, um die Bevölkerung von kritischer Reflexion abzuhalten und die eigene Ideologie zu festigen. So wurden in totalitären Staaten immer wieder Phrasen geprägt, die komplexe politische Thematiken simplifizierten und jegliche Kritik als „Lügen des Feindes“ oder als „Schädlinge der Nation“ denunzierten. Durch die ständige Wiederholung solcher Formeln entsteht eine Sprache der Vereinfachung und Manipulation, welche die Menschen in ihrer Gedankenfreiheit einschränkt und den Weg zu eigenständiger Meinungsbildung versperrt. Im religiösen Bereich begegnen wir ebenso häufig solchen Klischees als Mittel zur Aufrechterhaltung von Glaubensdogmen und zur Abwehr kritischer Fragen. Wiederholte Formeln oder Gebete, die dazu dienen, als „unrein“ angesehene Gedanken abzuwehren, oder Konstruktionen wie „Gottes Plan ist unergründlich“ verhindern eine vertiefte Auseinandersetzung mit theologischen oder moralischen Fragestellungen.

Während solche Phrasen den Gläubigen Halt bieten können, schließen sie gleichzeitig den Raum für Zweifel und intellektuellen Diskurs. Kritiker religiöser Institutionen weisen darauf hin, dass diese Praktiken nicht selten zu einer Art gedanklicher Abschottung führen, die Veränderungen oder neue Interpretationen erschwert. Auch in der Popkultur und in fiktionalen Werken lässt sich der Einsatz dieser Klischees beobachten. In George Orwells „1984“ etwa illustrieren die Konzepte der von der Regierung kontrollierten Sprache und Denkverbote, wie gedankenbeendende Phrasen genutzt werden können, um die Bevölkerung zu kontrollieren und freies Denken zu unterbinden. Ebenso zeigt Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“, wie vereinfachte Slogans und Phrasen die Menschen in oberflächlicher Zufriedenheit festhalten und von realen Problemen ablenken.

Diese literarischen Beispiele verdeutlichen, dass sprachliche Beschränkungen und die Reduktion komplexer Gedanken auf einfache Formeln eine Gefährdung für freie Meinungsbildung und demokratische Diskurse darstellen können. Auf der individuellen Ebene sind Gedankenblocker in Diskussionen mit Freunden, Kollegen oder Familienmitgliedern oftmals irritierend und frustrierend. Wenn jemand auf eine berechtigte Kritik oder einen Konflikt mit einer Floskel wie „Lass uns einfach drüber reden“ oder „Wir sind doch alle nur Menschen“ reagiert, kann dies bedeuten, dass tatsächliche Probleme nicht angesprochen oder gelöst werden wollen. Solche Aussagen können ungewollt eine Atmosphäre schaffen, in der eine offene und ehrliche Kommunikation erschwert wird. Sich dessen bewusst zu sein, ist der erste Schritt zu einer respektvollen und konstruktiven Gesprächskultur.

Wichtig ist es, den Unterschied zwischen hilfreichen kurzen Antworten und gedankenbeendenden Klischees zu erkennen. Nicht jede kurze oder vereinfachende Aussage ist automatisch ein Blocker. Wenn eine solche Phrase durch Belege, Argumente oder eine dialogische Haltung ergänzt wird, kann sie zum Verständnis beitragen oder einen Gesprächsthema sinnvoll abschließen. Problematisch wird es erst, wenn solche Phrasen eingesetzt werden, um unangenehme Wahrheiten zu umgehen, Verantwortung abzulehnen oder kritische Fragen zu unterdrücken. Um die Auswirkungen von gedankenbeendenden Klischees zu minimieren, sind Achtsamkeit und kritisches Denken entscheidend.

In Diskursen sollte man sich bewusst machen, wann eine Diskussion abgewürgt wird und stattdessen das Gespräch öffnen, um Hintergründe zu ergründen und alternative Perspektiven einzubeziehen. Dies gelingt durch gezieltes Nachfragen, das Vermeiden von Reaktionsmustern und das Anbieten von differenzierten Argumenten. Insbesondere in politischen und gesellschaftlichen Debatten ist es wichtig, sich nicht mit einfachen Klischees zufriedenzugeben, sondern sich der Komplexität der Themen gerecht zu werden. Seit der Digitalisierung und der Verbreitung von sozialen Medien gewinnen gedankenbeendende Phrasen eine neue Bedeutung. In schnellen, oft emotional aufgeladenen Online-Diskussionen werden solche Klischees massenhaft benutzt, um Debatten abzuwürgen oder Gegner zu diskreditieren.

Dies kann zur weiteren Polarisierung führen und einen konstruktiven Austausch erschweren. Auch deshalb ist es heute wichtiger denn je, die Dynamik solcher sprachlichen Mittel zu verstehen und verantwortungsvoll mit Sprache umzugehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gedankenbeendende Klischees ein zweischneidiges Schwert sind. Sie können Konflikte entschärfen und kurzfristig Ruhe schaffen, gleichzeitig bergen sie die Gefahr, kritisches Denken und offene Kommunikation zu blockieren. Ein reflektierter Umgang mit solchen Phrasen, gepaart mit der Bereitschaft zur vertieften Auseinandersetzung, ist essenziell, um die demokratischen Prinzipien von Meinungsvielfalt und Dialog zu bewahren.

Die Fähigkeit, solche sprachlichen Barrieren zu erkennen und zu überwinden, trägt maßgeblich zur Stärkung von zwischenmenschlichem Verständnis und zu einer gesunden Diskussionskultur bei.