Der Klimawandel zählt zu den drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren und Starkniederschläge nehmen weltweit zu und verursachen enorme Schäden für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Doch während die Auswirkungen den Globus betreffen, gibt es eine erhebliche Ungleichheit bei der Verantwortung für den Ausstoß von Treibhausgasen (THG). Insbesondere wohlhabende Bevölkerungsgruppen tragen einen überproportional großen Anteil zu den Emissionen bei und beeinflussen dadurch zunehmend die Intensität und Häufigkeit von Klimaextremen. Diese Erkenntnis wirft wichtige Fragen hinsichtlich der Klimagerechtigkeit, der politischen Verantwortung und der zukünftigen Ausgestaltung von Klimaschutzmaßnahmen auf.

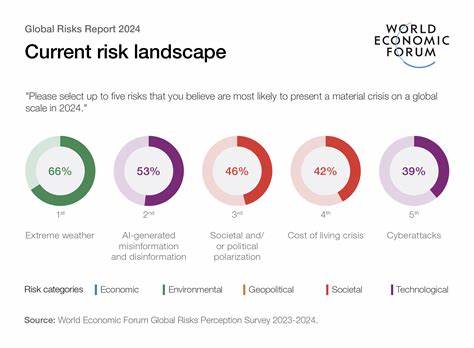

Verschiedene Studien und Analysen haben gezeigt, dass das oberste Zehntel der Einkommens- und Vermögensverteilung maßgeblich für einen großen Teil der globalen THG-Emissionen verantwortlich ist. Betrachtet man die Zeitspanne von 1990 bis 2020, so entfallen etwa zwei Drittel der global erwärmenden Emissionen auf das reichste zehn Prozent der Weltbevölkerung. Noch deutlicher wird das Bild, wenn man die oberen ein und 0,1 Prozent in den Blick nimmt: Diese Gruppen sind mit Faktor 20 beziehungsweise 76 über dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Emissionsbeitrag im globalen Mittel und schlagen damit ganz wesentlich auf die Bilanz der Klimaerwärmung durch. Die enorme Diskrepanz zeigt, wie massgeblich der individuelle Konsum und insbesondere kapitalgebundene Investitionen der Superreichen zur Erhitzung unseres Planeten beitragen. Der Zusammenhang zwischen Reichtum und emissionsintensivem Verhalten ist dabei kein Zufall.

Wohlhabende Haushalte konsumieren oft ressourcenintensive Produkte und Dienstleistungen, reisen häufiger mit Flugzeugen, besitzen größere Immobilien und Fahrzeuge mit höherem Energieverbrauch. Außerdem haben sie direkten oder indirekten Einfluss durch Investitionen in Unternehmen, die oft hohe Emissionen verursachen. Überraschenderweise sind gerade die Investitionen jener Spitzelemente der Einkommensverteilung ein Schlüsselfaktor, der nicht nur den Konsum, sondern auch die Produktionsweisen formt und so den Klimawandel weiter antreibt. Die Auswirkungen dieses emissionsungleichen Verhaltens sind jedoch global und transnational – nicht selten trifft die durch reiche Konsumenten verursachte Erwärmung Menschen in weniger wohlhabenden, oft ohnehin schon verletzlichen Regionen der Welt. Beispielsweise haben die Emissionen der reichsten zehn Prozent der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten und China zu einer bis zu dreifachen Zunahme extremer Hitzemonate in sensiblen Gebieten wie dem Amazonasgebiet geführt.

Solche Regionen sind nicht nur wegen ihrer ökologischen Bedeutung kritisch – Regenwälder wie im Amazonas binden große Mengen CO2 und sind Lebensraum für unermessliche Biodiversität – sondern auch wegen ihrer Anfälligkeit: Sie verfügen oft nicht über die finanziellen Mittel, um sich angemessen an die zunehmenden Extrembedingungen anzupassen oder Verluste zu kompensieren. Das macht die Klimakrise auch zu einer sozialen Krise, bei der bestehende Ungleichheiten verschärft werden. Neben Hitzewellen sind meteorologische Dürren ein weiteres gravierendes Problem, das durch die Emissionen der reichen Bevölkerungsgruppen intensiviert wird. In der Amazonasregion hat sich die Häufigkeit solcher Trockenperioden beispielsweise verdreifacht. Dürren beeinträchtigen nicht nur die Landwirtschaft und die Wasserverfügbarkeit, sondern bedrohen das gesamte ökologische Gleichgewicht.

Die Schäden an Kohlenstoffspeichern in den Wäldern haben zudem Rückkopplungseffekte für das globale Klimasystem. Die Kluft zwischen Verursachern und Betroffenen unterstreicht die dringende Notwendigkeit, Klimapolitik nicht nur global, sondern auch mit Fokus auf soziale Gerechtigkeit zu gestalten. Ein Schlüssel hierzu liegt im besseren Verständnis der Quellen und Verursacher von Treibhausgasemissionen. Bisher lag der Fokus häufig auf Länderemissionen oder spezifischen Sektoren. Die zunehmend detaillierte Zuordnung auf der Ebene von Einkommensgruppen, Verbrauch und Investitionen eröffnet nun neue Perspektiven für gezielte Maßnahmen.

Denn die Emissionsverantwortung ist keineswegs linear mit der Bevölkerungsgröße oder dem Einkommen verknüpft. Vielmehr tragen die Spitzen der Wohlstandspyramide aufgrund ihres Lebensstils und ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten oft ein Vielfaches des Durchschnitts zu Emissionen bei. Diese sogenannten Klimagerechtigkeitsfaktoren erlauben es zu ermitteln, wie stark bestimmte Gruppen über- oder unterdurchschnittlich zum Klimawandel beitragen. Für die Top 1% liegt dieser Faktor bei etwa 20, für die Top 0,1% sogar bei annähernd 80 Mal so hoch. Dieses Wissen kann aber nicht nur als Grundlage für Diskussionen über Verantwortlichkeiten dienen, sondern auch praktische Richtungen für politische Instrumente vorgeben.

Maßnahmen wie progressive Umweltsteuern, Vermögensabgaben oder Regulierungen von Investitionen könnten dazu beitragen, die Emissionen der vermögenden Elite zu begrenzen oder finanziell stärker für Schäden und Anpassungen aufkommen zu lassen. Dabei ist wichtig anzuerkennen, dass finanzielles Vermögen oft international verwoben ist und entsprechende Regeln und Kooperationen zwischen Staaten erfordert. Darüber hinaus zeigen die Analysen, dass neben Kohlendioxid auch andere Treibhausgase wie Methan eine wichtige Rolle spielen. Die Emissionen aus der Viehwirtschaft, fossilen Brennstoffen oder Deponien tragen maßgeblich kurzfristig zur Erwärmung und zur Verstärkung bestimmter Extremereignisse bei. Reichere Gruppen sind häufig auch für höhere Methan-Emissionen durch ihre Lebensgewohnheiten verantwortlich – schon deshalb sollten diese Gase in Klimapolitik und -narrativen stärker berücksichtigt werden.

Die Ungleichheit bei den Emissionen und den Klimarisiken ist aber nicht nur eine Frage globaler Gerechtigkeit, sondern beeinflusst auch die gesellschaftliche Akzeptanz und Unterstützung für Klimaschutz. Es kann das Vertrauen in politische Institutionen fördern, wenn Verantwortlichkeiten klar adressiert und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Gleichzeitig wird betont, dass eine alleinige Schuldzuschreibung an einzelne Gruppen zu kompliziert ist, da Faktoren wie Produktion, Handel und Konsummuster verflochten sind. Eine wichtige Erkenntnis ist zudem, dass Extremsituationen wie Hitzewellen nicht nur Einzelereignisse sind, sondern mit zunehmender Erwärmung häufiger und intensiver auftreten. Das bedeutet, dass die bereits eingetretenen und modellierten Beiträge der wohlhabenden Gruppe an den Klimaextremen den Weg für gravierende Folgen in den kommenden Jahrzehnten ebnen.

Veränderungen in Temperaturspitzen führen nicht nur zu gesundheitlichen Problemen, sondern setzen auch Ökosysteme und Infrastrukturen unter enormen Stress. Klimaanpassung ist daher ein zweiter überlebenswichtiger Baustein in der Debatte. Gerade ärmere Länder oder diejenigen Regionen, die durch die Emissionen wohlhabender Gruppen geprägt werden, verfügen oft nicht über die Kapazitäten, sich ausreichend gegen Hitze, Dürre oder Überschwemmungen zu schützen. Die daraus resultierenden sozialen Kosten einschließlich Migration, Konflikte und wirtschaftlichen Einbußen sind enorm und zeigen, dass Klimagerechtigkeit nicht an den Landesgrenzen Halt machen darf. Die wissenschaftlichen Methoden zur Zuordnung dieser Emissionen und der damit verbundenen Auswirkungen auf Extreme haben sich in den letzten Jahren stark verbessert.

Ein Beispiel ist die Verwendung von sogenannten Emulationsmodellen, die es ermöglichen, komplexe Klimadaten und Szenarien effizient zu berechnen und so aufzuzeigen, wie spezifische Emissionsgruppen das Temperaturniveau und das Auftreten von Extremereignissen beeinflussen. Diese Modelle erlauben differenzierte Blicke auf Regionen, Zeiträume und Emittentengruppen und bilden eine wichtige Grundlage für evidenzbasierte politische Entscheidungen. Abschließend lässt sich festhalten, dass der Klimawandel nicht nur eine Umweltfrage, sondern auch ein Spiegelbild sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheiten ist. Wohlhabende Bevölkerungsteile tragen aufgrund ihres Konsumverhaltens und ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten maßgeblich zu den Ursachen von Klimaextremen bei, während viele der ärmsten Menschen am stärksten von den Folgen betroffen sind. Die Herausforderung besteht darin, diese komplexen Zusammenhänge in faire und wirksame politische Strategien zu übersetzen und so den Weg zu einer nachhaltigeren und gerechteren Zukunft zu ebnen.

Die Reduktion von Emissionen in den oberen Einkommensschichten, eine gerechtere Verteilung von Klimarisiken und -kosten sowie internationale Zusammenarbeit sind dabei unverzichtbare Elemente. Denn nur durch umfassende Maßnahmen, die Emissionen, Gerechtigkeit und Anpassung vereinen, lässt sich der globale Klimawandel wirksam bekämpfen.