Die Baubranche steht vor gewaltigen Herausforderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Insbesondere die Herstellung von Beton, dem zentralen Baustoff der modernen Bauweise, verursacht weltweit enorme CO2-Emissionen und trägt maßgeblich zum Klimawandel bei. Die Umstellung auf alternativ nachhaltige Materialien ist daher dringend notwendig. Bio-Beton, basierend auf mikrobiell induzierter Calciumcarbonat-Ausscheidung, stellt einen vielversprechenden Lösungsansatz dar. Er bietet nicht nur eine Reduktion der CO2-Bilanz, sondern auch neue Möglichkeiten in der Herstellung tragfähiger Bauelemente.

Diese Technologien gewinnen zunehmend an Bedeutung und könnten die Bauindustrie revolutionieren. Herstellung von Bio-Beton beruht auf der Fähigkeit bestimmter Mikroorganismen, Calciumcarbonat – ein natürlicher, mineralischer Bindemittelstoff – biologisch zu erzeugen. Dabei wird das Verfahren der mikrobiell induzierten Calciumcarbonat-Fällung (MICP) angewendet. Mikroorganismen, speziell ureaseaktive Bakterien wie Sporosarcina pasteurii, hydrolysieren Harnstoff und katalysieren so die Bildung von Calciumcarbonat-Kristallen. Diese Kristalle wirken als Bindemittel, das die Zuschlagstoffe im Gemisch verfestigt.

Das Besondere dabei ist, dass im Gegensatz zu herkömmlichem Portlandzement keine hohen Temperaturen oder energieintensiven Prozesse nötig sind, um den Bindemittelstoff herzustellen. Stattdessen erfolgt die hart werdende Bindung durch biologische Aktivitäten. Die konventionelle Zementherstellung verursacht erhebliche Prozessemissionen, vor allem durch die Kalzinierung von Kalkstein, aus der Kohlendioxid freigesetzt wird. Obwohl erneuerbare Energiequellen die durch Brennvorgänge verursachten Emissionen reduzieren können, sind die thermischen Prozess-CO2-Emissionen unvermeidlich, wenn herkömmliche Zemente verwendet werden. Bio-Beton kann diese Emissionen umgehen, da sein Bindemittel in Form von Calciumcarbonat biogen erzeugt wird und dabei Kohlenstoff in stabiler Form bindet.

Ein wesentlicher Entwicklungsstau beim Bio-Beton bestand lange Zeit darin, die mechanischen Eigenschaften zu verbessern, vor allem die Druckfestigkeit auf Werte zu heben, die mit traditionellen Baustoffen vergleichbar sind. Zudem war es eine Herausforderung, das Biomineralisationsverfahren ausreichend tief und homogen über die Länge der Bauteile zu gewährleisten. Modernste Forschung hat jedoch Methoden entwickelt, mit denen diese Hürden erfolgreich überwunden werden können. Eine Schlüsselinnovation ist der Einsatz von ureaseaktivem Calciumcarbonatpulver (UACP) anstelle von lebenden Bakterienzellen. Dieses Pulver beinhaltet bakterielle Enzyme, die noch aktiv sind, jedoch stabil in Calciumcarbonat-Matrix eingebettet sind.

Das Ergebnis sind verbesserte und reproduzierbare Biomineralisationsprozesse, weil die urease-Aktivität über einen längeren Zeitraum erhalten bleibt und weniger Bakterien ausgespült werden. Das UACP erlaubt zudem eine exakte Dosierung und optimiert den Biomineralisationsablauf. Wichtig ist auch die Optimierung der Zuschlagstoff-Körnungszusammensetzung. Durch die Anwendung eines abgestuften Kornminerals mit sorgfältig ermittelter Korngrößenverteilung konnte die Packungsdichte erhöht werden. Dadurch entsteht ein Gemisch, in dem die Porosität reduziert wird und mehr Calciumcarbonat gebildet und eingelagert werden kann, was sich positiv auf die Festigkeit auswirkt.

Studien zeigen, dass die Steigerung der Zuschlagstoffdichte ein Schlüsselfaktor für die maximale Druckfestigkeit bei Bio-Beton ist. Die Optimierung erfolgt unter Zuhilfenahme computergestützter Modelle, wie dem modifizierten Andreassen-Modell, das die optimale Kombination der Korngrößen bestimmt. Ein weiterer Fortschritt ist die Entwicklung eines automatisierten, druckgesteuerten Injektionssystems, das die Zementationslösung aus Urea und Calciumsalzen im Intervall in das kompakte Bio-Beton-Gemisch fördert. Die sogenannte „Stop-Flow“-Technik ermöglicht ein kontrolliertes Einbringen der Lösung, das einerseits die Bildung von Verstopfungen im Porensystem verhindert und andererseits für eine gleichmäßige Verteilung der Biomineralisation sorgt. Diese Methode bewirkt, dass die bindenden Calciumcarbonat-Kristalle auch in tiefergelegenen Bereichen ausfallen und somit eine ausreichend tiefe und homogene Verfestigung des Bauteils gewährleistet wird.

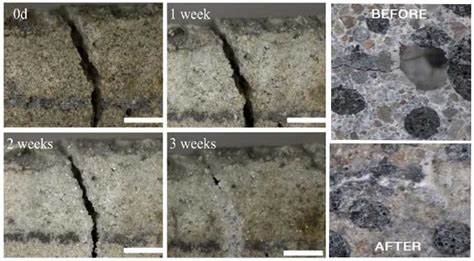

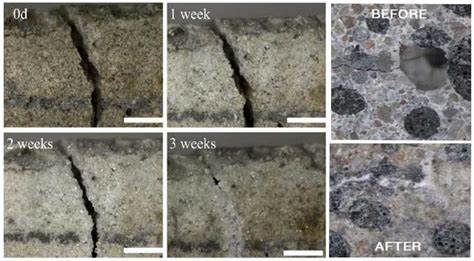

Dank dieser kombinierten Strategien konnten Forscher Bio-Beton herstellen, der eine Druckfestigkeit von bis zu 52,5 Megapascal bei einer Bauteiltiefe von 140 Millimetern aufzeigt. Dieser Wert ist bemerkenswert und lässt Bio-Beton in der Leistung mit herkömmlichen Portlandzementbeton vergleichbar werden, der oft als Maßstab für tragfähige Bauelemente dient. Damit eröffnen sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten, insbesondere im Bereich vorgefertigter Tragwerke, in denen standardisierte Produkte mit hoher Qualität und Leistung benötigt werden. Die mechanischen Eigenschaften des Bio-Betons wurden zudem durch Ultraschallmessungen überprüft. Dabei bestätigte sich, dass homogene Bereiche mit hoher Festigkeit auch eine hohe Dichte des Materials aufweisen.

Die Rasterelektronenmikroskopie zeigt, dass sich Calciumcarbonat gleichmäßig als dünne Schicht an den Sandkörnern anlegt, was die Verfestigung der Zuschlagstoffe unterstützt. Dieses kristalline Bindemittel zeigt eine ähnliche Struktur wie natürliche Kalksteinformationen und ist für das hohe Festigkeitsniveau mitverantwortlich. Trotz der großen Fortschritte existieren noch Herausforderungen, sowohl technisch als auch ökologisch. Die Produktion von Urea, das als wesentlicher Rohstoff für den Biomineralisationsprozess benötigt wird, ist energieintensiv. Alternativen wie die Nutzung von Urin als natürliche Quelle für Harnstoff werden derzeit erforscht und könnten den CO2-Fußabdruck weiter reduzieren.

Auch der Umgang mit Nebenprodukten wie Ammonium und Chlorid in den Abwässern des Prozesses erfordert innovative Recycling- und Aufbereitungstechnologien, um Umweltbelastungen zu vermeiden. Des Weiteren besteht die Notwendigkeit, Bio-Beton bei größeren Bauteilen und in realen Bauprojekten zu testen und zu standardisieren. Die Materialhomogenität, Langzeitbeständigkeit und die Integration von Bewehrungen, beispielsweise korrosionsresistente Fasern, müssen wissenschaftlich weiter erforscht werden. Zudem sollte die Herstellungsprozesse für den industriellen Maßstab optimiert werden, um den wirtschaftlichen Einsatz zu ermöglichen. Die Potenziale für eine breite Anwendung von Bio-Beton sind jedoch enorm.

Er leistet einen maßgeblichen Beitrag zur Dekarbonisierung des Bauwesens und bietet die Möglichkeit, Baustoffe im Sinne der Kreislaufwirtschaft nachhaltig und ressourcenschonend zu produzieren. Vor allem in der Vorfertigung von Bauelementen könnte der Einsatz von hochfestem Bio-Beton die Umweltauswirkungen von Gebäuden erheblich reduzieren und innovative, nachhaltige Bauweisen ermöglichen. In Zukunft kann Bio-Beton durch gezielte Weiterentwicklungen in der Zusammensetzung, Kompaktierung und Biomineralisationssteuerung noch leistungsfähiger und wirtschaftlicher werden. Die Integration von technischen Lösungen zur besseren Steuerung des Flusses der Zementationslösung und der gleichmäßigen Verteilung der Biomineralisation in allen Raumbereichen wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Ebenso eröffnen neue Forschungsansätze zur Kombination von Bio-Beton mit anderen biologisch basierten Baustoffen spannende Perspektiven.

Die Kombination von Biotechnologie, Materialwissenschaft und Bauingenieurwesen bildet die Grundlage für eine nachhaltige Revolution im Baustoffsektor. Bio-Beton zeigt eindrucksvoll, wie innovative Naturprozesse genutzt werden können, um neue ökologische und leistungsstarke Baumaterialien zu schaffen. Damit wird nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Bauindustrie für die Zukunft gestärkt. Die Akzeptanz und der breite Einsatz von Bio-Beton könnten durch Aufklärung, Standardisierung und Incentives für nachhaltige Baustoffe gefördert werden. Gleichzeitig müssen ökologische Bewertungssysteme verbessert und Lebenszyklusanalyse zur Entscheidungsgrundlage gemacht werden, um die tatsächlichen Vorteile gegenüber konventionellen Betonen transparent darzustellen.

Zusammenfassend bietet hochfester Bio-Beton eine zukunftsträchtige Alternative, die hocheffiziente mechanische Eigenschaften mit ökologischer Nachhaltigkeit vereint. Die Fortschritte in der Optimierung der Mischungen, der Biomineralisationstechniken und des Anwendungsdesigns sind ermutigend und signalisieren, dass dieser Baustoff bald in der Praxis eingesetzt werden kann. So wird nachhaltiges Bauen zu einem greifbaren Ziel und ein entscheidender Schritt in Richtung klimafreundlicher Infrastruktur realisiert.