Die Bauindustrie steht vor der großen Herausforderung, ihre Umweltbelastung deutlich zu reduzieren und nachhaltige Alternativen zu herkömmlichen Baustoffen zu entwickeln. Insbesondere Betonproduktion verursacht enorme CO2-Emissionen, die einem signifikanten Anteil an den globalen Treibhausgasen entsprechen. Auf diesem Hintergrund gewinnt Bio-Beton verstärkt an Aufmerksamkeit – ein neuartiger Baustoff, der durch mikrobiell induzierte Calciumcarbonat-Fällung (MICP) hergestellt wird und dabei hohe mechanische Festigkeit mit einer weitgehend CO2-neutralen Produktion verbindet. Der Prozess der MICP nutzt spezielle ureaseaktive Bakterien, die durch den Abbau von Harnstoff Calciumcarbonat als Bindemittel ausfällen. Dabei wird Kohlendioxid in stabiler Karbonatform gebunden, wodurch Bio-Beton nicht nur emissionsarm ist, sondern sogar CO2-sequestrierend wirkt.

Dieses Verfahren bietet ein nachhaltiges und innovatives Konzept, das die Abhängigkeit von herkömmlichem Portlandzement erheblich reduzieren kann. Eine der bisher größten Herausforderungen bestand darin, Bio-Beton mit einer Druckfestigkeit zu erzeugen, die mit üblichem Beton konkurrenzfähig ist, während zugleich ausreichend große Bauteildicken erreicht werden. Die jüngsten Forschungen zeigen, dass eine Kombination aus der Verwendung von ureaseaktivem Calciumcarbonat-Pulver (UACP) anstelle freier bakterielle Zellen, die Optimierung der Korngrößenverteilung und eine automatisierte Druckinjektionsmethode bedeutende Fortschritte ermöglicht. Die Optimierung der Korngemisches spielt eine entscheidende Rolle für die Materialfestigkeit. Durch Maximierung der Packungsdichte der Sandaggregate verringert sich die Porosität, wodurch sich die entstandenen Calciumcarbonat-Brücken zwischen den Körnern effektiver ausbilden können.

Dies verbessert die mechanische Stabilität deutlich, da die Schwachstellen in Form von Hohlräumen minimiert werden. Ein weiterer wesentlicher Vorteil des Einsatzes von UACP ist die höhere Retention und Aktivität des ureaseaktiven Materials während des Biomineralisationsprozesses. Im Vergleich zu suspensierten Bakterien ermöglicht eingefrorenes und gefriergetrocknetes UACP eine langzeitstabile und gleichmäßige Bindemittelbildung in der Matrix. Dies trägt dazu bei, dass die eingespritzte Lösung besser verteilt wird und die Ausbildung von ungleichmäßigen Zementationsprofilen verhindert wird. Der Einsatz eines automatisierten Stop-Flow-Druckinjektionssystems erlaubt es, die Zufuhr der Zementationslösung präzise zu kontrollieren.

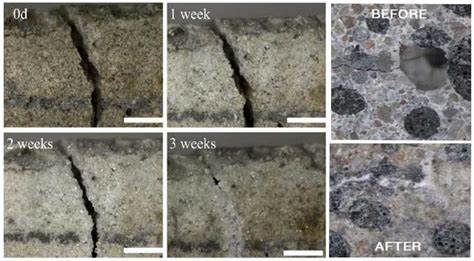

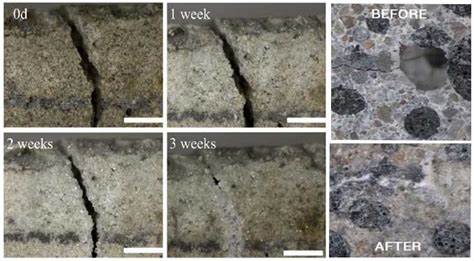

Durch periodisches Nachfüllen wird eine gleichmäßige und ausreichende Calciumcarbonat-Bildung auch in größeren Bauteildicken von bis zu 140 mm erzielt, was bislang als technisches Limit galt. Dabei konnte eine Druckfestigkeit von mehr als 50 MPa erreicht werden, was die Leistungsfähigkeit des Bio-Betons für tragende Bauelemente eindrucksvoll belegt. Umweltaspekte sind für Bio-Beton ein bedeutender Pluspunkt. Während herkömmliche Zementherstellung aufgrund der Kalksteinzerkleinerung und Energieverbrauchs große CO2-Emissionen verursacht, beschreibt MICP einen Prozess, der aktiv Kohlenstoff bindet und somit einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten kann. Die Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen und die Integration von Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in die Produktion ermöglichen eine weitere Reduzierung des ökologische Fußabdrucks.

Dennoch sind einige Herausforderungen hinsichtlich der Rohstoffbeschaffung und Abfallbehandlung zu bewältigen. Die Herstellung von Harnstoff ist energieintensiv, weshalb alternative Substrate wie menschlicher Urin als kostengünstige und umweltfreundliche Quelle erforscht werden. Zudem müssen im Biomineralisationsprozess entstehende Nebenprodukte wie Ammonium und Chlorid umweltgerecht behandelt oder recycelt werden, um negative Umwelteinflüsse auszuschließen. Die mechanischen Eigenschaften des neuen Bio-Betons zeigen bemerkenswerte Ähnlichkeiten zu konventionellem Beton, wobei allerdings die Elastizitätsmodulwerte tendenziell niedriger sind. Höhere Verfestigung und Festigkeitszunahmen könnten durch den Einsatz gröberer Zuschlagstoffe und eine weiter verfeinerte Mischtechnik erzielt werden.

Untersuchungen mit Rasterelektronenmikroskopie bestätigen die homogene Verteilung und Dicke der Calciumcarbonatschichten um die Sandkörner, was die Stabilität des Verbunds erklärt. Die möglichen Anwendungsfelder für Bio-Beton sind vielfältig. Besonders die Produktion von vorgefertigten, belastbaren Bauelementen erscheint vielversprechend, da die kontrollierte Zementation mit dem Druckinjektionsverfahren hier optimal umsetzbar ist. Denkbar sind Elemente wie Mauersteine, Fassadenteile oder Betonplatten, die mit reduziertem CO2-Ausstoß produziert werden und in konventionellen Bauwerken eingesetzt werden können. Darüber hinaus könnte Bio-Beton in Bereichen wie der Bodenstabilisierung, Instandsetzung von Infrastruktur oder als Bestandteil von selbstheilendem Beton eine wichtige Rolle spielen.

In Kombination mit umweltfreundlichen Verstärkungsmaterialien wie basaltfaserverstärkten Systemen lassen sich zudem langlebige und korrosionsresistente Strukturen realisieren. Die Forschung zum Bio-Beton steckt zwar noch in den Anfängen, doch die aktuell erreichten Fortschritte lassen erahnen, welch immenses Potenzial in diesem Gebiet steckt. Die erfolgreiche Kombination aus mikrobiologischer Technik, Materialwissenschaft und Automatisierung zeigt den Weg in eine nachhaltige Bauzukunft auf. Um das Potenzial vollständig auszuschöpfen, sind weitere Entwicklungen in der Rohstoffbeschaffung, dem Recycling von Nebenprodukten und der Skalierung der Herstellungsverfahren notwendig. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Mikrobiologen, Bauingenieuren und Werkstoffexperten wird hierbei eine Schlüsselrolle spielen.

Abschließend lässt sich feststellen, dass hochfester Bio-Beton eine vielversprechende Alternative zum traditionellen Portlandzement darstellt. Er bietet nicht nur die geforderte Festigkeit für tragende Bauteile, sondern überzeugt vor allem durch seine Umweltvorteile und die Möglichkeit, Bauprozesse klimafreundlicher zu gestalten. Mit fortschreitender Optimierung und Industrialisierung könnte Bio-Beton künftig zu einem integralen Bestandteil des nachhaltigen Bauens werden und damit maßgeblich zur Reduktion des globalen CO2-Ausstoßes beitragen.