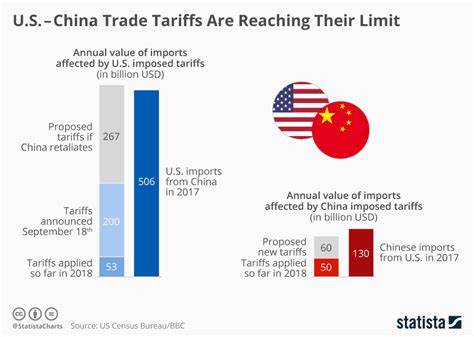

In den letzten Jahren haben zollpolitische Maßnahmen, insbesondere unter der Präsidentschaft von Donald Trump, die Handelslandschaft zwischen den Vereinigten Staaten und China erheblich verändert. Ziel dieser Strafzölle war es, die US-amerikanische Industrie vor vermeintlich unfairen Handelspraktiken zu schützen und zugleich die heimische Produktion zu fördern. Doch chinesische Exporteure reagierten auf diese neuen Hürden mit einer Strategie, die oft als "Produktwäsche" bezeichnet wird. Dabei werden Produkte zunächst in Drittstaaten exportiert und dort teilweise umgeschlüsselt oder bearbeitet, um den Ursprung zu verschleiern und den US-Zöllen zu entgehen. Dieser komplexe Prozess hat weitreichende Auswirkungen auf den internationalen Handel, geopolitische Beziehungen und die Wirksamkeit von Zollmaßnahmen.

Die Zollpolitik der Trump-Administration zielte vor allem auf Schlüsselindustrien ab, darunter Stahl, Aluminium, elektronische Geräte und Konsumgüter. Die Zölle auf chinesische Waren variierten je nach Produktkategorie, aber sie waren häufig hoch genug, um die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Hersteller auf dem US-Markt zu beeinträchtigen. Die USA wollten damit bessere Handelsbedingungen erreichen und unter Druck setzen, um beispielsweise Technologietransfers und geistiges Eigentum zu schützen. Doch die Reaktion aus China bestand nicht nur in Gegenmaßnahmen wie eigenen Zöllen auf US-Waren, sondern auch in innovativen Handelspraktiken, um die eigenen Exporte zu sichern.Das Konzept der Produktwäsche beschreibt den Prozess, bei dem chinesische Produkte zunächst in ein Drittland exportiert werden.

In diesem Land werden sie entweder minimal verändert, um den Ursprung zu ändern, oder die Produkte erscheinen mit einer neuen Herkunftsangabe. Ein häufiger Weg führt über südostasiatische Staaten wie Vietnam, Malaysia oder Thailand, aber auch über Länder im Nahen Osten oder Afrika. In manchen Fällen werden Produkte lediglich verpackt oder umetikettiert, ohne dass eine substanzielle Produktionsänderung stattfindet. Ziel ist es, die US-Zölle auf chinesische Waren zu umgehen, indem das Produkt offiziell aus einem Land ohne zusätzliche Zölle kommt.Diese Praxis ist kein neues Phänomen im globalen Handel, wurde aber durch die strengen Maßnahmen der letzten Jahre verstärkt.

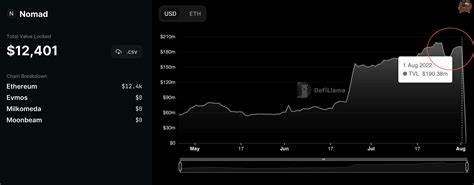

Die sogenannte "Ursprungsregeln" im internationalen Handelsrecht legen fest, unter welchen Bedingungen ein Produkt als aus einem bestimmten Land stammend gilt. Komplexe Regeln und teils unterschiedliche nationale Auslegungen bieten dabei Schlupflöcher. Chinesische Exporteure nutzen diese juristischen und administrativen Grauzonen geschickt, um ihre Waren trotz Strafzöllen weiterhin wettbewerbsfähig auf dem US-Markt zu verkaufen.Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Produktwäsche sind vielschichtig. Einerseits profitieren chinesische Unternehmen von der Möglichkeit, die Zölle zu umgehen und Umsatzeinbußen zu minimieren.

Andererseits leiden Länder, über die die Umleitung stattfindet, da sie häufig keine echten Wertschöpfungsgewinne erzielen können. Die Praxis führt zu einer Verzerrung des internationalen Warenverkehrs und kann die Glaubwürdigkeit zollrechtlicher Kontrollen beeinträchtigen. US-Behörden wiederum müssen erhebliche Ressourcen investieren, um diese Umgehungen aufzudecken und dagegen vorzugehen.Auch auf diplomatischer Ebene wirft die Produktwäsche Probleme auf. Die Trump-Administration sah die Umgehungen als eine Herausforderung für die Durchsetzung ihrer Handelspolitik und reagierte mit verstärkten Kontrollen und Strafmaßnahmen gegen betroffene Firmen.

Dies führte zum Teil zu Spannungen zwischen den USA und Ländern, die als Umschlagplätze fungieren. Gleichzeitig stellte sich die Frage, inwieweit solche Drittstaaten teilweise oder wissentlich an der Umgehung beteiligt sind, was internationale Beziehungen zusätzlich belastet.Aus Sicht der chinesischen Exportwirtschaft ist das "Waschen" von Produkten ein Mittel, um trotz politischer Unsicherheit und Handelsrestriktionen stabil am Weltmarkt zu bleiben. Unternehmen investierten in Lieferketten, die flexible Routen ermöglichen und das Risiko minimieren. Dabei nutzen sie kostenlose Handelsabkommen und Freihandelszonen in verschiedenen Ländern, um die logistischen Kosten gering zu halten.

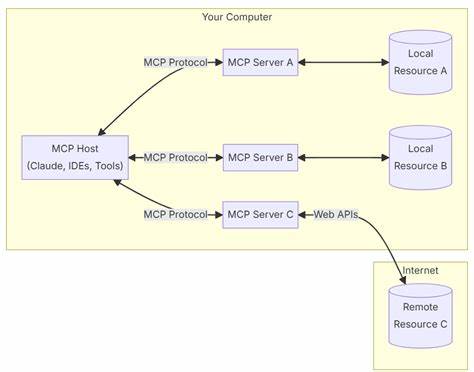

Die Fähigkeit, schnell zwischen verschiedenen Produktions- und Exportstätten zu wechseln, wird so zu einem Wettbewerbsvorteil.Auf der anderen Seite gibt es auch Kritik an der Praxis, da sie die Integrität des internationalen Handelssystems gefährdet. Länder, die solche Umgehungen erleichtern oder dulden, könnten wirtschaftlich profitieren, riskieren aber langfristig, als nicht verlässliche Handelspartner zu gelten. Internationale Organisationen wie die Welthandelsorganisation (WTO) versuchen, mit klareren Regeln und einem verbesserten System zur Ursprungsfeststellung gegenzusteuern, stoßen jedoch aufgrund der komplexen globalen Lieferketten und nationaler Interessen an Grenzen.Die technologischen Entwicklungen spielen ebenfalls eine Rolle.

Moderne Tracking- und Datenanalyseverfahren könnten dazu beitragen, Transaktionen und Lieferketten transparenter zu gestalten. Digitale Lösungen und Blockchain-Anwendungen werden zunehmend diskutiert, um Herkunftsnachweise sicher und fälschungssicher zu machen. Ob und wie diese Technologien zum Durchbruch gelangen, wird die weitere Entwicklung der Zollpraktiken entscheidend beeinflussen.Nicht zuletzt hat die US-Regierung auch auf administrativer Ebene Maßnahmen ergriffen, um das "Waschen" zu erschweren. Dazu zählen verschärfte Prüfungsprozeduren, Zusammenarbeit mit Zollbehörden in Drittstaaten und die Einführung von Strafen bei Nachweis von Umgehungsversuchen.

Gleichzeitig ist die Effektivität solcher Maßnahmen umstritten, da die globalen Lieferketten immer komplexer werden und neue Schlupflöcher entstehen könnten.Die Auswirkungen auf Konsumenten sind durch diese Handelspraktiken indirekt spürbar. Auf der einen Seite könnten Zölle zu höheren Preisen für importierte Waren führen, auf der anderen Seite wirken die Umgehungen dem Preisanstieg entgegen. Für Unternehmen bleiben die Unsicherheiten in puncto Beschaffung und Zollbelastung jedoch eine Herausforderung. Langfristig könnte sich ein Umwelt- und Sozialkostenfaktor ergeben, da versteckte Umwege und längere Transporte zu höheren Emissionen und unklaren Arbeitsbedingungen beitragen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Praxis des "Produktwaschens" von chinesischen Exporteuren als Reaktion auf US-Tarife ein komplexes und vielschichtiges Phänomen ist. Sie zeigt die Dynamik des globalen Handels in einem Umfeld geopolitischer Spannungen und sich wandelnder wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen. Für Regierungen, Unternehmen und Verbraucher bedeutet dies heute und in Zukunft eine ständige Anpassung an neue Realitäten und die Notwendigkeit, sowohl wirtschaftliche als auch rechtliche Parameter im Auge zu behalten. Der Kampf um faire und transparente Handelsbedingungen wird damit nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine strategische Herausforderung auf internationaler Ebene bleiben.