In der heutigen digitalen Ära gewinnen gefälschte Medieninhalte, insbesondere sogenannte Deepfakes, immer mehr an Bedeutung und stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Informationssicherheit sowie das gesellschaftliche Vertrauen in Medien dar. Deepfakes ermöglichen es, Videos oder Bilder so zu manipulieren, dass sie täuschend echt erscheinen und schwer von authentischem Material zu unterscheiden sind. Dies führt zu massiver Verunsicherung, manipulativer Propaganda und der Verletzung der Privatsphäre Einzelner. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die technologische Gemeinschaft verstärkt mit möglichen Gegenmaßnahmen. Eine dieser Maßnahmen, die zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnt, ist die hardware-basierte digitale Signierung von Medien.

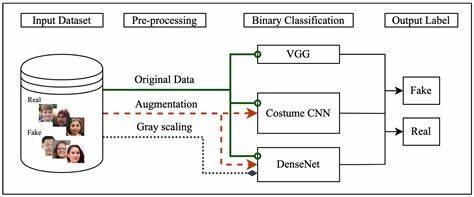

Doch was bedeutet das genau, und kann diese Technologie tatsächlich die Lösung für das Deepfake-Problem sein? Um diese Frage beantworten zu können, ist es zunächst notwendig, den Begriff der Deepfakes und die dahinterliegende Problematik näher zu beleuchten. Deepfakes nutzen Künstliche Intelligenz, insbesondere Techniken des maschinellen Lernens und neuronale Netze, um visuelle Inhalte zu erzeugen oder zu verändern. Dabei werden Originalvideos so manipuliert, dass Personen im Video Worte sagen oder Handlungen ausführen, die sie tatsächlich nie gesagt oder gemacht haben. Die Hauptgefahr liegt darin, dass diese Medien genutzt werden können, um Desinformation zu verbreiten, politische Prozesse zu beeinflussen oder Personen in kompromittierenden Situationen darzustellen. Die Bekämpfung dieser Entwicklungen ist jedoch sehr komplex, da Deepfakes mit wachsender Rechenleistung und ausgefeilter Algorithmen immer schwerer von echten Videos zu unterscheiden sind.

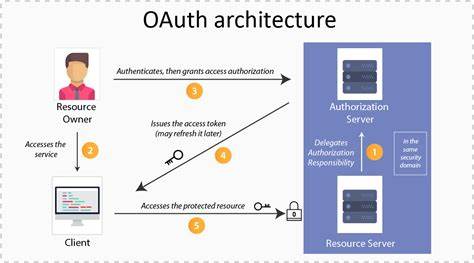

Ein vielversprechender Ansatz ist der Einsatz von hardware-basierten digitalen Signaturen. Diese Methode sieht vor, dass Aufnahmesysteme – beispielsweise Kameras oder Smartphones – bereits beim Erstellen eines Videos oder Fotos eine kryptografische Signatur erzeugen, die das Original eines Mediums festhält und dessen Authentizität beweist. Dabei kommt moderne Kryptografie zum Einsatz, um sicherzustellen, dass diese Signaturen nicht nachträglich gelöscht oder manipuliert werden können. Im Idealfall ist die Signatur fest in die Hardware integriert, sodass Nutzer sich sicher sein können, dass ein authentisches Video vom eigentlichen Aufnahmegerät stammt. Technisch gesprochen bedeutet das, dass jede Medienaufnahme beim Erstellen durch eine sichere Hardwareeinheit verschlüsselt und mit einem digitalen Fingerabdruck versehen wird, der mit einem privaten Schlüssel verknüpft ist.

Beim späteren Abspielen oder Analysieren kann die Echtheit des Materials dann über den zugehörigen öffentlichen Schlüssel überprüft werden. Dieses Verfahren würde Manipulationen sichtbar machen, denn jede Veränderung am Video hätte ein neues, ungültiges digitales Zertifikat zur Folge. Die Vorteile einer solchen Lösung sind offensichtlich: Hardwarebasierte Signaturen würden eine verlässliche Garantie für die Echtheit von Medieninhalten darstellen, und insbesondere in Zeiten von Fake News und Deepfakes könnten Nutzer, Plattformen und Sicherheitsbehörden besser unterscheiden, welches Material authentisch ist und welches nicht. Dennoch stößt diese Technologie auf verschiedene Hindernisse in Markt und Gesellschaft. Einer der größten Kritikpunkte betrifft den Datenschutz und die Privatsphäre.

Wird jede Aufnahme automatisch signiert, könnten unerwünschte Rückschlüsse auf den Zeitpunkt, Ort oder das verwendete Gerät gezogen werden. Gerade bei sensiblen oder privaten Aufnahmen besteht die Gefahr, dass Nutzer oder Rechteinhaber diese Informationen nicht preisgeben wollen. Deshalb muss bei der Implementierung dieser Technologie ein Ausgleich zwischen der Sicherstellung der Authentizität und dem Schutz persönlicher Daten gefunden werden. Darüber hinaus ist die Einführung hardwarebasierter digitaler Signaturen ein komplexer Prozess, der mehrere Interessengruppen betrifft. Hersteller von Kameras, Smartphones und anderen Aufnahmegeräten müssten entsprechende Komponenten integrieren, was Mehrkosten verursachen und die Markteinführung verzögern könnte.

Auch bei Video- und Social-Media-Plattformen müsste die Infrastruktur angepasst werden, um signierte Dateien zu erkennen und zu verifizieren. Dies erfordert Standardisierung und Kooperation internationaler Unternehmen – beides große Herausforderungen in einem fragmentierten und globalen Markt. Ein weiterer Aspekt ist die begrenzte Wirkung bei bereits existierendem Medienmaterial. Hardware-basierte Signaturen können erst ab dem Zeitpunkt der Einführung effektiv sein. Videos und Bilder, die vor diesem Zeitpunkt aufgenommen wurden, können nicht nachträglich signiert werden, sodass das Problem von Deepfakes mit älterem Material bestehen bleibt.

Gleichwohl ist es eine sinnvolle Maßnahme, die in Kombination mit anderen Erkennungsmethoden Anwendung finden sollte. International gibt es bereits Initiativen, die sich mit der Authentizität von Medien beschäftigen. Die „Content Authenticity Initiative“ ist ein Beispiel dafür, wie große Technologieunternehmen versuchen, Standards für die Herkunft und Authentizität digitaler Inhalte zu etablieren. Dies umfasst neben digitalen Signaturen auch Metadatenprotokolle, Wasserzeichen und Transparenzmechanismen. Die hardwarebasierte digitale Signierung bildet dabei eine wichtige Grundlage, um Vertrauen in digitale Inhalte aufzubauen.