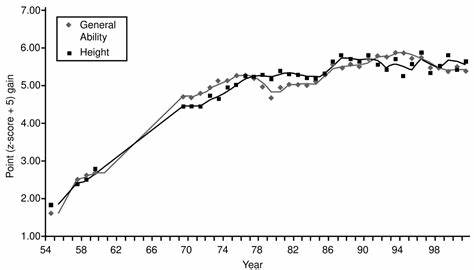

Der Flynn-Effekt gehört zu den bemerkenswertesten Beobachtungen im Bereich der Intelligenzforschung. Er beschreibt den kontinuierlichen Anstieg der durchschnittlichen IQ-Werte über Generationen hinweg. Während viele Theorien über die Ursachen diskutiert werden, bringt eine neue Studie aus Norwegen spannende Erkenntnisse, die das Verständnis dieses Effekts weiter vertiefen. Der Ursprung des Flynn-Effekts geht auf den Forscher James R. Flynn zurück, der Mitte der 1980er Jahre Entdeckungen präsentierte, wonach die Intelligenztestwerte in vielen Ländern seit Beginn des 20.

Jahrhunderts stetig steigen. Die nun veröffentlichte norwegische Untersuchung analysiert den Einfluss verschiedener sozioökonomischer, bildungspolitischer und gesundheitlicher Faktoren auf diese Entwicklung und erweitert damit den bisherigen Wissensstand erheblich. Die Forscher sammelten umfangreiche Daten aus mehreren Jahrzehnten nationaler Intelligenztests und kombinierten diese mit vergleichenden Analysen zu Bildungssystemen, Ernährungszuständen, Umweltfaktoren und gesellschaftlichen Veränderungen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Flynn-Effekt in Norwegen bis in die letzten Jahrzehnte deutlich spürbar war, sich jedoch in jüngster Zeit verlangsamt oder sogar stagniert. Dieses Phänomen spricht dafür, dass zahlreiche Faktoren zusammenwirken, um die wachsenden IQ-Werte zu bestimmen, und dass einige dieser Einflussgrößen möglicherweise ihre Wirkung verlieren.

Bildung spielt eine zentrale Rolle bei der Erklärung des Flynn-Effekts. Verbesserte Schulbildung, ein größeres Angebot an kognitiv anspruchsvollen Aktivitäten sowie eine umfassendere Förderung von Problemlösungsfähigkeiten und abstraktem Denken tragen maßgeblich zu steigenden IQ-Werten bei. In Norwegen ergab die Studie, dass insbesondere die Einführung jener bildungspolitischen Maßnahmen, die auf individuelle Förderung und frühkindliche Entwicklung setzen, positive Spuren hinterlassen haben. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist der verbesserte Gesundheitszustand der Bevölkerung. Fortschritte in der medizinischen Versorgung, verbesserte Ernährung und die Reduktion von Umweltgiften fördern die Gehirnentwicklung und wirken sich positiv auf kognitive Fähigkeiten aus.

Die norwegischen Forscher betonen, dass vor allem in Kinder- und Jugendjahren eine gute Versorgung und gesunde Lebensbedingungen entscheidend sind. Der Flynn-Effekt ist jedoch kein linearer Prozess und einer der am meisten diskutierten Aspekte der neuen Studie betrifft die Beobachtung, dass der IQ-Anstieg in den letzten Jahren in einigen Bevölkerungsgruppen stagniert oder sogar rückläufig ist. Dies könnte auf eine Sättigung bestimmter positiver Effekte hindeuten, aber auch soziale Ungleichheiten und Veränderungen im Bildungssystem spielen eine Rolle. Der Einfluss der digitalen Revolution und neuer Technologien bietet ebenfalls ein komplexes Bild. Einerseits bieten moderne digitale Medien einen einfachen Zugang zu Bildung und Wissen, andererseits gibt es Hinweise darauf, dass vermehrte Bildschirmzeiten und reduzierte soziale Interaktionen sich negativ auf bestimmte kognitive Fähigkeiten auswirken könnten.

Die norwegischen Wissenschaftler plädieren dafür, diese Dynamiken genauer zu erforschen, um fundierte Strategien zu entwickeln, die die kognitive Entwicklung weiterhin fördern können. Die Studie unterstreicht auch die Bedeutung von Umweltfaktoren wie Luftqualität und Lärmbelastung, die in urbanen Umgebungen zunehmend zu einer Verlangsamung von IQ-Steigerungen beitragen könnten. Zudem werden soziale Stressoren, beispielsweise durch wirtschaftliche Unsicherheiten oder Bildungsungleichheiten, als hemmende Faktoren diskutiert. Die Zusammenhänge zwischen sozialen Bedingungen, Mental Health und kognitiver Entwicklung rücken somit stärker ins Blickfeld der Flynn-Effekt-Forschung. Die norwegische Studie macht deutlich, dass der Flynn-Effekt keine isolierte Erscheinung, sondern Ausdruck eines komplexen Zusammenspiels biologischer, sozialer und kultureller Einflüsse ist.