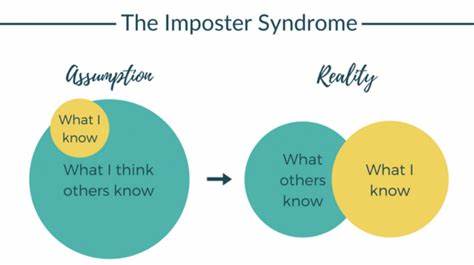

Innovation ist ein Motor des Fortschritts, doch der Weg dorthin ist oft steinig und begleitet von Zweifeln – sowohl von außen als auch von innen. Besonders in der Technologiewelt, wo ständig Neues geschaffen wird, begegnen Pioniere nicht nur technischen Herausforderungen, sondern auch der skeptischen Haltung ihrer Mitmenschen. Diese Skepsis entsteht häufig aus einem kulturellen Widerstand gegen das Unbekannte und sorgt dafür, dass Erfinder und Entwickler ihr Können immer wieder beweisen müssen, um als „legitim“ anerkannt zu werden. Ein häufig unterschätztes Phänomen dabei ist das Impostor-Syndrom, das sich tief auf das Selbstbild von Innovatoren auswirkt und gleichzeitig die gesellschaftliche Wahrnehmung von „möglicher“ Technologie prägt. Das Impostor-Syndrom manifestiert sich bei vielen Pionieren als ein Gefühl der Unzulänglichkeit und des Zweifelns an der eigenen Qualifikation.

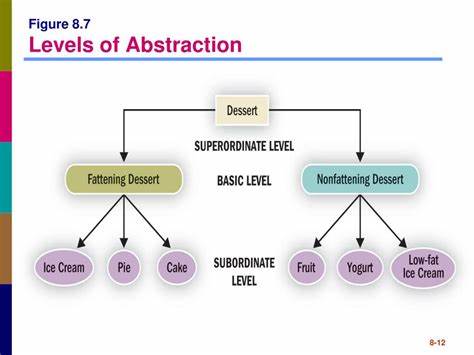

Obwohl sie oft außergewöhnliches Wissen und Talent besitzen, hindert sie die innere Stimme, Erfolge anzuerkennen und vollends als „legitim“ empfunden zu werden. Dies wird besonders deutlich, wenn neue Technologien entstehen, die für Außenstehende schwer nachvollziehbar sind oder vermeintlich gegen bekannte wissenschaftliche oder technische Prinzipien verstoßen. Die Menschen reagieren dann häufig mit Aussagen wie „Das kann nicht funktionieren“ oder „Das hat noch nie jemand gemacht“. Dabei ist der Mangel an Erfahrung und Referenzpunkten oft die Ursache für diese Negativität – nicht das tatsächliche Unmöglichsein der Innovation. Der Mythos des Offensichtlichen spielt hierbei eine zentrale Rolle.

Sobald eine Technologie erst einmal erfolgreich etabliert ist, erscheinen ihre Funktionen und Designs im Nachhinein wie eine Selbstverständlichkeit. Dieser retrospektive Effekt führt dazu, dass komplexe Entwicklungsprozesse und technische Schwierigkeiten vergessen oder stark vereinfacht dargestellt werden. Viele Innovationen werden dann in der Öffentlichkeit auf ein „Das ist doch ganz einfach“ reduziert, obwohl der Weg dorthin alles andere als simpel war. Das Beispiel der Entwicklung der Apple Magic Mouse illustriert dieses Phänomen auf prägnante Weise. Steve Jobs hatte die Vision eines Geräts ohne herkömmliche Tasten oder Scrollrad – eine damals revolutionäre Idee, die von manchen Insidern als technisch unmöglich abgetan wurde.

Erst mit dem Glauben an die Umsetzbarkeit und der Bereitschaft, traditionelle Denkweisen zu durchbrechen, gelang die Verwirklichung. Heute erscheint eine solche Bedienung selbstverständlich und intuitiv, was den ursprünglichen Innovationsprozess weitgehend vergessen macht. Die kulturelle Trägheit, die sich gegen Neuartiges richtet, kann für Erfinder zu einer enormen psychologischen Belastung werden. Es entsteht eine Art „psychologische Steuer“, die nicht nur vom technischen Aufwand, sondern auch von sozialen und emotionalen Faktoren geprägt ist. Skepsis und Ablehnung von Anfang an wirbeln innere Unsicherheiten auf und können bei vielen Innovatoren zu Selbstzweifeln und Überforderung führen.

Wie kann man also als Entwickler oder Unternehmer diese Hürden überwinden und gleichzeitig das Gefühl der eigenen Legitimität bewahren? Einer der wichtigsten Schritte besteht darin, den Unterschied zwischen „bisher nicht gesehen“ und „unmöglich“ zu verstehen. Das bloße Fehlen eines Referenzbeispiels oder Vorläufers bedeutet nicht zwingend, dass eine Idee nicht realisierbar ist. Stattdessen muss es als Ansporn dienen, den eigenen Weg trotz Widerständen zu gehen. Innovation entsteht nun mal im Unbekannten, und, entgegen der verbreiteten Meinung, bestätigt das Nichtvorhandensein eines Präzedenzfalls oftmals erst die Originalität und den Pioniergeist einer Entwicklung. Ein weiterer Aspekt ist die innere Haltung zum Scheitern und zur Unsicherheit.

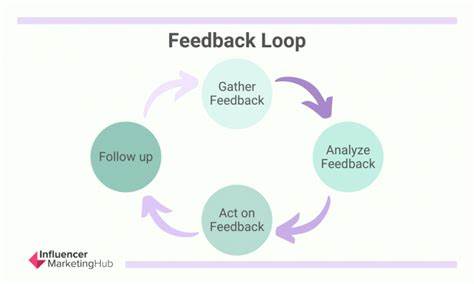

Technologieentwicklung ist von Natur aus ein iterativer Prozess, der viele Fehlversuche, Anpassungen und neue Lösungsansätze erfordert. Es ist essenziell, sich von der Angst vor negativen Reaktionen zu lösen und diese als Bestandteil des kreativen Lernprozesses zu akzeptieren. Hierbei können Mentoren und unterstützende Netzwerke helfen, die das nötige Vertrauen und die Bestätigung vermitteln, dass Neuland auch mit Unsicherheit verbunden sein darf. Zugleich ist es wichtig, dass Gesellschaft und Branchenexperten ihre perspektivische Sichtweise hinterfragen und aktiver auf neue Ideen eingehen. Oft sind langjährig erfahrene Fachleute so sehr im etablierten Wissensrahmen verankert, dass innovative Ansätze zunächst nicht als tragfähig erkannt werden.

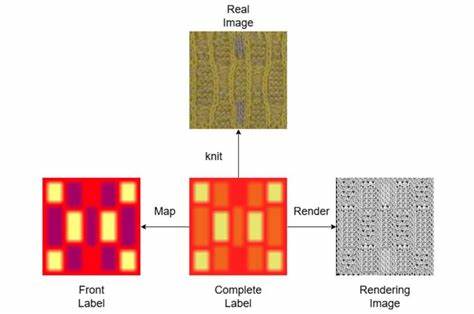

Das führt zu einer Kluft zwischen dem, was technologische Visionäre schaffen wollen, und dem, was als „machbar“ oder „vernünftig“ gilt. Wird diese Kluft nicht überwunden, bleibt das Potenzial vieler Innovationen unerkannt – und die Innovationen selbst werden durch Ablehnung gebremst. Die Gleichung „Unmöglich = Nicht getan“ ist eine von vielen Missverständnissen, die bei der Bewertung neuer Technologien auftauchen. Studien und Beispiele aus der Geschichte haben gezeigt, dass das Entwickeln von „unmöglicher“ Technologie häufig nur eine Frage der Perspektive und des Durchhaltevermögens ist. Das Aufgreifen von Herausforderungen wie die Implementierung neuartiger Schnittstellen, die Integration komplexer Systeme oder die Funktionalisierung abstrakter Konzepte ist keine Frage des Mangels, sondern des Willens und der Kreativität.

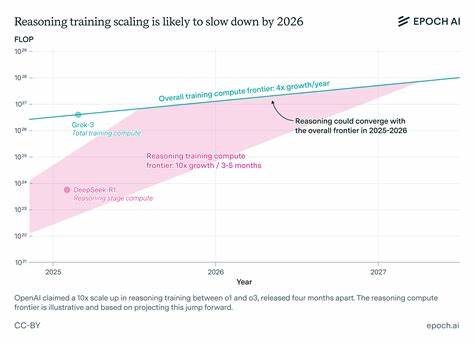

Zugleich verändert sich durch neue Technologien auch die Definition dessen, was heute noch als schwierig oder unmöglich gilt. Entwicklungen wie künstliche Intelligenz, Quantencomputing oder innovative Biotechnologien erscheinen heute für viele noch undurchschaubar oder zu komplex. Doch Geschichte und Gegenwart lehren uns, dass gerade solche Herausforderungen den Grundstein für zukünftigen Fortschritt legen. Diejenigen, die heute den Mut aufbringen, solche Projekte voranzutreiben, schreiben morgen Geschichte – auch wenn ihnen aktuell der legitime Status von der Umgebung nicht uneingeschränkt zugestanden wird. Das Ende des Impostor-Syndroms einläuten kann daher zunächst nur jeder für sich selbst.

Es beginnt mit der Erkenntnis, dass Zweifel und Unsicherheiten natürliche Begleiter einer echten Neuerung sind. Authentizität im Schaffen entsteht, wenn man sich erlaubt, unbequeme Fragen zu stellen, Fehler zu akzeptieren und gleichzeitig der eigenen Vision treu zu bleiben. In dieser Balance zwischen Selbstreflexion und mutigem Voranschreiten liegt der Kern technologischer und persönlicher Legitimität. Für die Gemeinschaft der Entwickler und Innovatoren ist es wichtig, das Bewusstsein für diese Dynamiken zu schärfen. Offenheit für neue Ideen, Unterstützung bei Rückschlägen und das gemeinsame Erkennen von Möglichkeiten trotz fehlender Vorbilder sind entscheidende Faktoren, um die Innovationskultur zu stärken.

Dabei gilt es auch, den Mythos des Offensichtlichen kritisch zu hinterfragen und den Blick auf den tatsächlichen Entstehungsprozess zu richten – nicht nur auf das Ergebnis. Abschließend lässt sich sagen, dass „Legitimität“ im Bereich von Technologie und Innovation kein Stempel ist, der von anderen verliehen wird. Vielmehr ist sie eine Kombination aus der Überwindung innerer Zweifel, dem Mut, an die Umsetzbarkeit zu glauben, und dem kontinuierlichen Streben, Grenzen zu verschieben. Wer sich trotz aller Widrigkeiten nicht entmutigen lässt und den hohen Preis der „Ersten“ zahlt, gestaltet die Zukunft aktiv mit. Damit sind die sogenannten „Overclocked Misfits“ und „Code Renegades“, die unermüdlich und oft im Verborgenen an Fortschritt arbeiten, die wahren Helden der digitalen Revolution.

Es ist ein Aufruf an alle, die sich in ähnlichen Situationen befinden: Lasst euch von Ablehnung nicht entmutigen, definiert eure Grenzen nicht durch das, was bisher möglich schien, sondern durch euren eigenen Antrieb und eure Kreativität. In jedem Widerstand steckt auch eine Chance, Altes zu hinterfragen und Neues zu ermöglichen. So entstehen Technologien, die später als selbstverständlich gelten – und irgendwann als offenkundig, obwohl sie zu Beginn als unmöglich galten.

![The Linux Scheduler: A Decade of Wasted Cores [pdf]](/images/F251FAB6-EE0B-482A-98BC-5BD1F960E650)