Entscheidungen prägen unser Leben in jedem Moment, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Doch wie lassen sich diese Entscheidungen verstehen und erklären, wenn man verschiedene Abstraktionsebenen betrachtet? Dieses Phänomen wurde ausführlich von Experten wie Robin Hanson untersucht, der aufzeigt, dass unser Verhalten und unsere Wahlmöglichkeiten sich je nach Ebene von kleinsten Bewegungen bis hin zu Lebensentscheidungen erheblich unterscheiden – sowohl in ihrem Ursprung als auch in der Art, wie sie bewusst wahrgenommen und rationalisiert werden. Um das Thema angemessen zu durchdringen, muss man zunächst verstehen, wie Entscheidungen allgemein erklärt werden. Die klassische Entscheidungstheorie beschreibt das Verhalten von Agenten auf Basis ihrer Überzeugungen und Präferenzen – oft auch als Ziele oder Motive bezeichnet. Diese können sowohl bewusst als auch unbewusst sein.

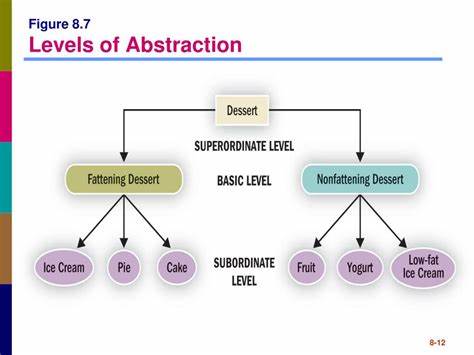

Unsere Überzeugungen resultieren aus Informationen und unseren Vorerfahrungen, während Abweichungen vom rationalen Verhalten häufig mit Zufälligkeiten, Gewohnheiten oder erlernten Mustern erklärt werden, die sowohl aus individuellen als auch sozialen Einflüssen entstehen. Der entscheidende Punkt ist die Bedeutung der Abstraktionsebene. Das Konzept der Construal-Level-Theorie oder auch Nah-Fern-Theorie veranschaulicht, dass menschliches Verhalten stark davon abhängt, ob die Handlung auf einer konkreten oder auf einer abstrakten Ebene betrachtet wird. Ganz einfache, unmittelbare Bewegungen, wie etwa das Bewegen eines Beins beim Gehen, fallen in die Kategorie der niedrigsten Abstraktionsebene. Diese Entscheidungen erfolgen meist unbewusst und werden von direkten Zielen oder aktuellen Umwelteinflüssen getrieben.

Sie sind stark beeinflusst von »Rauschen« – das heißt von zufälligen Schwankungen – sowie von unbewussten Motiven und Gewohnheiten, die unser Gehirn im Laufe der Zeit entwickelt hat. Im Gegensatz dazu stehen Entscheidungen mittlerer Abstraktionsebene. Diese umfassen alltägliche Handlungsmuster, wie sich zu entscheiden, wann und mit welchem Verkehrsmittel man zur Arbeit fährt oder warum man einkaufen geht. Hierbei ist die Erklärung durch bewusste Informationen und erklärte Ziele am stärksten. Sprache und Erzählungen sind vor allem darauf ausgelegt, diese mittleren Entscheidungen sinnvoll und nachvollziehbar zu kommunizieren.

Wenn wir uns rechtfertigen oder erklären, warum wir eine bestimmte Wahl getroffen haben, greifen wir oft auf bewusste Gründe zurück, die für diese Ebene typisch sind. Solche Entscheidungen sind leichter zu reflektieren und zu verstehen, was unsere Selbstwahrnehmung und soziale Interaktion stark prägt. Die höchste Abstraktionsebene umfasst große Lebensentscheidungen – beispielsweise wo man lebt, welchen Beruf man wählt, wen man heiratet oder welche gesellschaftlichen Normen man unterstützt. Interessanterweise sind diese Entscheidungen weniger gut durch bewusste Motive und Informationen erklärbar. Oft dominieren hier unbewusste Ziele und kulturelle Gewohnheiten, die über Generationen hinweg tradiert wurden.

Unsere bewussten Erklärungen für diese großen Entscheidungen wirken häufig eher als rationalisierende »Begründungen« und sind nicht immer kohärent oder logisch nachvollziehbar. Philosophen wie Sokrates haben dieses Phänomen bereits vor Jahrtausenden thematisiert, indem sie auf die Widersprüche und Unstimmigkeiten in menschlichem Verhalten hinwiesen. Warum ist das so? Ein Grund liegt darin, dass bewusste Reflexion einen erheblichen kognitiven Aufwand erfordert. Für kleine, simple Entscheidungen lohnt sich diese Investition kaum, und fürs große Ganze haben wir oft nicht ausreichend persönliche Erfahrungen oder Daten, um fundierte bewusste Entscheidungen treffen zu können. Stattdessen greifen wir bei weitreichenden Entscheidungen stärker auf kulturelle Evolution zurück, übernehmen das Verhalten unserer Gemeinschaft und entwickeln Gewohnheiten, die auf unbewussten Kategorien basieren.

Damit wird das scheinbar rationale Kalkül im mittleren Bereich besonders treffend erklärte unser Verhalten und lässt sich am besten begründen. Diese kulturellen und unbewussten Gewohnheiten stellen aber auch eine Herausforderung dar, insbesondere in unserer modernen Welt, die sich immer schneller verändert. Gewohnheiten und Verhaltensmuster, die auf alten Praxen basieren, veralten leichter und passen sich nicht zwangsläufig gut an neue Umstände an. Um dem entgegenzuwirken, tendieren Menschen heute dazu, Verhaltensmuster auf höherer Abstraktionsebene zu abstrahieren und zu generalisieren. Das macht sie zwar flexibler, gleichzeitig aber schwieriger zu beobachten und zu analysieren.

Es entstehen so mehr Raum für kulturelle Verschiebungen und Drift, die nicht immer vorteilhaft sein müssen. Ein weiteres bemerkenswertes Phänomen ist die moderne Idee von »Aufrichtigkeit« oder »Sincerity«. Sie beschreibt das Bestreben, Habits und Verhaltensmuster so zu verändern, dass sie leichter mit einer klaren, idealisierten bewussten Motivation erklärt werden können. Beispiele sind wahrhaftige Liebe, wahrer Patriotismus oder echte religiöse Gefühle. Ziel ist es, auch auf hoher Abstraktionsebene eine konsistente Rechtfertigung durch bewusste Motive zu schaffen und so ein Gefühl von Rationalität und Kohärenz zu erzeugen.

Doch dieser Prozess kann problematisch sein, da er die Komplexität und Adaptivität traditioneller, oft widersprüchlicher Handlungsmuster reduziert, was das Risiko kulturellen Driftens noch erhöht. Nicht zuletzt ist auffällig, dass bewusste Motive besonders gut das Verhalten in sozialen Umgebungen erklären, in denen klare Ziele erkennbar sind, wie etwa bei der Arbeit, im Sport oder bei der Fortbewegung. Im Gegensatz dazu fällt es bewussten Motiven schwerer, kulturelle Verhaltensweisen zu erläutern, die oft tiefer in unbewussten oder gemeinschaftlichen Mustern verwurzelt sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Entscheidungen auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen von ganz unterschiedlichen Faktoren beeinflusst werden. Während kleine und mittelgroße Entscheidungen meist gut mit bewusster Reflexion und rationalen Gründen zu verbinden sind, stützen sich große, lebensbestimmende Entscheidungen oft auf unbewusste Motive und tradierte kulturelle Muster.

Dieses Verständnis kann helfen, menschliches Verhalten besser zu erklären, insbesondere wenn es scheinbar widersprüchlich oder irrational erscheint. In einer Welt, die durch rasanten Wandel geprägt ist, stellt sich die Frage, wie wir künftig mit solchen Abstraktionsebenen umgehen und unsere Gewohnheiten anpassen können, ohne wertvolle überlieferte Anpassungsfähigkeit zu verlieren. Potenziell könnte mehr Offenheit und Selbstreflexion auf allen Ebenen dazu beitragen, bewusstere Entscheidungen zu treffen, die sowohl kulturellen Traditionen als auch neuen Anforderungen gerecht werden. Mehr Forschung und Austausch darüber, wie Menschen ihre Entscheidungen fällen und welche inneren und äußeren Einflüsse wirken, könnten in Zukunft viele Lebensbereiche verändern – von persönlicher Entwicklung bis hin zu gesellschaftlicher Gestaltung.