Koffein zählt zu den meistverbreiteten psychoaktiven Substanzen weltweit und wird von Milliarden Menschen täglich in Form von Kaffee, Tee, Energy-Drinks oder anderen Produkten konsumiert. Während seine wachmachende Wirkung weithin bekannt ist, befinden sich die Auswirkungen von Koffein auf das Gehirn während des Schlafs erst im Anfangsstadium der wissenschaftlichen Erforschung. Moderne Studien mit hochauflösender Elektroenzephalographie (EEG) eröffnen Einblicke in komplexe Veränderungen neuronaler Aktivität, die durch Koffein hervorgerufen werden und dabei altersabhängig variieren. Das Verständnis des Einflusses von Koffein auf den Schlaf ist gerade deshalb von Bedeutung, weil Schlaf ein fundamentaler Prozess für die körperliche und geistige Gesundheit ist. Koffein wird durch die Blockade von Adenosinrezeptoren im Gehirn wirksam, einem wichtigen Regulator des Schlaf-Wach-Rhythmus.

Diese Blockade reduziert das natürliche Schlafbedürfnis und fördert Wachheit und erhöhte Aufmerksamkeit. Allerdings führt dies auch zu Veränderungen in der Schlafqualität und -architektur, etwa zu einer Verlängerung der Einschlafzeit und einer Verringerung bestimmter Schlafstadien, insbesondere des Tiefschlafs. Eine neuere Untersuchung analysierte EEG-Aufnahmen von 40 gesunden Probanden, die nach Einnahme von 200 mg Koffein mit einer Placebo-Bedingung verglichen wurden. Dabei kamen fortgeschrittene statistische Methoden und maschinelles Lernen zum Einsatz, um unterschiedliche Aspekte der Gehirnaktivität während verschiedener Schlafphasen zu erfassen. Im Fokus standen hierbei Indikatoren für die Komplexität des Gehirnsignals sowie Maße für sogenannte kritische Zustände, die eine optimale Balance zwischen Ordnung und Zufälligkeit in neuronalen Systemen abbilden.

Die Studienergebnisse zeigten, dass Koffein insbesondere während des nicht-REM-Schlafs (NREM) eine deutliche Erhöhung der Gehirnkomplexität bewirkte. Zugleich wurde eine Abflachung der 1/f-ähnlichen Frequenzspektrums-Flanke im EEG registriert, was auf Veränderungen der neuronalen Erregungs- und Hemmungsbalance hindeutet. Ein verkürzter sogenannter DFA-Skalierungsexponent (Detrended Fluctuation Analysis) wies auf eine verkürzte Langzeit-Korrelation der Signale hin, ein weiterer Marker für kritische Hirndynamik. Kurz gesagt erscheinen durch Koffein die neuronalen Netzwerke während des NREM-Schlafs aktiver und näher am sogenannten kritischen Regime, einem Zustand maximaler Reaktionsfähigkeit und Effizienz der Informationsverarbeitung. Erstaunlicherweise zeigten sich diese Einflussnahmen von Koffein während des REM-Schlafs deutlich stärker bei jüngeren Erwachsenen zwischen 20 und 27 Jahren als bei Teilnehmern mittleren Alters zwischen 41 und 58 Jahren.

Während bei letzteren Gruppe im REM keine signifikanten Veränderungen auftraten, waren bei der jüngeren Gruppe Zunahmen von Entropiemaßen der EEG-Signale messbar, ein Hinweis auf einen komplexeren und flexibleren neuronalen Signalfluss. Im Gegensatz dazu waren die altersbezogenen Unterschiede während des NREM-Schlafs nicht signifikant, was auf eine differenzierte Wirkung von Koffein je nach Alter und Schlafphase schließen lässt. Die Erklärung für diese Altersabhängigkeit könnte in der Dichte und Funktion von Adenosinrezeptoren im Gehirn liegen, die mit zunehmendem Alter abnimmt. Da Koffein diese Rezeptoren blockiert, wirkt sich eine höhere Rezeptordichte im jüngeren Gehirn stärker auf neuronale Prozesse aus. Zudem verändern sich mit dem Alter auch Schlafarchitektur und das Auftreten verschiedener neuronaler Muster, was die Wirkung externer Substanzen wie Koffein modulieren kann.

Aus methodischer Sicht wurde in der Studie besonders Wert darauf gelegt, die EEG-Leistungspektren in ihre periodischen (oszillatorischen) und aperiodischen Bestandteile (1/f Komponente) zu zerlegen. Dies reduziert Verzerrungen und liefert ein präziseres Bild der Veränderungen durch Koffein. Besonders die Abflachung der aperiodischen Komponente wurde als Marker für Verschiebungen im Verhältnis von neuronaler Erregung zu Hemmung interpretiert, was wiederum mit dem Zustand der kritischen Dynamik verknüpft ist. Die Erhöhung der Gehirnkomplexität durch Koffein spiegelt sich auch in verschiedenen Entropie-Maßen wider, die Wissenschaftler dazu verwenden, die Unvorhersehbarkeit und den Informationsgehalt von Signalen zu messen. Höhere Entropie steht dabei für vielfältigere und weniger vorhersehbare neuronale Aktivitätsmuster, während zu niedrige Werte auf starre oder eingeschränkte Prozesse hindeuten.

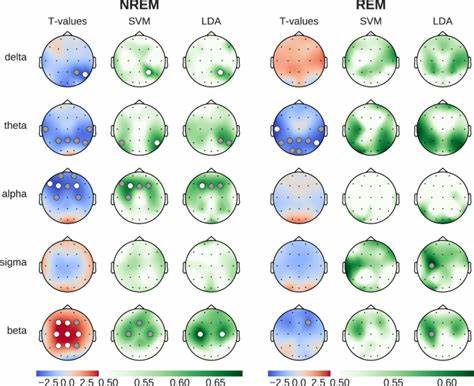

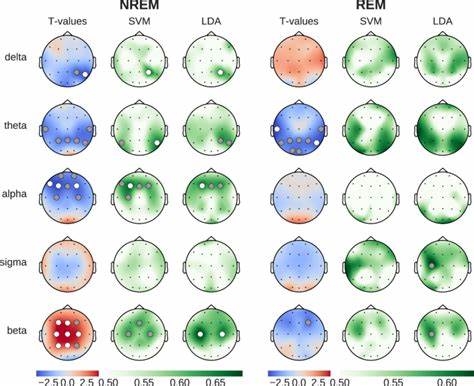

Das durch Koffein induzierte Ansteigen der Entropie im EEG während des NREM-Schlafs kann darauf hindeuten, dass die Gehirnaktivität dynamischer und flexibler wird, was jedoch auch Konsequenzen für die Schlafqualität haben könnte. Die Veränderung hin zu einem kritischen Regime hat eine besondere Bedeutung, da Gehirndynamik in diesem Zustand als am leistungsfähigsten gilt. Kritische Systeme balancieren zwischen zu viel Ordnung (starrer Zustand) und zu viel Chaos (übermäßige Zufälligkeit) und ermöglichen so optimale Informationsverarbeitung, Anpassungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit auf Umweltreize. Die Studie deutet darauf hin, dass Koffein während des Schlafs das Gehirn näher an diesen optimalen Zustand heranführt, wobei dieser Effekt besonders in jüngeren Personen im REM-Schlaf ausgeprägt ist. Gleichzeitig bestätigte die Analyse spezieller EEG-Frequenzbänder bekannte Effekte von Koffein.

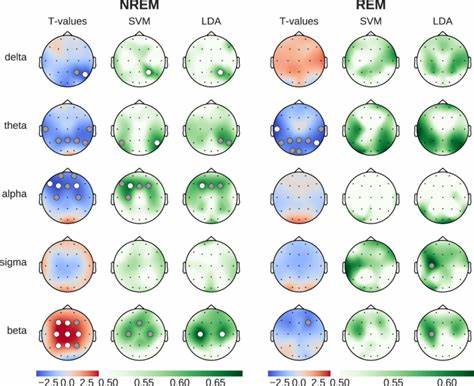

So wurde etwa eine Reduktion der Power im Delta- (0,5–4 Hz), Theta- (4–8 Hz) und Alpha-Band (8–12 Hz) festgestellt, wohingegen Beta-Frequenzen (16–32 Hz) zunahmen. Diese Effekte stehen im Zusammenhang mit der vermuteten Erhöhung der neuronalen Erregung und der Modulation inhibitorischer GABAerge Signalwege durch Koffein. Eine erhöhte Beta-Power wird oft mit erhöhter kortikaler Erregung und Aufmerksamkeit assoziiert. Die praktische Relevanz dieser Erkenntnisse ist vielseitig. Zum einen prägen sie unser Verständnis davon, wie Koffein Schlafqualität und Erholung beeinflusst.

Eine zu hohe Komplexität oder eine Abweichung vom natürlichen kritischen Regime im Schlaf könnten negative Auswirkungen auf die regenerative Funktion des Schlafs haben, beispielsweise auf Gedächtniskonsolidierung, Stoffwechselprozesse oder emotionale Verarbeitung. Zum anderen handelt es sich bei diesen Mechanismen um mögliche Ansatzpunkte für die Analyse altersbezogener Veränderungen in Schlaf und Koffeindynamik sowie für die Entwicklung individueller Empfehlungen zum Koffeinkonsum. Zwar zeigte die Studie robuste und reproduzierbare Effekte, weist aber auch auf Limitationen hin. Die differenzierte Wirkung von Koffein auf einzelne Schlafphasen und die zugrundeliegenden neurophysiologischen Mechanismen sind komplex und nicht vollständig verstanden. Ebenso erschwert die Verschiebung der Schlafarchitektur durch Koffein die isolierte Betrachtung seiner Wirkung auf spezifische neuronale Muster.

Auch können individuelle Unterschiede in Koffeinstoffwechsel, Lebensstil und genetischen Faktoren Einfluss nehmen. Zukünftige Forschung sollte die Langzeitfolgen wiederholter Koffeinexposition auf die kritische Gehirndynamik untersuchen, ebenso wie mögliche Auswirkungen im Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen oder Schlafstörungen. Besonders relevant wäre auch eine vertiefte Analyse der Wechselwirkung zwischen Koffein, Alterungsprozessen im Gehirn und kognitiven Funktionen. Zusammenfassend illustriert die Untersuchung eine faszinierende Facette der Wirkung von Koffein, die über den bloßen Wachheitseffekt hinausgeht. Die Substanz verändert während des Schlafs auf tiefgreifende Weise die neuronale Komplexität und motorische Balance zwischen Erregung und Hemmung, mit altersabhängigen Unterschieden.

Dieses Wissen vertieft das Verständnis der neurophysiologischen Grundlagen von Schlaf und Wachheit und liefert wertvolle Anhaltspunkte für die individuelle Steuerung des Koffeinkonsums im Alltag.