Koffein gehört weltweit zu den am häufigsten konsumierten psychoaktiven Substanzen. Ob in Kaffee, Tee oder Energy-Drinks – für viele ist es ein unverzichtbarer Begleiter durch den Alltag. Seine wachmachenden Eigenschaften sind gut bekannt, doch die tiefgreifenden Auswirkungen auf die Gehirnfunktion, insbesondere im Schlaf, sind komplex und bislang nicht vollständig erforscht. Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zeigen nun, dass Koffein altersabhängig die Komplexität und kritischen Zustände des Gehirns während des Schlafes beeinflusst. Diese Erkenntnisse eröffnen neue Perspektiven auf die neurophysiologischen Effekte von Koffein und dessen Rolle in Bezug auf Gesundheit, Schlafqualität und kognitive Leistungsfähigkeit.

Das Zusammenspiel von Koffein und Schlaf ist vielschichtig. Koffein ist ein Antagonist der Adenosinrezeptoren, was zu einer verringerten Schlafnotwendigkeit und gesteigerter Wachsamkeit führt. Adenosin ist ein Neurotransmitter, der im Gehirn die Schläfrigkeit fördert. Durch Blockierung dieses Signals wird das natürliche Schlafdrucksystem umgangen. Das hat einerseits positive Auswirkungen auf die kurzfristige Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit, andererseits kann es die Qualität und Struktur des Schlafs beeinträchtigen.

So verlängert Koffein die Einschlafzeit und verkürzt die Gesamtschlafdauer. Besonders betroffen ist die Tiefschlafphase, die für Erholung und Gedächtniskonsolidierung eine zentrale Rolle spielt. Eine spannende neue Studie analysierte die Gehirnaktivität von 40 Probanden mittels Elektroenzephalografie (EEG) an zwei Nächten mit und ohne Koffein (200 mg), um die Auswirkungen des Stimulans auf neuronale Dynamiken während verschiedener Schlafstadien zu untersuchen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf den Konzepten der neuronalen Komplexität und Kritikalität. Die Komplexität beschreibt, wie vielfältig und unvorhersehbar die neuronalen Signale sind – ein Marker für die Fähigkeit des Gehirns, flexibel und effizient Informationen zu verarbeiten.

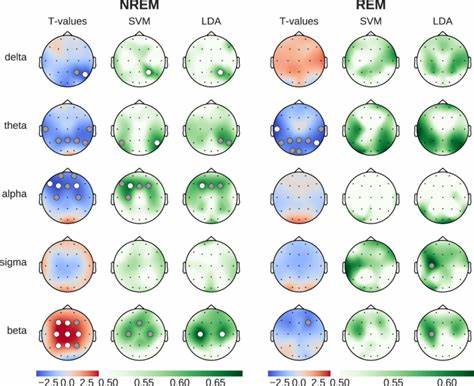

Kritikalität bezeichnet einen Zustand, in dem das Gehirn sich an der Grenze zwischen Ordnung und Chaos befindet, was als idealer Zustand zur Maximierung von Reaktionsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit gilt. Die Forscher konnten zeigen, dass Koffein während des Non-Rapid-Eye-Movement-Schlafs (NREM) zu einer deutlichen Erhöhung der Gehirnkomplexität führt. Dies äußerte sich in einer flacheren 1/f-ähnlichen Steigung des Leistungsspektrums, einer Vermehrung von Entropie als Maß für Unvorhersehbarkeit sowie einer Verringerung von langreichweitigen zeitlichen Korrelationen. Zusammen betrachtet sind diese Veränderungen ein Hinweis darauf, dass Koffein das Gehirn näher an den kritischen Zustand bringt und zu einer vielfältigeren neuronalen Dynamik beiträgt. Während diese Effekte beim NREM-Schlaf ausgeprägt und breit über viele Hirnregionen verteilt waren, traten sie beim Rapid-Eye-Movement-Schlaf (REM) jüngerem Publikum besonders stark in Erscheinung, wohingegen ältere Teilnehmer weniger stark betroffen waren.

Die altersabhängigen Unterschiede lassen sich unter anderem durch die Veränderung der Adenosinrezeptordichte im Gehirn erklären, die im Laufe des Lebens abnimmt. Während jüngere Menschen noch eine hohe Rezeptordichte aufweisen, nehmen diese bei mittleren Altersgruppen ab, was die Wirkung von Koffein auf Schlaf und Gehirnaktivität moduliert. Dadurch treten die Veränderungen in kritischer Dynamik und Komplexität bei älteren Schlafenden schwächer auf, insbesondere im REM-Schlaf. Die Bedeutung derartigen neurophysiologischer Veränderungen ist vielschichtig. Höhere Komplexität und das Erreichen kritischer Zustände werden mit erhöhter kognitiver Leistungsfähigkeit und verbesserter Informationsverarbeitung in Verbindung gebracht.

Allerdings ist zu beachten, dass während des Schlafs ein gewisser Grad an Ordnung und Stabilität notwendig ist, um regenerative Prozesse zu ermöglichen. Eine Steigerung der Entropie bzw. Komplexität durch Koffein kann somit auch als Indikator für eine verminderte Schlafqualität interpretiert werden. Dies erklärt, warum Koffeinkonsum insbesondere bei abendlicher Einnahme oft zu schlechtem Einschlafen, fragmentiertem Schlaf und reduzierter Erholung führt. Die detaillierte Analyse der EEG-Spektren mit Korrektur des aperiodischen Anteils (1/f-Hintergrundrauschen) erwies sich als wichtig, da dieser Breitbandanteil mit dem Verhältnis von Erregung und Hemmung im Gehirn korreliert.

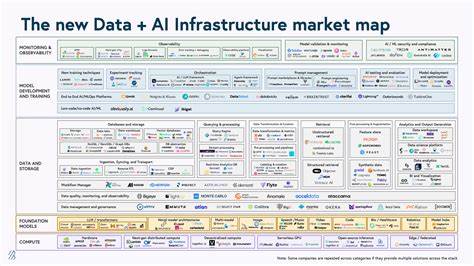

Nach Koffeineinnahme konnten Flachungen der aperiodischen Steigung nachgewiesen werden, die auf eine Verschiebung des neuronalen Gleichgewichts zugunsten erhöhter Erregung hindeuten. Im biologischen Kontext entspricht dies einer Aktivitätssteigerung, die auch die beobachtete Zunahme von schnellen Frequenzanteilen (Beta-Band) während des NREM-Schlafs erklärt. Diese neuronale Übererregbarkeit steht im Einklang mit der antagonistischen Wirkung von Koffein an Adenosinrezeptoren und den daraus folgenden Modulationen im Neurotransmittersystem. Maschinelles Lernen ermöglichte es den Forschern, EEG-Parameter effektiv zu klassifizieren und somit die Unterschiede zwischen koffein- und placeboinduzierten Zuständen zu verifizieren. Komplexitätsmaße wie die spektrale Sample-Entropie und die Lempel-Ziv-Komplexität waren dabei besonders aussagekräftig und bildeten die Grundlage für Klassifikatoren mit hohen Genauigkeiten im NREM-Schlaf.

Dies unterstreicht die Relevanz von nicht-linearen und komplexitätsbasierten EEG-Merkmalen bei der Erfassung koffeinbedingter Effekte. Die altersabhängigen Ergebnisse werfen interessante Fragen bezüglich des Umgangs mit Koffein in verschiedenen Lebensphasen auf. Während jüngere Erwachsene stärkere Modulationen in REM-Schlafphasen zeigten, scheinen sich die Gehirndynamiken bei mittleren Altersgruppen aufgrund der geringeren Rezeptordichte und veränderter Schlafarchitektur weniger zu verändern. Dies könnte bedeuten, dass die schlafstörenden Wirkungen von Koffein bei älteren Erwachsenen unter Umständen sogar verstärkt sind, da regenerative Schlafphasen ohnehin reduziert sind. Andererseits sprechen neuroprotektive Effekte von Koffein – etwa gegen Parkinson oder andere neurodegenerative Erkrankungen – für eine differenzierte Betrachtung.

Insgesamt zeigt die Studie, wie Koffein nicht nur kurzfristig wach hält, sondern tiefgreifende und altersabhängige Veränderungen in den elektrischen Aktivitätsmustern des Gehirns während des Schlafs bewirkt. Die Verschiebung hin zu komplexeren, kritischen Zuständen spiegelt ein aufregendes Forschungsfeld wider, das unseren Blick auf Schlaf, Wachheit und die Grenze zwischen beiden erweitert. Es bleibt aber weiterhin klar, dass Koffein bei zu spätem Konsum den natürlichen Rhythmus stört und Schlafqualität beeinträchtigen kann. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse sollten Koffeinkonsumenten über mögliche alters- und schlafphasenspezifische Effekte informiert werden. Für eine optimale Gesundheit empfiehlt sich daher insbesondere abends auf koffeinhaltige Getränke zu verzichten.

Gleichzeitig könnte die gezielte Nutzung koffeininduzierter neuronaler Erregung tagsüber, etwa bei kognitiven Anforderungen, sinnvoll sein. Die Forschung zu Koffein und Gehirndynamik steht erst am Anfang. Zukünftige Studien werden vermutlich weitere Details zum Zusammenspiel von Neurotransmittersystemen, E/I-Balance und komplexen Hirnprozessen liefern. Besonders spannend ist dabei die Rolle von Koffein bei neurologischen Erkrankungen sowie der potenzielle therapeutische Nutzen. Zudem könnten neue Verfahren der EEG-Signalverarbeitung und KI-basierte Analysen die individuelle Wirkung von Koffein besser beschreiben und personalisierte Empfehlungen ermöglichen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Koffein als allgegenwärtiges Stimulans mit weitreichenden Auswirkungen auf Gehirn und Schlaf ebenfalls Einfluss auf essentielle neurophysiologische Parameter nimmt – und dies altersabhängig. Das Verständnis dieser Effekte ist nicht nur für die Schlafmedizin, sondern auch für den alltäglichen bewussten Umgang mit Koffein von großer Bedeutung.