Koffein zählt zu den meistkonsumierten psychoaktiven Substanzen weltweit. Für viele Menschen ist der morgendliche Kaffee eine unverzichtbare Routine, um geistig frisch und aufnahmefähig in den Tag zu starten. Doch während vielfach über die Auswirkungen von Koffein auf die Wachheit und Leistungsfähigkeit gesprochen wird, ist über seine Rolle im Schlafzyklus und die damit verbundenen neurophysiologischen Veränderungen weniger bekannt. Insbesondere wie sich diese Wirkung mit dem Alter verändert, ist ein spannendes Forschungsfeld, dessen Ergebnisse nun neue Einsichten bieten. Aktuelle Studien mit Schlaf-Elektroenzephalographie (EEG) haben gezeigt, dass die Einnahme von 200 mg Koffein – etwa zwei Tassen Kaffee – vor dem Schlafen zu einer signifikanten Veränderung der Gehirnaktivität führt.

Diese Veränderungen zeigen sich vor allem in zwei komplexen neuronalen Parametern: der Komplexität der Gehirnsignale und der sogenannten Kritikalität, also einem Zustand, in dem das Gehirn optimal zwischen Ordnung und Chaos balanciert, um Informationsverarbeitung und Anpassungsfähigkeit zu maximieren. Die Komplexität des Hirnsignals beschreibt, wie vielfältig und unvorhersehbar die neuronalen Muster sind. Ein komplexeres Muster bedeutet oft bessere kognitive Funktionen und höhere Flexibilität im Gehirn. Kritikalität hingegen steht für den dynamischen Zustand, in dem das System weder zu geordnet noch zu zufällig ist, sondern genau im „optimalen Bereich“ operiert. Das Gehirn gilt dann als höchst sensitiv für Reize und kann effizient Informationen integrieren.

Die Forschung fand heraus, dass Koffein die Komplexität der Schlaf-EEG-Signale erhöht. Dieser Effekt ist besonders während des Non-Rapid-Eye-Movement (NREM)-Schlafs ausgeprägt, der überwiegend für die körperliche Erholung und Gedächtniskonsolidierung verantwortlich ist. Koffein führt dort zu einer Flachung der sogenannten 1/f-Spektralkurve, einem Maß für den aperiodischen Hintergrund der EEG-Signale, was auf eine Veränderung im Gleichgewicht zwischen neuronaler Erregung und Hemmung hindeutet – dem sogenannten Excitation-Inhibition-Verhältnis. Dieses Ungleichgewicht schiebt das Gehirn näher an den kritischen Zustand. Im Wachzustand ist ein ähnlicher Effekt bekannt, aber der Nachweis für den schlafbezogenen Einfluss ist neu und besonders aufschlussreich.

Spannenderweise verändert sich die Wirkung von Koffein im Schlaf mit dem Alter. Jüngere Erwachsene im Alter zwischen 20 und 27 Jahren weisen stärkere Veränderungen in der REM-Phase (Rapid-Eye-Movement-Schlaf) auf, vor allem bei der Zunahme der neurologischen Komplexität und einer höheren Nähe zur Kritikalität. Bei älteren Erwachsenen zwischen 41 und 58 Jahren sind diese Effekte wesentlich schwächer oder fehlen sogar in der REM-Phase, während im NREM-Schlaf keine signifikanten Altersunterschiede festgestellt wurden. Diese Beobachtungen stehen im Einklang mit dem bekannten altersbedingten Rückgang der Dichte von Adenosinrezeptoren, die eine wichtige Rolle bei der Wirkung von Koffein spielen. Adenosin fungiert als körpereigener Botenstoff, der vor allem hemmend wirkt und die Schlafbereitschaft fördert.

Koffein wirkt als Adenosinantagonist und blockiert dessen Rezeptoren, wodurch der natürliche Hemmeffekt auf das zentrale Nervensystem reduziert wird. Dadurch steigert Koffein die neuronale Erregbarkeit, das Wachheitsgefühl und unterdrückt den natürlichen Schlafdruck. Mit zunehmendem Alter nimmt die Verfügbarkeit dieser Rezeptoren ab, was erklärt, warum die Wirkung in älteren Menschen abgeschwächt ist. Im Detail verändert Koffein während des Schlafes die Leistungsdichte (Power Spectral Density) im EEG. Speziell sinkt die Leistung in den langsamen Delta- und Theta-Frequenzen, die typischerweise mit Tiefschlafphasen assoziiert sind.

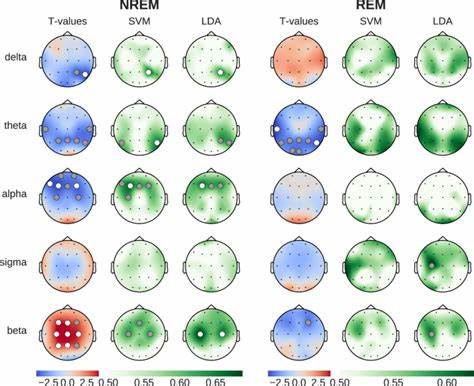

Gleichzeitig nimmt die Aktivität in höheren Frequenzbändern wie Beta zu, was auf eine anregendere neuronale Aktivität hindeutet. Diese Effekte werden noch deutlicher, wenn man die nicht-zyklische 1/f-Aperiodizität herausrechnet, also den Hintergrundrauschenanteil der EEG-Signale. Die präzise Separierung von rhythmischer und aperiodischer Aktivität führt zu einer besseren Aufschlüsselung der Stimuluswirkungen und vermeidet irreführende Ergebnisse. Ein weiterer wichtiger Befund betrifft die langreichweitigen zeitlichen Korrelationen der Hirnsignale, erfasst mittels Detrended Fluctuation Analyse (DFA). Koffein bewirkt hier eine Reduktion des DFA-Exponenten, was darauf hindeutet, dass die neuronalen Signale weniger stark über lange Zeiträume korreliert sind, oftmals ein Marker für die Annäherung an den kritischen Zustand.

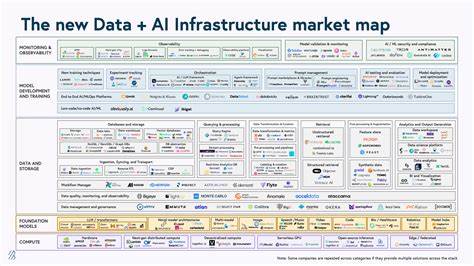

Ein Gehirn, das sich in der Nähe der Kritikalität befindet, ist nicht nur biologisch effizienter, sondern zeigt auch eine verbesserte Verarbeitung und Integration von Informationen, was möglicherweise die kognitiven Vorteile von Koffein unterstützen könnte. Interessant ist zudem der Einsatz maschineller Lernverfahren zur Analyse der EEG-Daten. Klassifikatoren wie Support Vector Machines (SVM) und lineare Diskriminanzanalysen (LDA) konnten mithilfe von Komplexitäts- und Kritikalitätsmerkmalen in vielen Fällen erfolgreich zwischen Koffein- und Placebo-Bedingungen unterscheiden, besonders während des NREM-Schlafs. Die Ausstattung dieser Algorithmen mit Merkmalen wie Spektralentropie, Sample Entropie und Lempel-Ziv-Komplexität offenbarte deren hohe Bedeutung in der Unterscheidung, teilweise sogar höher als klassische Spektralleistungsmessungen. Diese Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass Koffein weit über seine bekannten Wirkungen auf Wachheit und Aufmerksamkeit hinausgeht und die grundlegenden Dynamiken des schlafenden Gehirns beeinflusst.

Die verbesserte Komplexität und die Nähe zum kritischen Zustand weisen auf erhöhte neuronale Flexibilität hin, was allerdings auch Auswirkungen auf die Qualität und Erholungseffekte des Schlafs haben kann. Die altersabhängigen Unterschiede weisen zudem auf die Notwendigkeit hin, den Konsum von Koffein kontextsensitiv zu betrachten. Jüngere Menschen reagierten stärker auf Koffein in der REM-Phase, einem für Traumaktivität und emotionale Verarbeitung wichtigen Stadium, während bei älteren Personen dieser Effekt abgeschwächt ist. Dies dürfte mit Veränderungen bei der Neurochemie und Rezeptordichte in Verbindung stehen, die das Schlafmuster generell verändern und die Empfindlichkeit gegenüber Stimulanzien modifizieren. Zusätzlich können altersbedingte Veränderungen in der Leberfunktion, die den Koffeinabbau beeinflussen, und Unterschiede in der Schlafarchitektur – etwa der generell geringere Anteil an REM-Schlaf im Alter – die Wirkungen von Koffein auf das EEG mitbestimmen.

Lifestyle-Faktoren wie Stress, körperliche Aktivität und Ernährungsgewohnheiten können ebenfalls modulieren, wie das Gehirn im Schlaf auf Koffein reagiert. Dennoch sind die Auswirkungen von Koffein auf Hirnkomplexität und Kritikalität nicht ausschließlich negativ zu bewerten. Während eine erhöhte Gehirnaktivität im Schlaf mit Schlafstörungen, Bluthochdruck oder neurodegenerativen Erkrankungen assoziiert wurde, kann die Digitalisierung und Verstärkung von neuronaler Verarbeitung bei kontrolliertem Genuss auch vor neurodegenerativen Prozessen schützen. So sind koffeinbedingte Effekte bei neurologischen Erkrankungen wie Parkinsons positiv dokumentiert, ohne die schlafbezogenen Störfaktoren näher zu beleuchten. Aus methodischer Sicht zeichnen sich die aktuellen Ergebnisse durch sorgfältige Datenerhebung aus, unter anderem durch Verwendung eines dichten EEG-Netzes, zweifache Blindversuche sowie die Anwendung fortgeschrittener statistischer und maschineller Lernverfahren zur Validierung der Befunde.

Insbesondere die Trennung der EEG-Signale in periodische und aperiodische Komponenten und die parallele Nutzung mehrerer Komplexitätsmetriken erhöhen die Zuverlässigkeit der Schlussfolgerungen. In Zukunft sollten Studien diese Effekte bei klinischen Populationen, etwa bei Personen mit Schlafstörungen, neurodegenerativen Erkrankungen oder Stimmungsstörungen, weiter untersuchen. Das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Koffein, Schlafdynamik und Alter könnte helfen, gezielte Empfehlungen für Konsum und Schlafhygiene zu geben. Weiterhin könnten die Messwerte der Gehirnkomplexität und Kritikalität als Biomarker dienen, um Multiparameter-Einflüsse auf die Schlafqualität und kognitive Gesundheit zu bewerten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Koffein nicht nur durch sein etabliertes Stimulationspotenzial das Gehirn beeinflusst, sondern die neuronale Komplexität und den dynamischen Zustand während des Schlafs fördert, wenn auch in einem altersabhängigen Muster.

Die Verstärkung der Gehirnaktivität und die Verschiebung in Richtung Kritikalität während der NREM-Phasen wecken sowohl Chancen als auch Bedenken bezüglich der Schlafqualität und deren physiologischer und kognitiver Konsequenzen. Für jeden individuellen Koffeinkonsum sollte daher nicht nur die unmittelbare Wachheitssteigerung im Blick sein, sondern auch die tieferliegenden Veränderungen in der Schlafneurologie, die vor allem bei jungen und älteren Menschen unterschiedlich ausfallen können.