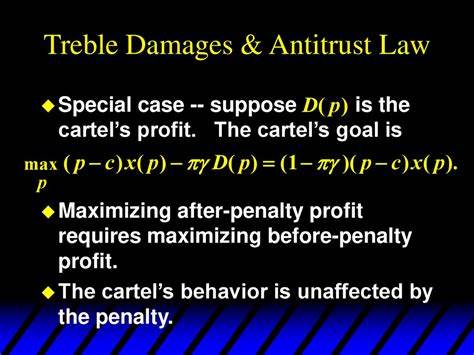

Die Geschichte des Baumschutzrechts in den Vereinigten Staaten ist tief verwurzelt und bietet eine faszinierende Perspektive auf die sich wandelnde Wertschätzung von Bäumen in Gesellschaft, Wirtschaft und Recht. Seit über drei Jahrhunderten erstreckt sich die Entwicklung dieses Rechtsgebiets und zeigt, wie zunehmend der Wert von Bäumen als wichtige Ressource, ökologisches Kapital und kulturelles Erbe anerkannt wurde. Besonders markant in der US-amerikanischen Rechtstradition sind die sogenannten dreifachen Schadensersatzforderungen, die im Kontext unerlaubter Baumfällungen oder Baumverletzungen gelten. Sie bilden einen Schutzmechanismus, der sowohl abschreckend funktioniert als auch den Eigentümer für Verluste mehr als nur durch den reinen Marktwert entschädigt. Diese Regelung hat ihre Wurzeln im späten 17.

Jahrhundert und wurde seither kontinuierlich fortentwickelt und regional an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst. Der Beginn dieser Rechtsform findet sich in der Kolonie Massachusetts im Jahr 1698, wo die erste gesetzliche Regelung verankert wurde, die für vorsätzliches Fällen oder Beschädigen von Bäumen eine dreifache Schadensersatzsumme vorsah. Der Grund für diese Maßnahme lag darin, dass Bäume zu jener Zeit eine besonders wertvolle Ressource darstellten. Gerade in einer expandierenden Kolonialwirtschaft begannen Wälder als Lieferanten für Schiffsbau, Baumaterialien und Brennholz unverzichtbar zu werden. Der besondere Wert von Bäumen ist eng verbunden mit dem Fakt, dass sie Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, zum Wachsen benötigen und nicht einfach wie konventionelle bewegliche Güter ersetzt werden können.

Allein das forstwirtschaftliche Potenzial und die ökonomische Bedeutung machten den Schutz vor Diebstahl oder unerlaubte Nutzung zu einer dringlichen Angelegenheit. Das Prinzip der dreifachen Schadensersatzforderung erfüllte mehrere Funktionen zugleich. Es war ein starkes Instrument, um vorsätzliches unerwünschtes Verhalten zu verhindern und gleichzeitig die Schwierigkeiten bei der Tatentdeckung zu kompensieren. Oft konnten Eigentümer erst nach Monaten oder sogar Jahren feststellen, dass Trees entfernt oder beschädigt worden waren. Ein Schadensersatz, der lediglich dem Marktwert entsprach, hätte diese Vergehen nicht ausreichend geahndet.

Die punitive Dimension der dreifachen Entschädigung verweist auf ein seit jeher tiefes Verständnis der Kolonialgesetzgeber für die Notwendigkeit eigens verstärkter Rechtsmittel. Mit der Zeit übernahmen andere Neuenglandstaaten wie Connecticut, New Hampshire und Rhode Island ähnliche Regelungen. Dabei wurden Regelungen zunehmend elaborierter, etwa indem Schadenshöhungen an den Baumdurchmesser gekoppelt wurden. Der Einfluss des englischen Common Law, insbesondere der „Waste Doctrine“ zum Schutz gegen mutwillige Verschwendung von Grundstücksgut, war dabei ein wichtiger kultureller und rechtlicher Bezugspunkt. Allerdings gingen die amerikanischen Bundesstaaten weiter, indem sie das Prinzip der dreifachen Schadensersatzforderung als Standard bei bewussten Verletzungen etablierten.

Dieses Vorgehen war notwendig, um den Herausforderungen einer schnell expandierenden Nation mit großen, schwer zu überwachenden Waldflächen gerecht zu werden. Die Ausbreitung dieser gesetzlichen Konzepte zog sich mit der territorialen Expansion der USA nach Westen. Gebiete wie der Nordwest-Territorium übernahmen ab 1800 diese Regelungen und führten sie bei Erreichen des Status eines Bundesstaats oftmals innerhalb von zehn Jahren ein. Staaten des Mittleren Westens wie Ohio, Indiana, Illinois oder Wisconsin entwickelten ihre eigenen Versionen zum Schutz des kostbaren Holzbestands in Zeiten intensiver Abholzung und wirtschaftlicher Entwicklung. Dabei spielten Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen und die Bedeutung der Holzindustrie als wirtschaftlicher Motor eine wesentliche Rolle.

Besonders interessant ist, wie die regionalen Unterschiede die Ausgestaltung der Gesetze beeinflussten. In Staaten mit geringeren Vorkommen von Waldreserven, etwa in den Präriezonen von Iowa oder Kansas, stand der Schutz der wenigen vorhandenen Baumressourcen im Vordergrund. Hier verbanden sich Forstschutzmaßnahmen mit landwirtschaftlichen Interessen. Der Südosten der Vereinigten Staaten präsentierte eine weitere Facette. Der späte 19.

und frühe 20. Jahrhundert waren gekennzeichnet von einer umfassenden Erschließung und Ausbeutung der dortigen Wälder, was den Bedarf an strengen Holzschutzgesetzen signifikant erhöhte. Insbesondere nach der Aufhebung des Southern Homestead Act im Jahr 1876, der große Waldgebiete für private Zwecke erschloss, entstand eine intensive kommerzielle Ausbeutung durch nördliche Investoren. Einheitliche und scharfe Regelungen mit dreifachen Schadensersatzansprüchen wurden zu einem unverzichtbaren Werkzeug gegen Holzdiebstahl. Parallel entwickelten sich regionale Kooperationen zum Schutz vor Waldbränden, die indirekt auch den rechtlichen Rahmen beeinflussten.

Der Westen musste hingegen andere Herausforderungen bewältigen. Die weiten Flächen mit großem Anteil an Bundesland, das unter föderaler Kontrolle steht, führten dazu, dass einzelne Bundesstaaten ihre Schutzregelungen adaptieren mussten. Praktisch jeder westliche Bundesstaat übernahm innerhalb kurzer Zeit nach Staatsgründung Modelle, die auf den östlichen Mustern basierten, passte sie aber an örtliche Gegebenheiten und die Besonderheiten der Waldtypen an. Staaten wie Washington oder Oregon entwickelten recht komplexe Strukturen, mit differenzierten Anforderungen an Willens- und Nachlässigkeitsgrade bei der Tat, basierend auf ihrer starken Holzindustrie. Auch die Bundesgesetzgebung adressiert Fälle von Holzdiebstahl auf öffentlichem Bundesland und sieht ähnliche Schadensmultiplikatoren vor.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Verbreitung und Anpassung dieser Gesetze größtenteils ohne formale Modellgesetzgebung oder koordinierte nationale Initiativen erfolgte. Keine der großen Organisationen wie die Uniform Law Commission oder die American Bar Association hatte jemals explizit Vorschläge oder Modelle zu dreifachen Schadensersatzforderungen bei Baumverletzungen vorgelegt. Stattdessen erfolgte die genealogische Entwicklung fast organisch durch richterliche Bezüge, gegenseitige Gesetzesübernahmen und juristische Netzwerke. Bundesstaaten entnahmen bewährte Regelungen benachbarter Staaten und gestalteten diese neu, wobei regionale, wirtschaftliche und ökologische Gegebenheiten die Ausgestaltung bestimmten. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Fokus der Anwendung zusätzlich zum Schutz von Holzressourcen deutlich erweitert.

Moderne Umweltschutzgesetze und städtische Baumschutzverordnungen greifen verstärkt auf das Instrument der dreifachen Schadensersatzforderung zurück, um den wachsenden Wert von Bäumen in ökologischer und städtebaulicher Hinsicht zu würdigen. So hat beispielsweise der Bundesstaat Maine 2015 seine Gesetzgebung zugunsten umfassender Wiederherstellungskosten und zusätzlicher Strafschadensersatzmechanismen angepasst. Gerichtsurteile in Kalifornien und Washington erlauben mittlerweile den Ersatz für psychische Belastung oder Beeinträchtigung der Lebensqualität durch Baumverlust, was eine weitere qualitative Erweiterung bedeutet. Dieser verschärfte rechtliche Schutz findet sich nicht nur auf Landesebene, sondern auch zunehmend auf kommunaler Ebene. In Städten wie Washington D.

C. wurde eine erhebliche Erhöhung der Strafen für den unerlaubten Eingriff in sogenannte „Heritage Trees“ umgesetzt. Auch auf Bundesebene besteht mit dem Neighborhood Tree Act von 2023 eine Gesetzesinitiative, die darauf abzielt, bundesstaatliche und lokale Schutzbemühungen zu stärken und zu koordinieren. Die vielfältigen gesetzlichen Ausprägungen spiegeln die Besonderheiten der föderalen Struktur der Vereinigten Staaten wider. Während die überwiegende Mehrheit der Staaten die dreifache Schadensersatzforderung als Standard kennt, variieren die Schadenshöhe, die Anforderungen an Willensbildung oder Nachlässigkeit, sowie Verteidigungsrechte deutlich.

Einige Bundesstaaten, vor allem in ariden Regionen wie Arizona, verzichten gänzlich auf umfassende Regelungen und überlassen diese Bereiche dem allgemeinen Common Law. Diese Unterschiede zeigen den Spielraum für lokale Anpassungen und die Balance zwischen wirtschaftlichen Interessen, ökologischer Verantwortung und individuellen Grundeigentumsrechten. Die Entwicklung der dreifachen Schadensersatzforderungen im Baumschutzrecht der USA ist im Großen und Ganzen ein Paradebeispiel für organische Rechtsentwicklung in einem föderalen System. Ursprünglich als pragmatische Antwort auf Holzdiebstahl und die Herausforderungen ländlicher Ressourcenverwaltung ausgelegt, hat dieses Rechtsinstitut die Zeiten überdauert und sich den aktuellen Anforderungen moderner Umwelt- und Stadtpolitik angepasst. Es ist ein lebendiger Beleg dafür, wie frühe gesetzgeberische Weitsicht und kontinuierliche rechtliche Anpassung gemeinsam zur Bewahrung wertvoller, unwiederbringlicher Naturgüter beitragen können.

Die interaktive Zeitleiste dieser Entwicklung zeigt die wichtigsten Meilensteine von der Kolonialzeit über die Ausweitung nach Westen und Süden bis zur heutigen Gesetzgebung. Sie bietet einen detaillierten Einblick in die Justizentscheidungen, Gesetzesänderungen und regionalen Besonderheiten, die zusammen das komplexe Mosaik des amerikanischen Baumschutzrechts bilden. Von der Verankerung der dreifachen Schadensersatzforderungen in Massachusetts 1698 bis zur Stärkung kommunaler Baumschutzverordnungen im 21. Jahrhundert reicht ein umfassender Bogen, der nicht nur Rechtswissenschaftlern, sondern auch Umweltinteressierten und politischen Entscheidungsträgern wertvolle Orientierung bietet. In einer Zeit zunehmender klimatischer Herausforderungen und der wachsenden Bedeutung urbaner Ökosysteme bleibt der sorgfältige rechtliche Schutz von Bäumen unverändert wichtig.

Die Tradition der dreifachen Schadensersatzforderungen trägt dazu bei, dass Baumschutz in den USA weit mehr als nur ein Nebenthema ist, sondern ein zentraler Bestandteil einer ganzheitlichen Umwelt- und Eigentumspolitik bleibt.