Innovationen im Bausektor sind essenziell, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig leistungsfähige Materialien zu entwickeln. Ein besonders vielversprechender Weg ist die Nutzung von Bio-Beton, bei dem Mikroorganismen eine zentrale Rolle spielen. Hochfester Bio-Beton bietet dank mikrobiell induzierter Calciumcarbonat-Präzipitation (MICP) eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichem Beton, ohne dabei Abstriche bei der Festigkeit machen zu müssen. Gerade im Bereich der Herstellung von Bauelementen eröffnet dieses Material vollkommen neue Möglichkeiten für nachhaltiges und zugleich effizientes Bauen. Die Fertigung von tragfähigen Bauteilen aus Bio-Beton zeigt, wie Biotechnologie und Ingenieurskunst verschmelzen können, um nachhaltige Baustoffe der Zukunft zu entwickeln.

Die Herstellung von Portlandzement-basiertem Beton ist nach wie vor eine der größten Quellen für CO2-Emissionen weltweit. Insbesondere der Prozess der Kalkstein-Calcination setzt erhebliche Mengen an Kohlendioxid frei, die durch den bloßen Umstieg auf erneuerbare Energien alleine nicht genug zu reduzieren sind. Deshalb richten Forscher ihr Augenmerk auf Materialien, welche diesen Prozess vermeiden oder weitgehend kompensieren. Genau hier setzt der Bio-Beton an, der im Herstellungsprozess Kohlendioxid bindet und damit nicht nur CO2-neutral, sondern potenziell CO2-negativ ist. Solche Ansätze sind essenziell angesichts der steigenden Anforderungen an nachhaltiges Bauen und der ambitionierten Klimaziele der Bauindustrie.

Das Herzstück des Bio-Betons ist die mikrobielle Induktion von Calciumcarbonat-Ausfällungen. Dabei werden urease-aktive Bakterien, oder in modernen Verfahren auch ureaseaktive Calciumcarbonat-Pulver (UACP), eingesetzt, um aus einer Mischung aus Harnstoff und Calciumionen kristallines Calciumcarbonat innerhalb eines Sand- oder Gesteinsgefüges auszubilden. Diese Biomineralisation erfolgt bei relativ niedrigen Umgebungsbedingungen und bindet CO2 fest in Form von Karbonaten. Die resultierende Zementierung verleiht dem Material seine Festigkeit, die bei optimalen Parametern inzwischen vergleichbar mit Beton auf Portlandzementbasis ist. Die Suche nach hoher Druckfestigkeit und ausreichender Bauteiltiefe hat in der Forschung lange Zeit Herausforderungen bereitet.

Denn während die Prozesse der MICP an sich bekannt sind, stellen das Erzielen homogener Bauteile mit großem Volumen und hoher Tragfähigkeit noch komplexe Aufgaben dar. Im klassischen MICP kam es häufig zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Calciumcarbonat-Ablagerungen im Material, was zu schwachen Zonen und unregelmäßiger Festigkeit führte. Die Verwendung von ureaseaktivem Calciumcarbonat-Pulver statt lebender Bakterienzellen hat die Stabilität und Reproduzierbarkeit der Prozesse verbessert, denn dieses Verfahren reduziert das Ausspülen von aktiven Mikroorganismen und stabilisiert die enzymatische Aktivität während der Inkubation. Der Aufbau einer optimalen Kornpackung ist ein weiterer entscheidender Faktor für die Leistungsfähigkeit von Bio-Beton. Durch Auswahl und Kombination verschiedener Quarzsandfraktionen mit abgestuften Korngrößen kann die Packungsdichte maximiert werden.

Dies reduziert die Porosität und führt zu einem höheren Anteil an Aggregatmasse, was wiederum die mechanische Stabilität erhöht. Forschungsergebnisse zeigen, dass ein besonnenes Zusammenspiel der Kornmischung und ein hoher Packungsgrad eine signifikante Verbesserung der Druckfestigkeit bewirken. Neben dem Materialmischungsverhältnis spielt auch die biotechnologische Steuerung der Biomineralisation eine entscheidende Rolle. Die Entwicklung eines automatisierten, druckbasierten Stop-Flow-Injektionssystems ermöglicht die kontrollierte und wiederholte Zufuhr der Lösung aus Harnstoff und Calciumionen. Dabei wird die Lösung regelmäßig in bestimmten Intervallen unter definiertem Druck in das Sand-UACP-Gemisch injiziert.

Diese Vorgehensweise fördert eine gleichmäßige Durchfeuchtung und ein homogeneres Wachstum der Calciumcarbonat-Kristalle über die gesamte Bauteiltiefe. Im Vergleich zu reinem Schwerkraft-Perkolieren wird so das Verstopfen und Blockieren von Fließkanälen innerhalb des Materials minimiert. Die Forschungsergebnisse belegen, dass damit erstmals eine Druckfestigkeit von über 50 MPa bei Bauteilen mit einer Dicke von ungefähr 140 Millimetern erreicht werden konnte. Diese Werte entsprechen nicht nur konventionellem Beton der Festigkeitsklasse C20/25, sondern eröffnen auch die Möglichkeit, Bio-Beton für tragende und vorgespannte Bauelemente in der Fertigteilherstellung einzusetzen. Das ist ein Meilenstein gegenüber bisherigen Experimenten, bei denen Bio-Beton lediglich als Mauerelement mit vergleichsweise niedriger Festigkeit eingesetzt wurde.

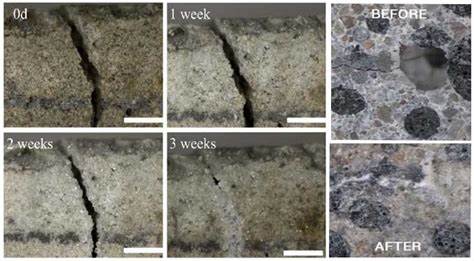

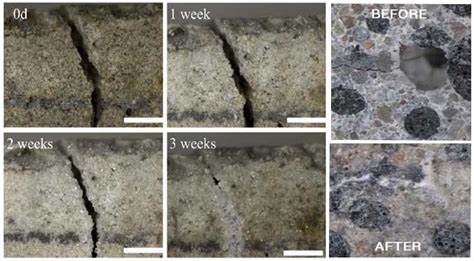

Die mechanischen Eigenschaften des so erzeugten Bio-Betons sind beeindruckend. Die Materialdichte liegt bei ca. 2,2 Gramm pro Kubikzentimeter, was dem Bereich poröser keramischer Werkstoffe und herkömmlich verwendeten Betonbzw. Ziegelmauerwerk entspricht. Die Untersuchungen mittels Ultraschall geschwindigkeit sowie Rasterelektronenmikroskopie bestätigen eine dichte und gleichmäßige Verteilung der Calciumcarbonat-Brücken, die die Sandkörner verbunden halten.

Dadurch entstehen tragfähige Strukturen, die eine stabile Lastübertragung garantieren. Trotz der erreichten Erfolge sind noch Herausforderungen zu meistern, insbesondere bei der Optimierung der Materialhomogenität in alle Raumrichtungen. So zeigt sich eine gewisse Anisotropie in der Ultraschallwellenausbreitung, die darauf hindeutet, dass die Kompaktierungstechnik noch weiter verbessert werden kann. Hier bieten sich kombinierte Methoden aus Pressen und Vibrieren an, um noch dichtere Packungsmuster und damit zuverlässigere Druckfestigkeit in allen Dimensionen zu erzielen. Umweltaspekte sind bei Bio-Beton von herausragender Bedeutung.

Der erzeugte Werkstoff bindet zwar CO2 in Form von Karbonat langfristig, doch der Einsatz von Rohstoffen wie industriellem Harnstoff ist energieintensiv und trägt indirekt zu CO2-Emissionen bei. Deshalb werden alternative Quellen wie menschlicher Urin oder Nebenprodukte der Landwirtschaft als nachhaltige Alternativen erforscht. Außerdem muss die umweltfreundliche Handhabung der beim Prozess entstehenden Reststoffe - wie Ammonium und Chlorid - beachtet werden, um eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu gewährleisten. Auch die Reinforcement-Strategien sind Teil aktueller Forschung. Da herkömmlicher Stahlkorrosionsrisiken aufweist, ist der Einsatz von korrosionsbeständigen Fasern, beispielsweise aus Basalt, eine vielversprechende Ergänzung.

Solche Verstärkungen eröffnen ein hohes Potenzial für die Nutzung von Bio-Beton in tragenden Bauelementen ohne die bekannten Problematiken traditioneller Stahlbewehrungen. Die Kombination aus biologischer Mineralbildung, präziser technischen Steuerung und einer angepassten Aggregatpackung ermöglicht die Herstellung von Bio-Beton mit einer ungeahnten Leistungsfähigkeit. Durch weitere Forschung und industrielle Skalierung könnte eine breite Anwendung von Bio-Beton in der Produktion von hochwertigen, nachhaltigen Bauteilen Realität werden. Die veränderten Materialeigenschaften machen ihn nicht nur ökologisch attraktiv, sondern auch wettbewerbsfähig gegenüber konventionellen Baustoffen. Insgesamt ist hochfester Bio-Beton ein Schlüsselwerkstoff einer nachhaltigen Zukunft im Bauwesen.

Die Verlagerung von chemieintensiver Zementproduktion hin zu biomineralischen Prozessen revolutioniert die Bauindustrie und wird helfen, den CO2-Fußabdruck unseres Bauens dauerhaft zu reduzieren. Dies wird neben der Klimafreundlichkeit auch wirtschaftliche Vorteile verknüpfen, da weniger energieaufwendige und lokal verfügbare Ressourcen eingesetzt werden können. In Kombination mit modernen Fertigungstechnologien und einer ganzheitlichen Materialstrategie wird Bio-Beton bald eine zentrale Rolle in modernen Bauprojekten spielen und zukunftsweisende ökologische Standards setzen.