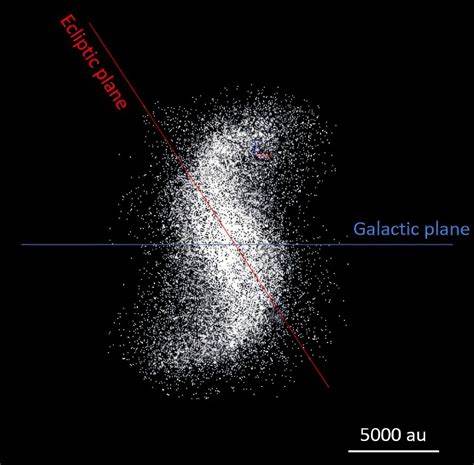

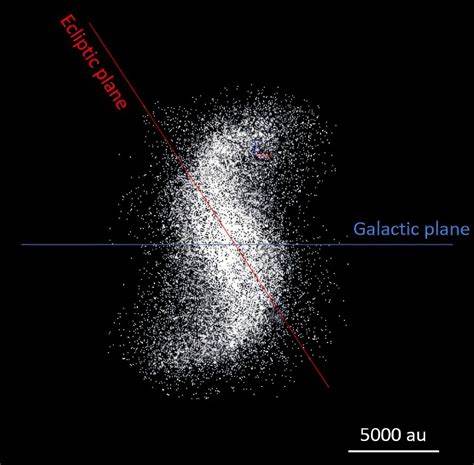

Die Oortsche Wolke gilt als eine der mysteriösesten Regionen unseres Sonnensystems. Sie umgibt unseren Stern mit einer gewaltigen, kugelförmigen Ansammlung eisiger Körper, die weit jenseits der Umlaufbahnen der äußersten Planeten liegt. Lange Zeit war diese Wolke nur hypothetisch, doch wissenschaftliche Modelle und Beobachtungen von langperiodischen Kometen bestätigen ihre Existenz eindrucksvoll. Neuere Forschungen deuten nun auf eine bemerkenswerte Spiralstruktur innerhalb der inneren Oortschen Wolke hin, die viele Fragen über die Entstehung und Dynamik unseres Sonnensystems neu beleuchten könnte. Die Oortsche Wolke ist nach dem niederländischen Astronomen Jan Oort benannt, der in den 1950er-Jahren erstmals die Existenz eines solchen Reservoirs aus Kometen postulierte.

Diese Wolke reicht von etwa 2.000 bis zu 100.000 astronomischen Einheiten (AE) vom Sonnenzentrum entfernt. Zum Vergleich: Ein AE entspricht der durchschnittlichen Entfernung zwischen Erde und Sonne. Die innere Oortsche Wolke erstreckt sich in einem Bereich von ungefähr 2.

000 bis 20.000 AE und zeichnet sich durch eine dichtere Ansammlung von Objekten aus, die aufgrund ihrer Nähe zur Sonne dynamisch interessanter sind. Die Entdeckung einer Spiralstruktur innerhalb dieser inneren Region stellt einen Paradigmenwechsel dar. Statt einer zufälligen, sphärischen Verteilung zeigen die Umlaufbahnen und Anordnungen mancher Kometen und transneptunischer Objekte eine Musterbildung, die spiral- oder schneckenförmig erscheint. Diese Struktur entsteht durch komplexe Wechselwirkungen zwischen gravitationalen Einflüssen der Planeten, dem galaktischen Umfeld und möglicherweise den Bewegungen naher Sternsysteme, die das Sonnensystem in der Vergangenheit näherten.

Galaktische Gezeitenkräfte spielen eine entscheidende Rolle bei der Bildung dieser Spiralstruktur. Während die Sonne zusammen mit der Oortschen Wolke um das Zentrum der Milchstraße kreist, unterliegt sie der Schwerkraft der galaktischen Scheibe und des Halo. Diese Gezeitenkräfte wirken wie eine feine, aber stetige Verzerrung auf die Bahnen der kleinen Körper in der Oortschen Wolke. Über Zeiträume von Millionen bis Milliarden Jahren formen sie die einst kugelförmige Wolke und erzeugen die spiralähnlichen Muster, die heute beobachtet werden. Darüber hinaus beeinflussen nahestehende Sterne oder sogar vorbeiziehende molekulare Wolken das äußere Sonnensystem erheblich.

Solche Begegnungen können Gravitationsstörungen auslösen, die Objekte aus der Oortschen Wolke in bestimmte Bahnen lenken. Besonders in der inneren Wolke, wo die Dichte höher ist, führen diese Wechselwirkungen zu einer verstärkten Strukturierung. Die Spiralform wird somit zu einer Art kosmischen Fingerabdruck, der auf die dynamische Geschichte unseres Sonnensystems hinweist. Die Spiralstruktur hat auch bedeutende Implikationen für die Herkunft der langperiodischen Kometen, die wir von der Erde aus beobachten können. Viele dieser Kometen stammen aus der Oortschen Wolke und werden durch Störungen in ihre inneren Bahnen gelenkt.

Das Verständnis der exakten Struktur liefert Hinweise darauf, wann und wie Kometen ihren Weg ins innere Sonnensystem finden. Die Spiralstruktur könnte erklären, warum Kometen nicht zufällig, sondern in bestimmten zeitlichen Mustern auftauchen und möglicherweise mit der Passage der Sonne durch verschiedene galaktische Umgebungen zusammenhängen. Forschungsteams weltweit verwenden neben klassischen astronomischen Beobachtungen zunehmend Simulationen und Modelle zur Entwicklung der Oortschen Wolke. Die neuesten Computermodelle reproduzieren spiralartige Muster durch die Berücksichtigung von gravitativen Einflüssen, einschließlich der planetaren Migration und mehrfacher naher Sternvorbeigänge. Diese Erkenntnisse sind nicht nur für Astronomen von Interesse, sondern beeinflussen auch andere wissenschaftliche Bereiche wie die Astrobiologie, indem sie den Austausch von organischem Material zwischen Sternsystemen untersuchen.

Die Untersuchung der Spiralstruktur der inneren Oortschen Wolke eröffnet somit eine multidisziplinäre Perspektive auf das Weltall. Sie verbindet planetare Wissenschaft mit galaktischer Dynamik und interstellarem Materialtransport. Jede neue Erkenntnis über diese weit entfernte Region bringt uns der Beantwortung grundlegender Fragen näher: Wie entstand unser Sonnensystem? Wie stabil ist es? Und welche Rolle spielen externe Kräfte bei der langfristigen Entwicklung von Planetensystemen? Trotz der faszinierenden Fortschritte gibt es noch viele offene Fragen. Die Oortsche Wolke selbst ist schwer direkt zu beobachten, da die enthaltenen Körper meist nur einige Kilometer groß sind und kaum Licht reflektieren. Zukünftige Technologien in der Teleskopie und Raumfahrt könnten es erlauben, diese Objekte gezielter zu untersuchen.

Besonders Missionen, die auf Centauren und Zwergplaneten in den äußeren Bereichen des Sonnensystems fokussieren, könnten wertvolle Daten liefern, um die Spiralstruktur weiter zu verstehen. Zudem bietet die Spiralstruktur interessante Rüstungsoptionen für die Forschung in der Zukunft. Sie kann als natürliche Laborplattform dienen, um die Wechselwirkung von Gravitations- und Gezeitenkräften im galaktischen Umfeld zu studieren. Das Studium solcher Strukturen könnte langfristig zum besseren Verständnis der Stabilität von Planetensystemen auch jenseits unseres eigenen beitragen, was wiederum die Suche nach außerirdischem Leben und potenziell bewohnbaren Welten unterstützt. Insgesamt zeigt die Entdeckung der Spiralstruktur im inneren Bereich der Oortschen Wolke, wie vielschichtig und dynamisch unser Sonnensystem ist, weit über das hinaus, was wir mit bloßem Auge oder einfachen Modellen erkennen können.

Diese Erkenntnisse lehren uns, dass selbst die entlegensten Regionen unseres kosmischen Zuhauses nicht statisch oder langweilig sind, sondern einem komplexen Tanz folgen, der durch die Gravitation und die Geschichte der Milchstraße choreografiert wird. Das Wachstum unseres Wissens über die Oortsche Wolke ist ein faszinierendes Kapitel moderner Astronomie und ein Fenster in die Zukunft unseres interstellaren Umfelds.