Das Konzept der Zugriffssteuerung ist eine zentrale Säule der modernen Softwareentwicklung. Indem Programmierer definieren, welche Teile eines Programms öffentlich zugänglich und welche privat beziehungsweise geschützt bleiben sollen, ermöglichen sie eine bessere Modularität, Wartbarkeit und Sicherheit des Codes. Die Syntax, mit der diese Zugriffe gesteuert werden, variiert jedoch stark zwischen den Programmiersprachen und kann erheblichen Einfluss auf Entwicklererfahrung und Codequalität haben. Zugriffssteuerung betrifft insbesondere die Organisation von Modulen oder Dateien, da die Grenze zwischen internen Implementierungsdetails und öffentlicher API klar gezogen werden muss. Die ursprüngliche Herausforderung bei vielen Projekten besteht darin, wie man eine einfache, intuitive sowie flexible Syntax für Zugriffssteuerung schafft.

Häufig liegt der Fokus darauf, klar zu unterscheiden, welche Deklarationen innerhalb eines Moduls privat bleiben und welche von außen sichtbar sind. Die Balance zwischen Übersichtlichkeit, Kürze und Ausdruckskraft ist dabei entscheidend. Viele etablierte Programmiersprachen setzen auf Modifikatoren als Schlüsselworte, um Zugriffsrechte explizit zu kennzeichnen. In Sprachen wie Java, C# oder PHP werden Schlüsselbegriffe wie public, private, protected oder internal vor Deklarationen gesetzt und bieten so eine aussagekräftige Beschreibung der Sichtbarkeit. Diese Variante ist besonders einsteigerfreundlich, da sie semantisch eindeutig ist und dem Entwickler sofort ins Auge fällt, welche Zugriffsrechte gelten.

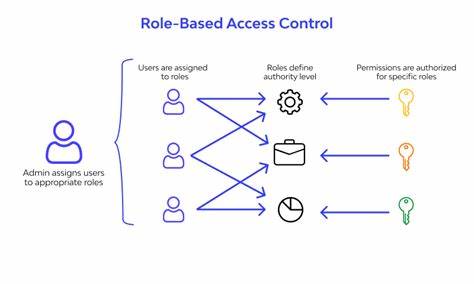

Durch die explizite Darstellung lassen sich in großen Systemen auch verschiedenfeinere Rollen von Zugriffsberechtigungen abbilden, etwa zwischen geschütztem Zugriff nur für Unterklassen oder internem Zugriff im selben Assembly. Der Nachteil dieser expliziten Modifikatorensyntax zeigt sich häufig in der hohen Wortanzahl, die den Quellcode aufbläht. Dies führt zu längeren Dateien mit viel Boilerplate-Code, was die Lesbarkeit und Geschwindigkeit beim Schreiben beeinträchtigen kann. In Sprachen wie Java wird dieses Phänomen oft kritisiert, da Entwickler häufig viele Zugriffsmodifikatoren schreiben müssen, die gegebenenfalls nicht wirklich notwendig sind. Ein weiterer Faktor ist die Wahl geeigneter Standardzugriffsmodi: Einige Sprachen wählen standardmäßig private und machen öffentliche Sichtbarkeit zur Ausnahme, während andere das Gegenteil bevorzugen.

Die Default-Einstellungen beeinflussen den Schreibaufwand und die Intention des Codes maßgeblich. Eine andere Herangehensweise sind Zugriffsmodifikatorabschnitte, wie sie in C++ Anwendung finden. Hier wird eine Modifikator-Deklaration nicht für einzelne Elemente gesetzt, sondern für alle nachfolgenden Deklarationen einer Gruppe. Dies spart Wiederholungen und ermöglicht kompakteren Code. Diese Technik bringt allerdings Komplexität mit sich, da die Zugriffsrechte einzelner Deklarationen nicht mehr isoliert betrachtet werden können.

Ein Entwickler muss den Kontext kennen, um zu verstehen, wer auf welche Komponenten zugreifen kann. Aufgrund dieser Kontextabhängigkeit kann der Code schwerer wartbar sein, vor allem in umfangreichen Dateien, in denen Zugriffsmodifikatoren weiter oben gesetzt wurden und sich durch den gesamten Abschnitt ziehen. Neben Schlüsselwortbasierten Modifikatoren gibt es Sprachen, die Sigils, also spezielle Zeichen oder Namenskonventionen zur Kennzeichnung benutzen. Python, Dart und Go sind prominente Beispiele für diesen Ansatz. Beispielsweise verwendet Python für private oder geschützte Attribute einen führenden Unterstrich _, während doppelte Unterstriche __ sogar eine Namensänderung im Hintergrund bewirken, um Zugriff von außen zu erschweren.

Dart schreibt eine strenge Zugriffssteuerung vor, indem es ebenfalls private Attribute mit einer führenden Unterstrich markiert und deren Verwendung außerhalb der Bibliothek verbietet. Go greift auf Groß- und Kleinschreibung zurück: Alles was mit einem Großbuchstaben beginnt, ist öffentlich, Kleinbuchstaben signalisieren privaten Abschnitt. Der große Vorteil von Sigils ist ihre Kürze. Es entstehen keine zusätzlichen Schlüsselwörter und die Zugriffsregelung ist direkt an der Deklaration ablesbar. Allerdings bringt das auch gewisse Nachteile mit sich.

Für Außenstehende sind diese Konventionen oft weniger offensichtlich. Ein unbedarfter Betrachter kann die Bedeutung von Groß- oder Kleinbuchstaben, beziehungsweise von führenden Unterstrichen, auf Anhieb nicht deuten. Zudem müssen beim Zugriff auf diese Elemente die Sigile beibehalten werden, was dazu führt, dass Zugriffsrechte nicht nur an der Deklarationsstelle, sondern auch an den Verwendungspunkten sichtbar bleiben. Dadurch könnte eine Änderung der Sichtbarkeit aufwendig werden, da Name und Syntax an allen Stellen konsistent geändert werden müssen. Ein dritter großer Ansatz ist das sogenannte Export-Manifest, das vor allem in funktionalen und Lisp-ähnlichen Sprachen wie Scheme, SML oder Oberon präsent ist.

Hierbei werden innerhalb eines Moduls alle Deklarationen vorgenommen, ohne deren Sichtbarkeit zu steuern. Stattdessen existiert eine dedizierte Sektion, in der explizit aufgeführt wird, welche Funktionen, Typen oder Variablen exportiert und somit öffentlich zugänglich sind. Dies trennt die Implementierung sauber von der Schnittstelle und ermöglicht eine zentrale Übersicht aller öffentlich bereitgestellten Elemente. Der klare Vorteil liegt in der sauberen Trennung von Interface und Implementierung. Entwickler können sich schnell einen Überblick über die API verschaffen und die interne Struktur bleibt verborgen.

Dies unterstützt auch bei Refactoring-Prozessen, da man direkt kontrollieren kann, was nach außen stattfindet. Trotzdem ist dieser Ansatz vergleichsweise wortreich: Namen müssen zwei Mal genannt werden, einmal in der Deklaration und nochmal im Export-Manifest. Außerdem ergeben sich zusätzliche Fehlerquellen durch Inkonsistenzen, wenn etwa Namen in der Export-Liste nicht mit den implizierten Deklarationen zusammenpassen. Interessanterweise kombinierte JavaScript nach der Einführung von Modulen einige Konzepte. Es erlaubt sowohl, Zugriffssteuerung direkt am Deklarationsort mit dem Schlüsselwort export zu markieren, als auch außerhalb im Exportblock explizit Funktionen oder Variablen freizugeben.

Dies erleichtert die nachträgliche Modifikation großer Bestände an Code und bietet Flexibilität beim Aufbau von Modulen. Ein eher seltener und besonders minimalistischer Ansatz findet sich in Oberon. Dort sind alle Deklarationen standardmäßig privat, und um etwas öffentlich zu machen, wird hinter dem Deklarationsschlüsselwort ein Sternchen * gesetzt. Dieses Symbol ist nur an der Deklaration relevant und macht die Zugriffssteuerung äußerst knapp und elegant. Allerdings ist die Bedeutung des Sternchens für Neulinge weniger selbsterklärend und erfordert etwas Eingewöhnung.

Auch wenn dieses Konzept gegenüber Schlüsselwortmodifikatoren und Sigils Vorteile in der Kürze hat, ist die akkurate Platzierung wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Zugriffssteuerungssyntax ist auch stark vom Einsatzzweck der Sprache geprägt. In großen, unternehmenskritischen Systemen steigt der Bedarf nach strengen und klar dokumentierten Zugriffsrechten, um Fehlerquellen zu minimieren und die Wartbarkeit zu gewährleisten. Hier sind Modifikatorensysteme mit wenig Ambiguität empfehlenswert. In Hobby- oder Skriptsprachen dagegen möchte man oft mehr Flexibilität und geringeren Aufwand, weshalb eine Standard-Öffentlichkeit mit Optionalität für Privates nützlicher ist.

Eine spannende praktische Herausforderung ist die Wahl der Defaults. Während Rust beispielsweise private als Standard festlegt und explizit öffentliches Sichtbarmachen erzwingt, ist das in Sprachen wie Dart genau umgekehrt. Dart setzt öffentliche Sichtbarkeit als Default und macht private Deklarationen optional durch ein vorangestelltes Symbol. Diese Wahl beeinflusst, wie unkompliziert oder streng der Entwicklungsprozess in der Praxis wird. Die Entscheidung sollte daher mit dem Nutzerprofil und der Zielsetzung der Sprache in Einklang gestellt werden.

Zusätzlich zur grundlegenden Syntax ist auch die Benutzerfreundlichkeit von Bedeutung. Eine zu komplexe oder unübersichtliche Zugriffssteuerung kann Programmierer abschrecken oder ihre Produktivität verringern. Andererseits kann eine zu simple oder zu inkonsistente Lösung schnell zu unerwarteten Fehlern und Sicherheitsproblemen führen. Interessanterweise hat sich gezeigt, dass einige Entwickler gegenüber gewohnten Modifizierern wie public und private zwar vertraut sind, aber die begleitende Boilerplate als störend empfinden. Zugriffsmodifizierer, die nur einmal pro Abschnitt gelten, vermeiden Redundanz, können aber die Nachvollziehbarkeit erschweren.

Sigils hingegen sind unsichtbarer, aber für Außenstehende schwer zu interpretieren. Exportlisten bieten größtmögliche Klarheit, erfordern aber mehr Pflegeaufwand. Für eine Hobby-Skriptsprache könnte eine pragmatische Lösung darin bestehen, standardmäßig öffentliche Sichtbarkeit zu haben und privaten Code durch eine leicht erkennbare, aber nicht zu klobige Markierung zu kennzeichnen. Eine Möglichkeit wäre die Einführung alternativer Schlüsselwörter, bei denen etwa private Deklarationen durch ein zusätzliches Zeichen wie Unterstrich _ am Schlüsselwort markiert werden. Obwohl dies zunächst ungewohnt wirkt, trägt es der Tatsache Rechnung, dass viele Entwickler bereits mit Unterstrichen bei privaten Namen vertraut sind und reduziert die Wortanzahl im Vergleich zu expliziten Modifikatoren.

Die Vermeidung von Exportmanifests und Modifierabschnitten reduziert zudem Komplexität, während ein kleines Set an privaten Schlüsselwörtern eine saubere und konsistente Syntax ermöglicht. Wichtig ist, dass die Wahl der Syntax keine Mehrdeutigkeiten schafft, gut lexikalisch erkennbar ist und sich im Editor oder der IDE komfortabel handhaben lässt. Letztlich hängt die ideale Zugriffssteuerungssyntax von mehreren Faktoren ab: der Zielgruppe, der erwarteten Codegröße, den Sprachparadigmen und der individuellen Präferenz des Designs. Zum Beispiel neigen Programmiersprachen mit funktionalem Fokus eher zu Exportlisten, während objektorientierte Sprachen Modifikatoren bevorzugen. Die Diskussion über Zugriffssteuerung zeigt auch, wie eng Spracheigenschaften miteinander verknüpft sind.