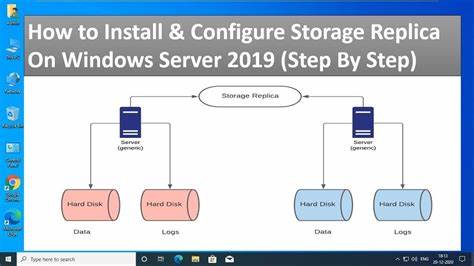

In vielen Unternehmen spielt die Hochverfügbarkeit von Servern eine zentrale Rolle, damit Daten jederzeit gesichert und Verfügbarkeit gewährleistet ist. Windows Storage Replica stellt eine eingebaute Lösung innerhalb von Windows Server dar, um Laufwerke und Volumes zwischen zwei Servern zu synchronisieren und so eine Spiegelung in Echtzeit zu ermöglichen. Dennoch sehen sich viele IT-Verantwortliche mit gewissen Herausforderungen konfrontiert, die zwangsläufig zur Frage führen: Welche Alternativen gibt es, wenn Windows Storage Replica gewisse Limitierungen aufweist? Zunächst muss man verstehen, warum Windows Storage Replica für manche Szenarien nicht passt. Die offizielle Dokumentation wird von Anwendern oft als unzureichend beschrieben, speziell wenn es um komplexe Setups oder Automatisierungen geht. Außerdem ist automatisiertes Failover in der typischen Zwei-Server-Konfiguration kaum möglich, ohne erhebliche manuelle Konfiguration oder Zusatztools.

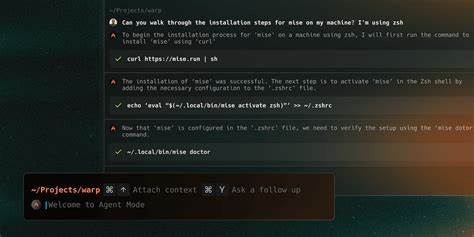

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Einschränkung, dass Storage Replica nur auf Windows Servern installiert und betrieben werden kann. Für Unternehmen, die heterogene Umgebungen mit verschiedenen Betriebssystemen einsetzen oder eine Management-Konsole von einem Windows-Client erwarten, ist das problematisch. Diese Ausgangslage macht die Suche nach Alternativen nötig, die entweder plattformübergreifend funktionieren oder besser dokumentiert und einfacher zu verwalten sind. Im Folgenden werden Alternativen vorgestellt, die sich aus verschiedenen Perspektiven eignen – sei es durch Netzwerk- oder Speicherprotokolle, durch spezielle Softwarelösungen oder durch Hardware-gestützte Ansätze. Eine häufig eingesetzte Alternative basiert auf Technologien wie Rsync in Kombination mit Windows Subsystem for Linux (WSL) oder nativen Linux-Systemen zur Synchronisation von Daten.

Diese Methode ist zwar eher im Linux-Umfeld verbreitet, kann aber mittels ausgeklügelter Scripting-Mechanismen auch Windows-Server in die Synchronisation einbeziehen. Vorteilhaft ist hierbei die Flexibilität und die breite Community-Unterstützung. Allerdings ist ein manuelles Setup nötig, da kein Plug-and-Play-Feature zur Verfügung steht. Für Unternehmen, die eine robuste und skalierbare Lösung suchen, bieten sich softwaredefinierte Speicherlösungen (Software Defined Storage, SDS) an. Beispiele sind Ceph, GlusterFS oder DRBD.

Diese Systeme ermöglichen eine verteilte Speicherung und Replikation über mehrere Knoten hinweg, sind jedoch primär für Linux-Umgebungen gedacht. Wie bei den Linux-basierten Methoden erfordern diese Technologien meist zusätzliche Kenntnisse und eine Anpassung der Infrastruktur, um Windows-Server sinnvoll integrieren zu können. Wichtig bei der Evaluierung einer geeigneten Lösung sind auch die eigenen Anforderungen an Failover-Automatisierung, Management-Komfort sowie die Unterstützung durch die IT-Abteilung. Einige SDS-Lösungen verfügen über Web-basierte Managementoberflächen, die einen zentralen Überblick erlauben und so die Administration erleichtern. Darüber hinaus wird oft eine höhere Flexibilität bei der Einbindung unterschiedlicher Hardware und Betriebssysteme geboten.

Im kommerziellen Bereich gibt es darüber hinaus vielfältige Produkte, die sich speziell an Windows-Server richten und sowohl Replikation als auch Hochverfügbarkeit gewährleisten. Tools wie Veeam Backup & Replication oder Storagecraft ShadowProtect bieten neben Backup-Funktionalitäten auch Möglichkeiten zur Replikation und zum schnellen Failover. Diese Lösungen kommen meist mit guter Dokumentation, Support und Funktionen zur automatischen Umstellung im Falle eines Serverausfalls. Die Kosten dieser Enterprise-Lösungen sind allerdings höher im Vergleich zu Open-Source-Alternativen. Eine weitere Option stellt die Nutzung von Microsofts ausgebautem Failover-Clustering mit Storage Spaces Direct (S2D) dar.

Diese Lösung ist allerdings ebenfalls auf Windows-Server begrenzt, bietet jedoch eine ausgereifte Infrastruktur für die Replikation, gemeinsame Speicherung und Hochverfügbarkeit. Insbesondere in Szenarien mit mehreren Knoten ist diese Technologie sehr leistungsfähig und wird von Microsoft kontinuierlich weiterentwickelt. Die Komplexität und die erforderlichen Kenntnisse für den Betrieb sind jedoch höher als bei einfachen Storage Replica Setups. Zur Verwaltung von Replikationssystemen außerhalb von Windows-Server-Umgebungen empfiehlt sich der Blick auf Plattformen wie VMWare vSphere mit seinen eigenen Technologien zur Replikation und Hochverfügbarkeit. Sie bieten oft eine zentrale Managementkonsole, die unabhängig vom Betriebssystem der virtuellen Maschinen genutzt werden kann.

Diese Virtualisierungslösungen sind allerdings kostenintensiv und richten sich eher an größere Unternehmen mit komplexem Serverbetrieb. Für Unternehmen, die eine simple und dennoch zuverlässige Spiegelung zwischen zwei direkt verbundenen Windows-Servern benötigen, aber mit den Beschränkungen von Windows Storage Replica unzufrieden sind, können auch traditionelle Ansätze wie DFS-R (Distributed File System Replication) in Betracht gezogen werden. DFS-R eignet sich gut für die Replikation von Dateiordnern und bringt durch Windows-Integration auch Vorteile bei der Verwaltung mit. Allerdings bietet DFS-R keine blockbasierte Replikation wie Storage Replica, wodurch die Geschwindigkeit bei großen Datenmengen beeinträchtigt sein kann. Alternativ ist auch der Einsatz von Hardware-RAID-Systemen oder SAN-Lösungen denkbar, die Spiegelung und Failover auf Storage-Ebene realisieren.

Diese Lösungen entlasten die Server, sind aber mit höheren Anschaffungskosten verbunden und benötigen spezielles Know-how zur Verwaltung. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es keine pauschale Lösung gibt, die Windows Storage Replica in allen Aspekten perfekt ersetzt. Vielmehr muss die Wahl der Alternative auf den individuellen Anforderungen des Unternehmens basieren – dazu zählen Faktoren wie Art der Daten, Betriebssysteme, verfügbare Ressourcen sowie das erwartete Ausmaß und Automatisierungsgrad der Hochverfügbarkeit. Die Suche nach geeigneten Alternativen sollte immer eine gründliche Analyse der eigenen IT-Infrastruktur und eine Pilotphase zur Erprobung der jeweiligen Lösung beinhalten. Nur so lässt sich sicherstellen, dass die neuen Systeme stabil laufen, einfach zu verwalten sind und vor allem die Ausfallsicherheit bieten, die das Unternehmen benötigt.

Durch die Kombination aus Open-Source-Tools, kommerziellen Produkten und gegebenenfalls Hardware-Lösungen können IT-Administratoren ein individuelles Setup schaffen, das sowohl den Anforderungen an Ausfallsicherheit als auch an Bedienbarkeit gerecht wird. Dabei ist die Einbindung von Experten und das regelmäßige Testen von Failover-Szenarien eine wesentliche Voraussetzung, um im Ernstfall eine unterbrechungsfreie IT-Infrastruktur zu gewährleisten.