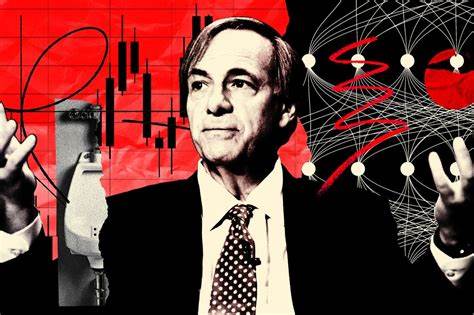

Ray Dalio gilt als eine der prägendsten Figuren der Finanzwelt. Seit der Gründung von Bridgewater Associates vor fast 50 Jahren hat er nicht nur den größten Hedgefonds der Welt aufgebaut, sondern eine Unternehmenskultur geschaffen, die vielen als einzigartig gilt – jedoch auch kontrovers diskutiert wird. Der Hedgefonds, der mit einem Vermögen von mehreren hundert Milliarden US-Dollar agiert, ist bekannt für seine strikte Anwendung von sogenannten "Principles", einem komplexen Regelwerk, das sowohl Arbeitsalltag als auch zwischenmenschliche Beziehungen innerhalb der Firma tiefgreifend beeinflusst. Bridgewater Associates unterscheidet sich grundlegend von traditionellen Finanzinstituten. Die Unternehmenskultur basiert auf radikaler Transparenz und einem rigiden System, das darauf abzielt, Wahrheit um jeden Preis zu suchen.

Dies bedeutet, dass Fehler, Schwächen und Privates offen angesprochen und bewertet werden, unabhängig von Rang oder Position. Die Mitarbeiter sind angehalten, einander und sich selbst permanent zu hinterfragen und zu bewerten – eine Praxis, die sowohl als revolutionär als auch als belastend empfunden wird. Im Zentrum dieses komplexen Geflechts steht Ray Dalio selbst – eine charismatische Führungspersönlichkeit, deren Wort oft als letzte Instanz gilt. Seine "Principles" erweitern sich über 375 einzelne Regeln und Verhaltensweisen, die vom Aiming seines Urins im Firmenklo bis hin zu tiefen philosophischen Fragestellungen reichen. Die berühmte Episode mit dem Urinpfützen-Fall im Vorstandsgebäude bei Bridgewater zeigt die extreme Aufmerksamkeit Dalios gegenüber scheinbar banalen Details und verdeutlicht den Grad an Kontrolle, der von ihm und seinem System ausgeübt wird.

Die Firmenphilosophie fördert eine Arbeitsumgebung, in der jeder Mitarbeiter – egal in welcher Position – seine Meinung äußern soll. Meetings sind geprägt von Meinungsumfragen in Echtzeit, in denen die Überzeugungskraft eines Beitrags bewertet wird. Diese ehrliche und offene Feedback-Kultur hat jedoch ihre Schattenseiten, da unter den enormen Druck und die ständigen Bewertungen viele Mitarbeiter zu leiden beginnen und es nicht selten zu Spannungen kommt. Die Frage, ob Bridgewater als Kult zu bezeichnen ist, wurde immer wieder aufgeworfen. Dalio selbst weist diesen Vorwurf zurück, sieht seine Unternehmenskultur vielmehr als eine Bewegung unabhängigen Denkens.

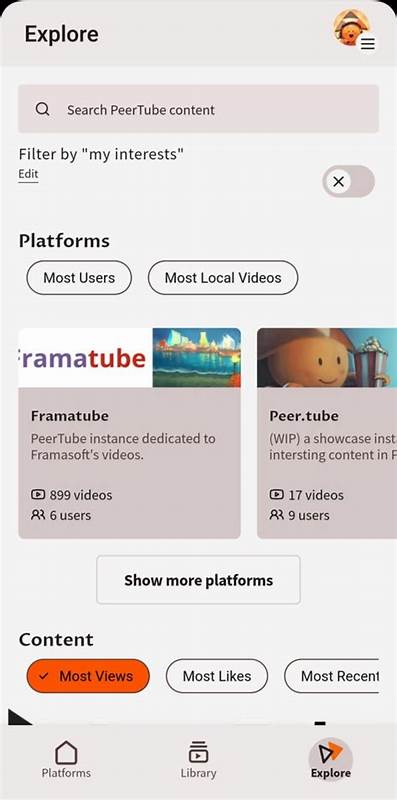

Doch Kritiker weisen darauf hin, dass die extreme Hierarchie anhand der "Believability"-Skala – einem Bewertungssystem für Glaubwürdigkeit und Kompetenz – eher einem Dogma gleicht, bei dem der Gründer selbst die höchste Glaubwürdigkeitsstufe innehat, was ihm faktisch uneingeschränkte Macht verleiht. In den letzten zehn Jahren investierte Bridgewater immense Summen – über 100 Millionen Dollar – in die Entwicklung von Software-Systemen, die das gesamte Prinzip der "Principles" technikgestützt abbilden sollten. Inspiriert von KI-Entwicklungen wie IBM Watson hoffte Dalio, ein Werkzeug zu erschaffen, das wie ein digitaler Assistent agiert und Entscheidungen nach den Prinzipien sowie nach den Bewertungen der Mitarbeiter trifft. Dieses Projekt, das intern die Bezeichnung "Prince" trug, war von einem hohen Geheimhaltungsgrad umgeben und zog somit weitere Spekulationen nach sich. Um das Projekt voranzutreiben, holte Dalio den renommierten KI-Pionier David Ferrucci, der die Entwicklung von IBM Watson leitete, zu Bridgewater.

Ferrucci sollte helfen, die komplexen menschlichen Entscheidungen, die in Dalios Prinzipien stecken, präzise in Algorithmen zu übersetzen. Trotz anfänglicher Euphorie stießen Ferrucci und sein Team bald auf fundamentale Probleme: Die Prinzipien vermischten sich und waren schwer definierbar, ihre Anwendung war oft widersprüchlich, und es fehlten belastbare wissenschaftliche Daten, um die Wirksamkeit der Bewertungsmethoden zu belegen. Die Arbeitsbeziehung zwischen Dalio und Ferrucci war spannend, aber auch konfliktgeladen. Dalio wollte, dass seine Vision strikt umgesetzt wurde, häufig auch auf der Grundlage seines eigenen Urteils und ohne wissenschaftliche Belege. Ferrucci, als Wissenschaftler an Fakten und Nachprüfbarkeit gebunden, geriet zunehmend in Gegensatz zu Dalio, der eher auf Intuition und charismatische Autorität setzte.

Dieser Konflikt verdeutlicht die Schwierigkeit, eine hochgradig menschliche Unternehmenskultur mit algorithmischer Präzision zu erfassen. Auch andere prominente Führungskräfte, wie Jon Rubinstein, Ex-Apple-Technologiechef, der als Co-CEO zu Bridgewater kam, verließen das Unternehmen mit Unmut. Rubinstein kritisierte die Überfrachtung von Dalios "Principles" als zu umfangreich und weniger Prinzipien als ein "Instruktionshandbuch". Er kam ebenfalls zu der Einschätzung, dass Bridgewater weniger auf "Believability" als auf blinden Glauben an den Gründer setze – eine Art Religion, in der Dalio das Oberhaupt ist. Trotz hoher Investitionen und ehrgeiziger KI-Projekte hatte die Firma während eines langen Zeitraums gemischte Erfolgserlebnisse im Investmentbereich.

Nach der Finanzkrise 2008 schaffte Bridgewaters Hauptfonds Pure Alpha nur wenige herausragende Ergebnisse. Die intensiven internen Analysen und das Bewertungsmanagement schienen nicht eindeutig zu besseren Resultaten zu führen, was Zweifel an der Wirksamkeit des gesamten Systems weckte. Die Mitarbeitererfahrungen sind zwiespältig. Einige schätzen die offene Diskussion und die persönliche Weiterentwicklung, andere empfinden das ständige Bewertungs- und Feedbacksystem als belastend oder gar entmündigend. Besonders die Tatsache, dass Dalio stets die höchste Glaubwürdigkeit und nahezu unangefochtene Entscheidungsgewalt innehat, führt zu einer seltsamen Balance zwischen Gleichheit und Hierarchie.

Das Kapitel mit dem "Piss Case" bleibt ein Symbol für die Art und Weise, wie Bridgewater mit Problemen umgeht, die nach außen banal erscheinen, aber intern mit enormem Aufwand und Disziplin analysiert werden. Das Engagement, auch kleine Fehler oder unangenehme Themen zu erforschen, spiegelt den Willen wider, Transparenz und Verantwortlichkeit auf allen Ebenen zu leben – auch wenn dies für viele Mitarbeiter als Überwachung empfunden wird. Im Endeffekt beschreibt die Geschichte von Bridgewater das Spannungsfeld zwischen radikaler Unternehmenskultur, ambitionierten technologischen Plänen und den Grenzen menschlicher Führungsstile. Während Dalio immer wieder betont, dass die Prinzipien Menschen zu besseren Entscheidungen und freieren Gedanken verhelfen sollen, offenbart sich hinter den Kulissen ein System, das einer strengen und beinahe religiösen Loyalität zu seinem Gründer bedarf. Bridgewater Associates bleibt damit ein faszinierendes Beispiel für die Zukunft von Unternehmenskultur im Zeitalter der Daten und künstlichen Intelligenz.