In einer zunehmend komplexen Welt, in der wir täglich mit einer Flut von Informationen, Emotionen und Erinnerungen konfrontiert werden, ist es essentiell, Mechanismen zu verstehen, die uns dabei helfen, innere Klarheit und Heilung zu finden. Eine spannende Metapher, die genau diesen Prozess beleuchtet, stammt aus der Welt der Programmierung: die Dequeue-Phase. Diese Phase beschreibt das Herausnehmen eines Elements aus einer Warteschlange – eine Analogie, die sich bestens eignet, um den Moment zu charakterisieren, in dem wir eine unterbewusste Erinnerung oder Emotion bewusst wahrnehmen und verarbeiten. Doch was passiert eigentlich dann, wenn wir diesen entscheidenden Schritt des Verstehens vollziehen? Dieser Frage widmet sich das Konzept der Detached Observations im Rahmen der Dequeue-Phase. Das Herausziehen eines Elements aus einer Warteschlange ist nicht nur eine mechanische Handlung.

Es ist ein Akt des Erkennens, des bewussten Zulassens dessen, was zuvor verborgen oder zurückgestellt war. Dabei fungieren unsere Sinne als warnende Marker – subtile Signale unseres Körpers, die in der Regel auf Erfahrungen, Intuition oder sogar auf unbewusste Traumata zurückgehen. Diese Hinweise können in Form von Spannung, Verhaltensmustern oder unaufgelösten Gedankenschleifen auftreten. Wenn diese Signale deutlich genug sind, wird das Element „bereit“, aus der Warteschlange genommen beziehungsweise im übertragenen Sinn aus der Tiefe unseres Bewusstseins hervorgeholt. Wichtig ist in diesem Prozess das Vertrauen in das eigene Gespür.

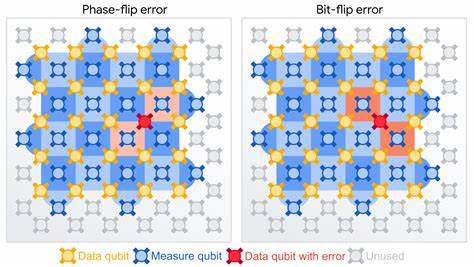

Oftmals scheint der richtige Augenblick zum Verarbeiten nicht vorhanden zu sein, doch gerade die Geduld spielt hier eine tragende Rolle. Sie schafft den Rahmen, in dem wir beginnen können, belastende Erfahrungen wirklich zu akzeptieren und nachhaltig zu bearbeiten. Das mentale Bild einer Warteschlange, in der emotionale Lasten gesammelt werden und aus der wir sie nach und nach „dequeueen“, veranschaulicht die Notwendigkeit einer geduldigen, respektvollen Annäherung an das eigene Erleben. Die Dequeue-Phase stellt auch ein erkenntnistheoretisches Problem dar: die Gefahr eines sogenannten Stack Overflows, also einer Überforderung durch wiederkehrende und ungelöste Erinnerungen. Gleichsam können wir uns in einem sich selbst verstärkenden Gedankenkarussell gefangen fühlen, das manchmal durch retrospektive Schleifen erst recht zu emotionaler Belastung führt.

Hier kommt ein psychologischer Rebalance-Mechanismus ins Spiel, der dabei hilft, zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart zu unterscheiden. Durch diese Neuverortung lernt das Selbst, belastende Erinnerungen als etwas zu begreifen, das zwar Teil der eigenen Geschichte ist, aber nicht die Gegenwart diktieren muss. Dieses Rebalancing ist essenziell für die mentale Verarbeitung. Nur wenn das aktuelle Ich klar sieht, welche Narrative und Emotionen aus der Vergangenheit stammen und welche in der Gegenwart ihre Relevanz besitzen, kann eine echte Verarbeitung stattfinden. Dadurch entfernen sich die belastenden Aspekte aus ihrer rein unbewussten Form und werden in ein neues, bewusstes Verständnis eingegliedert.

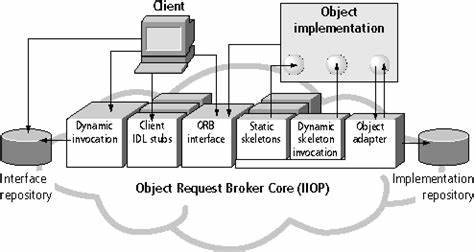

Auf diese Weise rückt die Dequeue-Phase über die bloße Fixierung einer Erinnerung hinaus und mündet in einer aktiven, therapeutischen Neubewertung. Die Analogie zur Programmierung vertieft dieses Verständnis noch weiter. In funktionalen Programmiersprachen wie OCaml wird eine Warteschlange oft als eine doppelte Liste verstanden – eine Vorderseite, die die ältesten Elemente enthält, und eine Rückseite, die die aktuelleren oder archivierten Elemente speichert. Dieses Modell überträgt sich wunderbar auf die psychische Landschaft: Vorderseite und Rückseite repräsentieren dabei das aktive Bewusstsein und die tiefen, manchmal unangenehmen Verdrängungen aus der Vergangenheit. Während der aktive Teil unseres Bewusstseins die Narrative hält, die wir bereits verarbeitet glauben, beherbergt die Rückseite jene Erinnerungen, die wir entweder nicht vollständig anerkannt haben oder die vorübergehend stummgeschaltet wurden – sei es durch erlernte Verhaltensweisen, Schutzmechanismen oder unausgesprochene Angst.

Interessant ist, dass die Warteschlange nicht immer vollständig ist. Es gibt Situationen, in denen scheinbar keine belastenden Erinnerungen oder Empfindungen „anstehen“. Dann entsteht eine Art geistige Leere, die so beschrieben werden kann, dass wir nach Inspiration greifen, sozusagen nach externen Input suchen, um diese innere Leere zu füllen und sogar zu nutzen. Die Programmiertechnik nennt dies dynamisches Lastenausgleichsverfahren oder „work stealing“ – das Übernehmen von Aufgaben aus einer anderen Warteschlange, wenn die eigene gerade leer ist. Auf das menschliche Erleben übertragen beschreibt dies den natürlichen Prozess der Einflussnahme, des Lernens voneinander und der gegenseitigen Inspiration.

Das sogenannte „Stehlen“ von Ideen oder Impulsen muss nicht als negatives Phänomen verstanden werden. Ganz im Gegenteil: Es ist eine Grundfunktion unserer sozialen und kreativen Natur. Wir bauen gemeinsam an neuen Gedankenwelten und Innovationen, indem wir Impulse von anderen übernehmen, weiterentwickeln und wieder zurückgeben. Dies fördert nicht nur den persönlichen Fortschritt, sondern auch das kollektive Wachstum. Die Scheu vor Inspiration – gerade heutzutage in einer Kultur, die oft individuelles Genie und Einzigartigkeit glorifiziert – ist daher unbegründet.

Inspiration von anderen zu erhalten ist kein Defizit, sondern ein evolutionsbiologisches Merkmal, welches Gemeinschaft und Fortschritt ermöglicht. Das Teilen von emotionaler und intellektueller Last kann eine enorme Erleichterung darstellen und den Kreislauf des kreativen und persönlichen Prozesses am Laufen halten. Diese Sichtweise eröffnet neue Perspektiven, wie wir mit emotionalen Belastungen umgehen können. Wenn das eigene emotionale Kontingent erschöpft ist, kann es hilfreich sein, sich externen Impulsen zu öffnen, um Kraft zu schöpfen oder neue Einsichten zu gewinnen. So ist das Übernehmen von Energie oder Ideen von außen kein Schwächezeichen, sondern ein natürlicher und effektiver Teil eines ausbalancierten Systems, der sowohl Solidarität als auch Selbstfürsorge stärkt.

Nach der eigentlichen Dequeue-Phase folgt die sogenannte Parsing-Phase – eine Zeit, in der das Herausgeholte nicht einfach vergessen oder durchs Leben getragen wird, sondern tatsächlich in eine lesbare, verständliche Form gebracht wird. Es gilt, das Erlebte zu strukturieren, ihm Sinn zu verleihen und die erkannten Muster klarer zu gestalten. Damit wird die Dequeue-Phase zu einem Anfangspunkt in einem größeren Entwicklungsprozess, der Verarbeitung, Neubewertung und Integration umfasst. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dequeue-Phase weit mehr ist als das bloße Ausgraben von emotionalen oder gedanklichen Elementen. Sie ist ein komplexer Prozess, der Vertrauen, Geduld, analytisches Denken und emotionales Feingefühl vereint.