Die Bioinformatik steht vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, umfangreiche und heterogene Datenmengen effizient zu verarbeiten. Durch die zunehmende Komplexität biologischer Daten ergeben sich immer anspruchsvollere Anforderungen an Softwarelösungen, die Werkzeuge und Analyseprozesse automatisieren und reproduzierbar machen. Traditionelle Skriptsprachen stoßen dabei schnell an ihre Grenzen, vor allem bei komplexen Workflows, die iteratives Verhalten, verzweigte Abläufe oder dynamische Scheduling-Mechanismen erfordern. Hier setzt SciPipe als moderne und leistungsfähige Workflow-Bibliothek an, die auf der Programmiersprache Go basiert und speziell für komplexe und dynamische Pipelines in der Bioinformatik sowie angrenzenden Disziplinen entwickelt wurde. SciPipe nutzt Prinzipien des Flow-Based Programming (FBP), um die Entwicklung agiler, nachvollziehbarer und modularer Workflows zu ermöglichen.

Dabei werden einzelne Prozesskomponenten und deren Verbindungen strikt voneinander getrennt, was den Wiederverwendungskomponenten und der Flexibilität bei der Workflowgestaltung enorm zugutekommt. Nutzer können so eigene Bausteine definieren, die wiederholt in verschiedenen Pipelines eingesetzt und flexibel miteinander kombiniert werden. Besonders gefragt sind solche Eigenschaften bei Workflows im Bereich des maschinellen Lernens, in denen dynamisches Scheduling, umfangreiche Parameterstudien und parametrisierbare Verarbeitungsschritte zum Alltag gehören. SciPipe unterstützt diese Anforderungen vollumfänglich und hebt sich dadurch von vielen anderen Workflow-Tools ab, die oft statischere Abläufe voraussetzen. Die Nutzung von Go als Programmiersprache verleiht SciPipe weitere Vorteile.

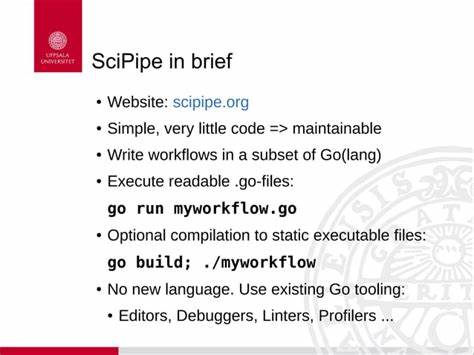

Go ist kompilierbar und statisch typisiert, was die Entdeckung von Programmierfehlern bereits bei der Kompilierung ermöglicht und so die Stabilität der Pipelines erhöht. Gleichzeitig ist Go bekannt für seine hervorragenden Parallelisierungs- und Nebenläufigkeitsmechanismen, wodurch SciPipe in der Lage ist, große Mengen an Aufgaben effizient und nebenläufig abzuwickeln. Die Implementierung als Bibliothek erlaubt es Nutzern zudem, auf das vollständige Werkzeug- und Ökosystem von Go aufzusetzen, darunter moderne Entwicklungswerkzeuge, Debugging-Möglichkeiten und umfangreiche Bibliotheken. Ein zentrales Feature von SciPipe ist die sogenannte dynamische Planung oder Scheduling. Im Gegensatz zu pull-basierten Workflow-Systemen, die Aufgaben im Voraus planen, kann SciPipe während der Laufzeit bestimmen, welche weiteren Aufgaben aufgrund zuvor erzielter Ergebnisse erzeugt werden müssen.

Dieses Verhalten ist beispielsweise dann notwendig, wenn Teile eines Workflows von Daten abhängen, die erst während des Ausführens des Pipelineschritts vorliegen, wie etwa bei hyperparametrischer Optimierung in maschinellen Lernverfahren oder der Verarbeitung unbestimmter Datenströme. Darüber hinaus stellt SciPipe ein umfassendes Audit-Logging bereit, das für jedes erzeugte Ergebnis eine eigene nachvollziehbare Spur sämtlicher Verarbeitungsschritte und Parameter aufzeichnet. Diese Datenprovenienz wird per JSON-Datei abgelegt und kann bei Bedarf in menschenlesbare Formate wie HTML oder PDF konvertiert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Verarbeitungsschritt transparent dokumentiert ist und wissenschaftliche Ergebnisse reproduzierbar und nachvollziehbar bleiben. Besondere Mechanismen wie atomare Schreibvorgänge helfen zudem dabei, das Problem von inkonsistenten oder halbfertigen Dateien nach misslungenen Workflow-Läufen zu vermeiden, indem SciPipe jede Aufgabe in temporären Verzeichnissen ausführt und ihre Ergebnisse erst am Ende in den Zielordner verschiebt.

Dieser Ansatz erhöht die Robustheit und verhindert Datenkorruption. Nicht zuletzt unterstützt SciPipe auch das Streaming von Daten zwischen einzelnen Prozessschritten über Unix Named Pipes, wodurch besonders speicher- und speicherplatzintensive Zwischenstufen nicht auf die Festplatte zwischengespeichert werden müssen. Dies kann gerade bei großen Next-Generation-Sequencing-Daten die Speichernutzung signifikant reduzieren und gleichzeitig die Laufzeit verkürzen. SciPipe zeigt seine Stärken durch praktische Anwendungen in unterschiedlichen Bereichen, etwa in der medizinischen Genomik, im Transkriptom- und RNA-Seq-Workflow sowie bei maschinellen Lernverfahren für die Wirkstoffforschung. Ein Beispiel ist ein komplexer Machine-Learning-Workflow, der eine 10-fache Kreuzvalidierung mit umfangreichen Parametertests integriert.

Durch SciPipe konnten alle Schritte in eine einzige Pipeline integriert und durchgängig auditierbar gemacht werden, was den Entwicklungs- und Wartungsaufwand deutlich reduziert. Im Vergleich zu anderen populären Workflow-Tools bietet SciPipe einige herausragende Unterschiede und Vorteile. Während beispielsweise Snakemake oder Nextflow oft mit statischen oder separaten Scheduling-Phasen arbeiten und Schwierigkeiten bei dynamischen Ablaufstrukturen oder parametrischen Verzweigungen haben, kann SciPipe sowohl dynamische Workflows vollständig abbilden als auch eine Bibliothek an wiederverwendbaren Komponenten bieten. Andere Lösungen wie Luigi oder Nipype, die ebenfalls Bibliotheken sind, basieren jedoch auf Python, wodurch sie aufgrund der mangelnden statischen Typisierung und Performanceprobleme bei komplexen Prozessen weniger effizient und weniger robust sind. Ein mögliches Hindernis für den Einstieg in SciPipe liegt in der Notwendigkeit, die Programmiersprache Go zu beherrschen, was für viele Wissenschaftler weniger verbreitet ist als etwa Python.

Dennoch profitieren fortgeschrittene Anwender von der hohen Stabilität, Performanz und den klaren Programmierschnittstellen. Zudem ist SciPipe als überschaubares, quelloffenes Projekt ohne große externe Abhängigkeiten konzipiert, was langfristige Wartung und Anpassungen auch mit kleinen Teams ermöglicht. Die Integration in vorhandene Hochleistungsrechen- und Cloud-Infrastrukturen ist bereits möglich, wenn auch noch nicht vollständig automatisiert. Grundlagen zur Nutzung von Jobmanagern wie SLURM können durch einfache Prozessparameter realisiert werden, weitergehende Schnittstellen für HPC sind in Planung und versprechen zukünftig noch bessere Ressourcennutzung. Die Flexibilität in der Definition von Dateinamen, Parametern und Zwischenergebnissen erlaubt es Nutzern, den Workflow optimal an ihre projektspezifischen Erfordernisse anzupassen und die erzeugten Dateien nachvollziehbar und sinnvoll zu benennen.

Das hilft sowohl bei der Nachbearbeitung als auch bei der Fehlersuche. SciPipe ist daher eine exzellente Wahl für Forscher, die komplexe, iterative und dynamisch gesteuerte Datenanalysen entwickeln wollen, die leistungsfähig, robust und nachvollziehbar sein müssen. Das Ziel von SciPipe ist es, die Weiterentwicklung von Pipelines in den Biowissenschaften und angrenzenden Bereichen zu vereinfachen, Fehlerquellen zu minimieren und reproduzierbare Forschung zu ermöglichen. Während SciPipe technisch in vielerlei Hinsicht Spitzenklasse ist, besteht weiterhin Potenzial in der Integration mit etablierten Standards wie Common Workflow Language (CWL) für bessere Interoperabilität oder mit W3C-PROV für standardisierte Provenienzinformationen. Auch die Unterstützung durch eine breitere Anwendercommunity und mehr Einsteigerhilfen wird zur Verbreitung beitragen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SciPipe durch seine Go-basierte Architektur, Flow-Based Programming-Prinzipien und innovative Funktionalitäten eine leistungsstarke Lösung für die Umsetzung anspruchsvoller Bioinformatik-Workflows darstellt. Für wissenschaftliche Anwender, die komplexe Datenpipelines mit dynamischen und iterativen Abläufen in produktiver und kontrollierter Weise entwickeln möchten, bietet SciPipe ein modernes Framework, das sowohl Flexibilität als auch Performanz gewährleistet und so einen wichtigen Beitrag zur Automatisierung und Reproduzierbarkeit in der modernen Bioinformatik leistet.