Im Zeitalter des Internets hat sich die Art und Weise, wie Informationen verbreitet werden, grundlegend verändert. Die Hoffnung, dass ein offenes, dezentralisiertes Netzwerk von Ideen einen freien, vernunftgeleiteten Diskurs fördert, hat sich nur bedingt erfüllt. Stattdessen beobachten wir ein Phänomen, das paradoxerweise dazu führt, dass gute Ideen oft unbeachtet bleiben, während schlechte oder gar gefährliche Ideen viral gehen und sich scheinbar mühelos verbreiten. Doch warum ist das so? Diese Fragestellung führte zu neuen Denkansätzen in den Bereichen Medienwissenschaft, Technologie und Soziologie – insbesondere durch die vielschichtige Betrachtung von Memetik und „Antimemetik“. Früher waren Informationsflüsse strikt kontrolliert.

Wirkte das eher als Filter oder als Schutzmechanismus, um Komplexität zu reduzieren, so schien das Internet dieses System aufbrechen zu wollen. Die Idee war, „alle Manager zu feuern“ und eine echte „Marktwirtschaft der Ideen“ zu initiieren. Doch das Resultat war ambivalent: Information wurde zwar zugänglicher, gleichzeitig stiegen aber Desinformation, Lügen und Meinungsblasen exponentiell an. Die Annahme, dass durch mehr Stimmen und offenen Zugang automatisch eine bessere Wahrheitsfindung entsteht, zerplatzte. Ein erstes verbreitetes Deutungsmuster nach 2016 basierte auf dem Gedanken, dass es hauptsächlich an der „Angebotsseite“ liege: Es gebe schlechte Akteure, die bewusst falsche Informationen verbreiten.

Dementsprechend fokussierten viele auf das Entfernen dieser Akteure oder auf das Filtern ihrer Inhalte. Doch dieses Modell ignorierte weitgehend die „Nachfrageseite“. Warum wenden sich Nutzer überhaupt solchen Inhalten zu? Interessanterweise hängen die Verbreitung von Ideen weniger an deren objektiver Wahrheit als vielmehr an der Attraktivität, Einprägsamkeit und emotionalen Resonanz – im Sinne der sogenannten Memetik, einem Konzept, das Ideen als sich selbst replizierende kulturelle Einheiten beschreibt. Memes sind nicht einfach lustige Bilder im Netz, sondern kulturübergreifende Einheiten, die sich durch Kommunikation weiterverbreiten – vergleichbar mit Genen in der Biologie. Ihre Verbreitung hängt nicht unbedingt von ihrem Wahrheitsgehalt ab, sondern oft vielmehr von ihrer Fähigkeit, Gefühle anzusprechen oder soziale Gruppenzugehörigkeit zu stärken.

Ein Meme wird somit zu einem wirksamen Träger von Identität und sozialem Zusammenhalt. Peter Thiel nimmt in diesem Zusammenhang die Idee des französischen Philosophen René Girard auf. Girard beschreibt das Begehren als mimetisch, also dadurch geprägt, dass wir wollen, was auch andere wollen. Daraus entstehen soziale Kohärenzen ebenso wie Konflikte, bis hin zu Sündenbockmechanismen, bei denen eine vermeintliche Außenseitergruppe verantwortlich gemacht wird, um soziale Spannungen abzubauen. Dieses Muster spiegelt sich sowohl in diskriminierenden Nationalismen als auch in progressiven „Cancel Culture“-Dynamiken wider – beides Versuche, klare Grenzen zwischen „uns“ und „den anderen“ zu ziehen.

Die digitale Welt hat es Menschen erschwert, Informationen objektiv zu beurteilen. Die schiere Menge und Komplexität überfordert die Individuen, sodass viele den bequemen Weg wählen, sich mit der Meinung der eigenen sozialen Gruppen zu identifizieren. Nicht selten wird Wissen also auf Gruppenloyalität reduziert und Fakten werden nach der Passung in das bestehende Weltbild bewertet, nicht nach ihrer Evidenz. So entsteht eine fragmentierte Informationslandschaft, in der sich „meme-kompatible“ Ideen vermehren und andere, oft reflektierte oder komplizierte, einfach untergehen. Der gesellschaftliche Umgang mit Desinformation wurde lange Zeit durch einen Glauben an neutrale, fachliche Vermittler geprägt: Experten, Medien, Institutionen.

Doch je mehr die Öffentlichkeit diese Institutionen als parteiisch oder unzuverlässig wahrnimmt, desto mehr schwinden deren Autorität. Stattdessen gewinnen informelle, oft private Kommunikationsräume an Bedeutung. Menschen ziehen sich in engere, vertrauensbezogene Gruppen zurück, was die Verbreitung von Ideen einerseits begrenzt, andererseits zu einer verstärkten Polarisierung führt. Diese Entwicklung wird anschaulich durch das Konzept der „Antimemetik“ reflektiert, wie es Nadia Asparouhova umfassend untersucht hat. Antimemes sind das Gegenteil von Memes: Sie sind Ideen oder Vorstellungen, die schwer auffindbar, schwer zu behalten oder zu verarbeiten sind.

Sie entziehen sich dem schnellen, vereinfachten Konsum und sind damit oft gerade die, die komplexe, verantwortungsvolle Lösungen verlangen. So erklärt sich, warum viele gesellschaftlich dringend benötigte Ideen, etwa im Bereich Klimaschutz, Infrastruktur oder Gesundheit, kaum breite Aufmerksamkeit erfahren. Der Grund für dieses „leise Sterben“ guter Ideen ist ihre kognitive und soziale „Unbequemlichkeit“. Komplexe Ideen erfordern Zeit, Geduld und oft auch die Bereitschaft, den eigenen Standpunkt grundlegend zu hinterfragen. Sie passen vielfach kaum in bestehende Gruppennarrative und sind deshalb weniger „viral“.

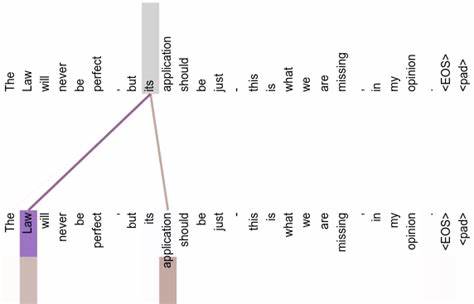

Im Gegensatz dazu punkten simple, emotional aufgeladene oder polarisierende Ideen durch ihre schnelle Verfügbarkeit und ihre Fähigkeit, soziale Identität zu bestätigen. Die Netzwerkeffekte der sozialen Medien verstärken diese Tendenzen zusätzlich: Algorithmen belohnen Interaktion und Sichtbarkeit, unabhängig von der Qualität des Inhalts. Kontroverse und provokante Beiträge erzielen mehr Klicks, Likes und Shares, was die Anreize auf Schnelllebigkeit und Polarisierung setzt. Dadurch entsteht ein Informationsraum, der sich von einem rationalen Diskurs entfernte und sich zunehmend zu einem „memetischen Stadtbild“ entwickelt – laut Asparouhova ein grelles, hyperreizesattes Times Square voller greller Signale. Die vorgeschlagene Lösung lautet nicht Rückkehr zu einem autoritären Gatekeeper-System, sondern differenzierte Kommunikationsräume, die Platz für „Antimemetik“ bieten.

Kleine, vertrauensvolle Gruppen – etwa geschlossene Chats oder spezialisierte Foren – ermöglichen eine ruhigere, kontextreiche Auseinandersetzung mit herausfordernden Themen. Diese „Antimemetic Cities“ sind eher wie verstreute Oasen als überfüllte Marktplätze. Dort kann eine intensivere, weniger oberflächliche Kritik stattfinden und stabilere Ideen können wachsen, bevor sie sich in größerem Maßstab verbreiten. Ein wichtiges Element ist die kultivierte Aufmerksamkeit und Informationsauswahlfähigkeit. In der Informationsflut des digitalen Zeitalters besteht die Herausforderung darin, bewusst zu entscheiden, welche Themen und Diskurse Aufmerksamkeit verdienen.