Geografische Mobilität, also die Bereitschaft von Menschen, ihren Wohnort zu wechseln, ist seit langem ein prägendes Merkmal der US-amerikanischen Gesellschaft. Vom Pioniergeist der Siedler in den Jahrhunderten zuvor bis hin zu modernen Umzügen in Mietwagen für Jobwechsel – Mobilität galt immer als Zeichen von Flexibilität und wirtschaftlicher Dynamik. Doch in den letzten drei Jahrzehnten hat sich ein deutlicher Wandel vollzogen: Die Umzugsraten gehen kontinuierlich zurück. Dieser Rückgang betrifft alle Altersgruppen und ist ein Phänomen, das Ökonomen, Soziologen und Politikmacher gleichermaßen beschäftigt. Die Ursachen dafür sind vielschichtig und tief in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen verwurzelt.

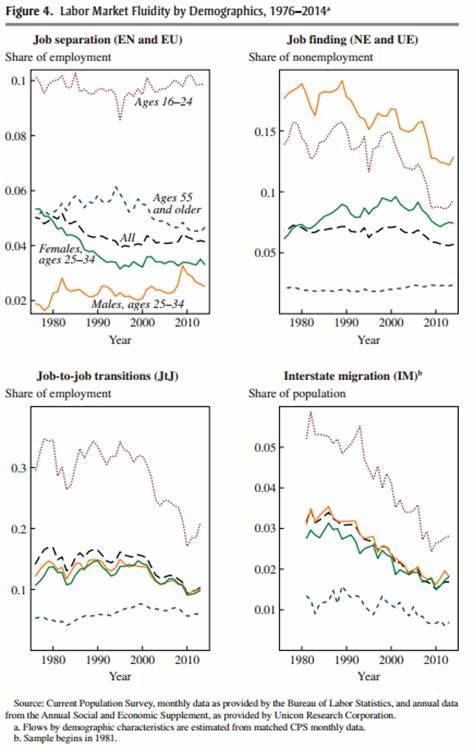

Ein Blick auf die Gründe und Rahmenbedingungen dieser Entwicklung erklärt, warum immer weniger Menschen bereit sind, für bessere Arbeitsmöglichkeiten oder Lebensqualität geografisch zu mobilisieren. Ein wesentlicher Faktor für die abnehmende geografische Mobilität ist die Änderung in der Altersstruktur der Bevölkerung. Die amerikanische Gesellschaft altert, sodass der Durchschnitt der Erwerbstätigen sich zunehmend in den mittleren und höheren Altersgruppen bewegt. Da ältere Menschen tendenziell weniger häufig umziehen als jüngere, führt das zu einer generellen Senkung der Mobilitätsquote. Dieser Effekt wirkt sich nicht nur direkt aus, sondern beeinflusst auch, wie Unternehmen ihre Arbeitskräfte rekrutieren.

Firmen erkennen zunehmend, dass ältere Arbeitnehmer seltener bereit sind, umzuziehen. Infolgedessen konzentrieren sich Unternehmen in ihren Rekrutierungsbemühungen stärker auf lokale Kandidaten. Dies reduziert die Anzahl der potenziellen Umzugswilligen und verringert die Mobilität über alle Altersgruppen hinweg. Eine weitere bedeutsame Ursache liegt in den Veränderungen von Beschäftigung und Einkommensstrukturen, insbesondere im Zusammenhang mit der Rolle der Geschlechter im Arbeitsmarkt. Über die letzten Jahrzehnte hat sich die Erwerbsbeteiligung von Frauen erheblich erhöht.

Während im Jahr 1996 nur etwa 57 Prozent der Frauen eine Vollzeitbeschäftigung hatten, lag dieser Anteil im Jahr 2024 bei 61 Prozent. Dies steht im Kontrast zu einem Rückgang der Vollzeitbeschäftigung bei Männern von 84 auf 80 Prozent im gleichen Zeitraum. Parallel dazu haben sich die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen verringert. Das bedeutet, dass immer mehr Paare auf zwei Vollzeitverdiener mit vergleichbaren Gehältern setzen. Dieser Trend zu Dual-Earner-Haushalten hat Einfluss auf die Mobilität, denn Umzüge werden für solche Paare schwieriger.

Wenn beide Partner berufliche Verpflichtungen an einem Ort haben, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie gemeinsam einen Standortwechsel vornehmen. Studien zeigen, dass Paare mit ähnlichen Einkommen deutlich seltener umziehen als jene, bei denen ein Partner das Einkommensniveau dominiert. Die Zunahme von Dual-Earner-Haushalten ist somit ein wesentlicher Bestandteil der Mobilitätsabnahme. Ergänzend konnte durch Forschungen festgestellt werden, dass die Bereitstellung von Arbeitslosenunterstützung für den „folgenden“ Partner, der seinen Job aufgeben muss, um dem anderen bei seinem Karrierewechsel zu folgen, die Umzugswahrscheinlichkeit etwas erhöht. Trotzdem bleibt der Trend stark in Richtung geringerer Mobilität.

Ein weiterer Aspekt, der eng mit der Rolle von Frauen und der veränderten Familienstruktur zusammenhängt, ist der erhöhte Bedarf an Kinderbetreuung. Immer mehr berufstätige Eltern sind auf Unterstützung durch die Familie angewiesen, was wiederum ihre Bereitschaft einschränkt, den Wohnort zu wechseln. Beispielsweise belegen Untersuchungen, dass Frauen, die in der Nähe ihrer Eltern wohnen, nach der Geburt eines Kindes geringere Einkommenseinbußen erleiden als jene, die weiter entfernt leben. Das Bedürfnis nach familiärer Unterstützung wirkt als Anker, der viele an ihrem Wohnort hält. Neben dem demografischen Wandel und den veränderten Familienrollen spielt der Wohnungsmarkt eine zentrale Rolle.

In den letzten Jahren ist in vielen US-Großstädten der Wohnraum stark verteuert, was Migration unattraktiv oder gar unmöglich macht. Die Kombination aus hohem Gehaltsniveau und ebenso hohen Wohnkosten in Ballungszentren führt häufig dazu, dass potenzielle Umziehende davon abgehalten werden, in solche Regionen zu wechseln. Dies gilt insbesondere für junge Erwachsene oder Familien mit eingeschränktem Budget. Zudem verschärfen Regulierungen, die den Wohnungsneubau einschränken, die Lage erheblich. Diese Beschränkungen reduzieren das Angebot an bezahlbarem Wohnraum, steigern die Preise weiter und wirken so hemmend auf die Mobilität.

Der Zusammenhang zwischen eingeschränktem Wohnungsmarkt und geringer Mobilität ist komplex. Einerseits sind hohe Preise ein direkter Kostenfaktor für Umzüge in teure Gegenden. Andererseits führt die geringe Bereitschaft der derzeitigen Bewohner, ihre günstigen Wohnungen aufzugeben, dazu, dass neue Interessenten kaum Chancen auf dem Markt haben. Interessanterweise zeigen neuere Studien, dass insbesondere ältere Personen, weniger gebildete Menschen und Eigentümer im Vergleich zu früher weniger auf Wohnkosten reagieren. Viele wählen bewusst, trotz hoher Kosten an ihrem Standort zu verbleiben, etwa um soziale Bindungen aufrechtzuerhalten oder Altersvorsorgeaspekte zu berücksichtigen.

Dass der Wohnungsmarkt eine Schlüsselrolle spielt, bekräftigt auch die steigende Zahl junger Erwachsener, die mit ihren Eltern zusammenleben. Mehr als 15 Prozent der 25- bis 34-Jährigen leben heute wieder im elterlichen Haushalt, was im Jahr 2000 noch deutlich seltener der Fall war. Neben wirtschaftlichen Herausforderungen wie steigenden Mieten und Immobilienpreisen trägt dieser Trend auch dazu bei, dass junge Erwachsene seltener den Wohnort wechseln und damit die Mobilitätsrate gedrückt bleibt. Zudem haben sich die regionalen Unterschiede bei Löhnen und Arbeitsmöglichkeiten verändert. Während traditionell große Gehaltsunterschiede zwischen Regionen Menschen zum Umzug motivieren konnten, haben sich diese Unterschiede in vielen Berufsgruppen verringert.

Fachspezifische Löhne unterscheiden sich nicht mehr so stark nach Standort wie früher, was den wirtschaftlichen Anreiz für lange Umzüge schwächt. Das bedeutet, dass Menschen nicht mehr zwingend umziehen müssen, um ein höheres Gehalt für ihre berufliche Qualifikation zu erzielen. In Zeiten verstärkter wirtschaftlicher Spezialisierung und technologischer Entwicklung bilden sich sogenannte „kognitive Zentren“ heraus, in denen hochqualifizierte Arbeitskräfte und Firmen mit Bedarf an spezialisierten Fähigkeiten konzentriert sind. Diese Agglomerationseffekte führen dazu, dass Hochqualifizierte tendenziell in großen Städten verweilen oder dorthin ziehen, weil dort sowohl Arbeitsmöglichkeiten als auch urbane Annehmlichkeiten besser gebündelt sind. Gleichzeitig verteuert sich dadurch das Wohnen weiter und wirkt mobilitätseinschränkend für andere Bevölkerungsgruppen.

Letztlich ist die abnehmende geografische Mobilität ein Produkt vieler miteinander verknüpfter Trends. Alternde Bevölkerung, veränderte Erwerbsrollen, höhere Anforderungen an familiäre Betreuung, ein stark regulierter und verteuerter Wohnungsmarkt sowie Konvergenz bei den regionalen Einkommen tragen gemeinsam dazu bei, dass immer weniger Menschen bereit oder in der Lage sind, ihren Wohnort zu wechseln. Dieser Rückgang hat auch ökonomische Konsequenzen, da eine geringere Mobilität Wachstumschancen und Anpassungsfähigkeit des Arbeitsmarktes verringern kann. Die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt wird beeinflusst, wenn Unternehmen nicht mehr so flexibel auf regionale Engpässe oder Überkapazitäten reagieren können. Ebenso leidet die Produktivität, wenn qualifizierte Arbeitskräfte nicht dorthin ziehen, wo sie am wirkungsvollsten eingesetzt werden könnte.

Gleichzeitig zeigen soziale Aspekte, dass Menschen, die örtlich verwurzelt sind, etwa durch familiennahe Betreuung oder Altersvorsorge, Vorteile in ihrer Lebensqualität gewinnen, was den Wunsch zu wechseln mindert. Die Rolle von Wohnungsmarktregulierungen bleibt ein Gebiet intensiver Forschung und politischer Diskussion. Erhöhung des Wohnungsangebots, Flexibilisierung von Bauvorschriften oder Förderung neuer Formen des Wohnens wie Mehrgenerationenhäuser könnten hier Ansatzpunkte sein, um Mobilität und wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit zu fördern. Gleichzeitig müssen Maßnahmen die Bedürfnisse von Familien, älteren Menschen und Arbeitsmarktakteuren berücksichtigen, um unerwünschte soziale Nebenwirkungen zu vermeiden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die abnehmende geografische Mobilität in den USA weder ein einzelnes Ereignis noch eine kurzfristige Entwicklung ist.

Sie spiegelt tiefgreifende Veränderungen in demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen wider und wirkt weitreichend auf Arbeitsmarkt und Gesellschaft ein. Ein besseres Verständnis dieser Prozesse ist entscheidend, um geeignete politische Strategien zu entwickeln, die sowohl ökonomische Effizienz als auch soziale Stabilität gewährleisten können.