Seit einigen Jahren beobachten wir eine steigende Nachfrage nach leistungsfähigen, skalierbaren und kosteneffizienten Datenbanksystemen. Im Zentrum vieler Diskussionen steht dabei Postgres, eine der ältesten und gleichzeitig modernsten relationalen Datenbanken. Die Migration von komplexen verteilten Systemen wie CockroachDB hin zu Postgres stellt für viele Unternehmen einen entscheidenden Schritt dar, der weitreichende Auswirkungen auf Performance, Wartbarkeit und Kosten hat. Die Reise eines Unternehmens, das genau diesen Weg gegangen ist, offenbart dabei wichtige Erkenntnisse und wertvolle Tipps für alle, die ähnliche Veränderungen planen. CockroachDB wurde vielfach für seine Fähigkeit gelobt, horizontal zu skalieren, besonders in mehrregionale Setups.

Das verteile System sorgte früh für hohe Verfügbarkeit und bot eine SQL-ähnliche Schnittstelle, was Entwicklern den Einstieg erleichterte. Gerade vor dem Hintergrund von Datenschutzanforderungen wie der DSGVO bestand lange Unklarheit, ob traditionelle relationale Systeme wie Postgres die nötige Skalierbarkeit und Flexibilität bieten könnten. In der Praxis zeigte sich allerdings, dass viele der Vorteile von CockroachDB erst bei wirklich groß angelegten Multi-Region-Szenarien relevant werden. Ein entscheidender Faktor für die Entscheidung zur Migration waren die stetig steigenden Kosten bei gleichzeitig abnehmender Performance. Das Unternehmen erlebte eine Verfünffachung der Aufwände für die Nutzung von CockroachDB bis in den mittleren sechsstelligen Bereich.

Der Einsatz beschränkte sich zudem meist auf einfache transaktionale Abfragen innerhalb einer einzigen Region, was die Frage nahelegte, ob die komplexe Infrastruktur eines verteilten Systems überhaupt nötig war. Die Migration selbst wies jedoch einige Herausforderungen auf. Viele Änderungen an der Datenbank erforderten Migrationsprozesse, für deren Umsetzung frühzeitig Prisma, das als ORM genutzt wurde, immer wieder an Timeout-Grenzen stieß. Das führte dazu, dass Entwickler im CockroachDB-Cluster manuell und häufig parallel Migrationsschritte durchführen mussten, was zu einem langwierigen, fehleranfälligen Prozess führte und die Bereitstellung von Updates bis zu zwei Stunden blockierte. Im Vergleich dazu konnte Postgres ähnliche Migrationsarbeiten in wenigen Sekunden ausführen, wobei eine Testmigration mit ähnlichem Datenvolumen lediglich zehn Sekunden benötigte.

Noch problematischer als die Migrationsprozesse waren oftmals die Auswirkungen auf die Extraktions-, Transformations- und Lade-Prozesse (ETL). Die Integration von Drittanbieter-Tools gestaltete sich schwierig, da es weder umfassende noch stabile Connectoren für CockroachDB gab. Die einzige Alpha-Version des Connectors von Airbyte litt zudem unter einem speicherintensiven Leck, was die Stabilität weiter beeinträchtigte. Selbst wenn die Jobläufe erfolgreich waren, erzeugte die Performance dieser Prozesse eine erhebliche Verzögerung in der Datenverarbeitung. Interessant war auch die Performance der Abfragen selbst.

Zwar gab es spezifische Szenarien, in denen CockroachDB dank seines optimierenden Ablaufs schneller arbeitete als Postgres. In der Regel übertrafen jedoch Letztere die verteilte Datenbank deutlich. Ein häufiger Grund hierfür lag in der von Prisma generierten äußerst komplexen SQL-Struktur. CockroachDB tendierte bei solchen Abfragen dazu, ganze Tabellen per Vollscans zu lesen, was zu massiven Latenzen führte. Postgres zeigte hier eine deutlich bessere Abfrageoptimierung und konnte viele Anfragen bis zum Faktor zwanzig schneller erledigen.

Auch im Bereich der Entwicklererfahrung ließ CockroachDB einige Wünsche offen. So führte das Berichtssystem für ungenutzte Indizes häufig zu Verwirrungen, da vermeintlich häufig verwendete Indizes als überflüssig gemeldet wurden. Die Verwaltung und das Abbrechen langsamer Anfragen erwiesen sich als unkomfortabel: Während bei Postgres einfache Grenzen schnelles Abbrechen erlauben, war in CockroachDB das Abbrechen einer laufenden Anfrage weitaus komplizierter und fehleranfälliger. Die Support-Prozesse gestalteten sich zudem umständlich und langsam, was das Handling dringender Probleme erschwerte. Ein weiterer praktischer Aspekt, der entschieden gegen CockroachDB sprach, waren wiederkehrende Konnektivitätsprobleme in der privaten Cloud-Infrastruktur über Tailscale.

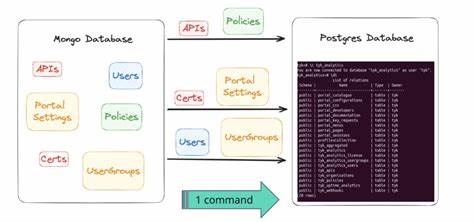

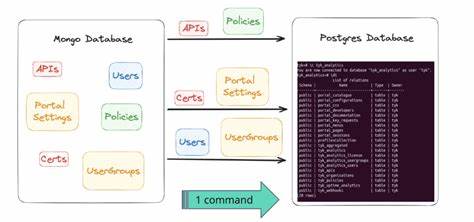

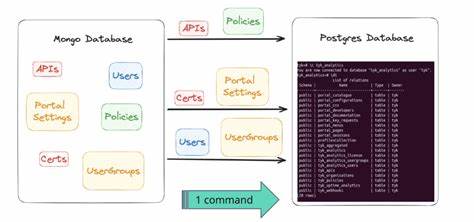

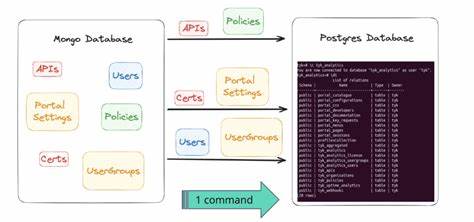

Diese Verbindungsabbrüche beeinträchtigten alle Umgebungen von der lokalen Entwicklung bis zu automatisierten ETL-Jobs. Solche Probleme traten unter Verwendung von Postgres nicht auf und sorgten für einen erheblichen Zeitverlust und Frustration im Team. Um den Übergang von CockroachDB zu Postgres zu ermöglichen, musste eine maßgeschneiderte Lösung zur Datenmigration entwickelt werden. Da bestehende Werkzeuge für CockroachDB kaum ausgereift waren und leichte Unterschiede in der Byte-Kodierung bei JSON- und Array-Datenformaten auftraten, entschied sich der Entwickler dazu, ein speziell auf die Bedürfnisse des Systems zugeschnittenes ETL-Skript zu bauen. Die Programmiersprache Bun wurde dabei als modernes Werkzeug zum parallelisierten Streaming der Daten genutzt.

Der Migrationsprozess umfasste das vollständige Extrahieren der relevanten Daten, eine Konvertierung in ein kompatibles Format und schließlich das Einspielen in die neue Postgres-Datenbank. Trotz der Komplexität konnte die Migration in einem kontrollierten Wartungsfenster von unter einer Stunde erfolgreich durchgeführt werden, ohne Datenverluste oder signifikante Ausfallzeiten zu verursachen. Bereits unmittelbar nach Abschluss des Wechsels zeigte sich eine deutliche Verbesserung in der Antwortzeit der Anfragen, die im aggregierten Mittel um ein Drittel sank. Dank der reichhaltigen Postgres-Ökosystems konnten zudem zügig weitere Optimierungen an der Abfrageperformance vorgenommen werden. Die finanziellen Vorteile waren ebenso beachtlich: Trotz des vorsichtigen und leicht überdimensionierten Clustering bei Postgres brachten die Einsparungen im laufenden Betrieb über 110.

000 US-Dollar pro Jahr an Kostenvorteilen ein – ein Effekt, der mit wachsendem Datenvolumen und Nutzeraufkommen sogar noch verstärkt wird. Dieser Erfahrungsbericht zeigt exemplarisch, dass die Verlagerung weg von hochkomplexen, verteilten Datenbanksystemen wie CockroachDB hin zu bewährten relationalen Systemen wie Postgres selbst bei großen Datenbeständen und anspruchsvollen Use Cases sinnvoll und lohnend sein kann. Die Kombination aus stabiler Performance, unkomplizierter Wartung, umfangreichen Werkzeugen und signifikanten Kosteneinsparungen macht Postgres zu einer der attraktivsten Lösungen im heutigen Datenbankmarkt. Für Unternehmen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, empfiehlt es sich, den Einsatz von Postgres und die Möglichkeiten einer Migration gründlich zu prüfen. Die richtigen Werkzeuge, genügend Testzeit und eine iterative Herangehensweise sind dabei wichtige Erfolgsfaktoren.

Gleichzeitig unterstreicht die Praxis, wie wichtig es ist, sich nicht von Marketingversprechen blenden zu lassen, sondern die tatsächlichen Anforderungen, Kostenstrukturen und Entwicklungserfahrungen realistisch zu bewerten. Zukünftige Entwicklungen in der Postgres-Welt versprechen zudem eine noch bessere Integration von skalierbaren und hochverfügbaren Setups, sodass sich die Grenzen gegenüber verteilten Systemen zunehmend verwischen werden. Für Entwicklerteams bedeutet der Umstieg eine bessere Kontrolle, mehr Flexibilität und vor allem eine spürbare Entlastung im Alltag. Die Migration zu Postgres stellt somit nicht nur einen technologischen, sondern auch einen strategischen Vorteil für Unternehmen dar, die Wert auf nachhaltige, wartbare und effiziente Datenbanklösungen legen.