Marvel-Filme haben seit ihrer Einführung das Genre der Superheldenfilme revolutioniert und prägen die Popkultur weltweit maßgeblich. Doch über den offensichtlichen Actionelementen und spektakulären visuellen Effekten hinaus steckt in jedem Film eine komplexe narrative Struktur, die sich systematisch analysieren lässt. Inspiriert von Vladimir Propps Werk „Morphologie des Märchens“ aus dem Jahr 1928, der die Kernfunktionen von Märchen erforschte, wird die Morphologie eines Marvel-Films heute mit modernen Mitteln – insbesondere Text-Embedding-Technologien – neu interpretiert. Diese Methode bietet einen faszinierenden Einblick in das Zusammenspiel von Handlung, Charakterentwicklung und Tonalität innerhalb eines Films. Diese Herangehensweise eröffnet eine neue Perspektive nicht nur auf Marvel, sondern auch auf den Vergleich mit anderen filmischen Universen wie James Bond oder Batman.

Die Ursprünge der Morphologie reichen zurück zu Propp, dessen Analyse zentrale Funktionen im Märchenerzählen identifizierte. Dazu gehören Elemente wie „Abreise“ – der Aufbruch des Helden mit einem Ziel vor Augen – und „Kampf“ – die direkte Auseinandersetzung mit dem Widersacher. Obwohl Propps Arbeit fast ein Jahrhundert alt ist, liefert sie bis heute wertvolle Ansätze fürs Storytelling. Im Gegensatz zu Propps klassischem Ansatz ermöglicht die Analyse von Text-Embeddings jedoch eine präzisere und datengetriebene Untersuchung der inneren Textstruktur moderner Drehbücher. Diese Analyse misst Ähnlichkeiten zwischen Abschnitten im Drehbuch auf der Basis von Vektorvergleichen, wodurch digitale „Signaturen“ unterschiedlicher narrativer Funktionen entstehen.

Für die Untersuchung wurden elf Marvel-Drehbücher herangezogen, darunter Blockbuster wie „Iron Man“ (2008) bis hin zu moderneren Produktionen wie „Deadpool und Wolverine“ (2024). Das Verfahren teilt ein Drehbuch in 50 Segmente und extrahiert für jedes eine Text-Embedding. Diese werden untereinander auf Ähnlichkeit geprüft, was eine Art „Fahrt durch den Plot“ sichtbar macht. Interessanterweise offenbart diese Methode, dass bestimmte narrative Funktionen wie die „klimaktische Konfrontation“ besonders hervorstechen und oft sogar stärker ausgeprägt sind als humorvolle Elemente. Dies spiegelt sich auch in der typischen Marvel-Erfahrung wider, in der actiongeladene Sequenzen und gleichzeitig witzige Dialoge dominieren.

Am Beispiel des Films „Thor“ (2011) wird die Methode besonders anschaulich. In diesem MCU-Film treffen wir nicht nur auf den Titelhelden selbst, sondern auch auf seinen komplexen Bruder Loki sowie zahlreiche Nebenfiguren. Die Analyse der Szenenergibt eine vergleichsweise stabil bleibende Tonalität über die gesamte Filmlänge hinweg. Die Verbindung von Kampfsequenzen, emotionaler Charakterentwicklung und humorvollen Dialogen ist ausgewogen, wobei „Thor“ etwas weniger auf Comedy als andere Marvel-Filme setzt und mehr confrontationalen Elementen Raum gibt. Eine weitere Ebene des Ansatzes ist die Nutzung von Referenz-Embedding-Kategorien wie „Charaktereinführung“, „Casual Conversation“, „Verratsmoment“ oder „Foreshadowing“.

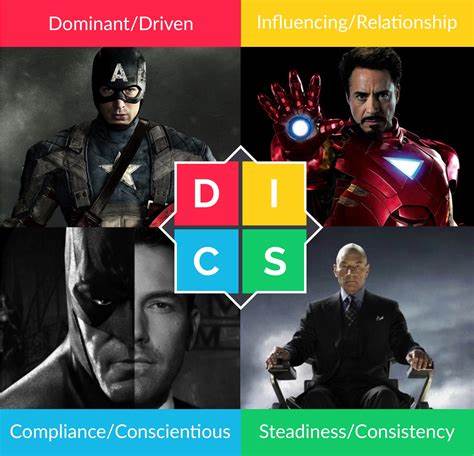

Durch den Vergleich jedes Drehbuchteils mit diesen Referenzen entsteht eine einzigartige Tonalitäts-Signatur, die darüber hinaus eine Vergleichbarkeit verschiedener Filme und Franchises gewährleistet. Diese „Grounding“-Technik ermöglicht es, Plotdominatoren herauszufiltern und stattdessen die emotionale und narrative Stimmung zu erfassen. Interessant ist auch der Vergleich mit anderen populären Filmreihen. Die James-Bond-Filme etwa zeichnen sich durch einen Wechsel von Spannungsaufbau und romantischen Elementen aus, was sich im narrativen Profil widerspiegelt. Batman-Filme wiederum zeigen eine größere tonale Bandbreite, wobei auch hier humorvolle Elemente und intensiv dramatische Sequenzen balanciert auftreten.

Die unterschiedlichen Referenzpunkte auf Tonebene deuten darauf hin, dass „Comic Relief“ in Marvel eine offenere, quirlige Bedeutung hat, wohingegen Batman eher einer subtileren und witzigeren Darstellung zugeneigt ist. Die Nutzung dieser Methode bietet darüber hinaus praktische Anwendungen im Schreibprozess selbst. Autoren könnten künftig durch Real-Time-Tonüberwachung in ihren Texteditoren frühzeitig erkennen, ob ihr Script bestimmte Narrativelemente etwa wie „Foreshadowing“ oder „Charakterentwicklung“ überproportional verwendet. Dies könnte zu einer bewussteren und dynamischeren Gestaltung von Drehbüchern beitragen. Zusätzlich eröffnet die Morphologie neuer Blickwinkel auf Produktionsprozesse.

Ein Vergleich zwischen dem ursprünglichen Drehbuch und dem finalen Filmtranskript kann Hinweise auf die Einflüsse von Regisseuren oder Produzenten geben, die narrative Schwerpunkte verschieben oder tonal modifizieren. Ein solcher „Directors-Impact“ könnte die Vielfältigkeit und Entwicklung eines Filmfranchises besser nachvollziehbar machen und auch als Kriterium für die Bewertung von Filmerfolgen und Kritiken dienen. Die innovative Verschmelzung klassischer Erzähltheorie mit modernen technischen Methoden markiert einen Wendepunkt bei der Analyse von Storytelling in Filmen. Die Morphologie eines Marvel-Films zeigt, wie eng Action, Humor und dramaturgische Kämpfe miteinander verwoben sind und wie sie charakteristisch das Erlebnis prägen. Über reine Plot-Punkte hinaus offenbart sich ein komplexes und fein austariertes Netzwerk an narrativen Funktionen.

Letztlich bietet diese Analyse nicht nur für Fans des Marvel-Universums oder Cineasten, sondern auch für Drehbuchautoren, Kritiker und Wissenschaftler ein wertvolles Instrument. Sie ermöglicht es, filmische Narrative detailliert zu erfassen, zu vergleichen und zu verstehen. So wird deutlich, dass die äußere Fassade der Marvel-Filme – Superheldenkämpfe, Spezialeffekte, Humor – auf einem wohl durchdachten narrativen Fundament ruht, das bis in die feinsten Textabschnitte hinein analysierbar ist. Die Zukunft der Film- und Drehbuchanalyse liegt somit zunehmend im Zusammenspiel von linguistischer Innovation und narrativer Genauigkeit. Das Beispiel Marvel zeigt, dass mit Tools wie Text-Embeddings völlig neue Dimensionen der Betrachtung etabliert werden können.

Diese eröffnen spannende Perspektiven und fördern ein tieferes Verständnis der Kunst des Geschichtenerzählens im digitalen Zeitalter.