Die Debatte um Urheberrechte im Kontext der Künstlichen Intelligenz (KI) gewinnt weltweit an Bedeutung. Mit der rasanten Entwicklung von KI-Systemen stellt sich die Frage, wie Originalwerke von Künstlern geschützt werden können, wenn diese Werke zur Schulung von Algorithmen genutzt werden. Nick Clegg, ehemaliger stellvertretender britischer Premierminister und lange Jahre als leitender Meta-Manager tätig, hat sich jüngst zu diesem kontrovers diskutierten Thema geäußert und dabei betont, dass die Forderungen der Künstler nach einer strikt geregelten Nutzung ihrer Werke durch KI-Entwickler aus seiner Sicht kaum umsetzbar sind. Sein Standpunkt wirft ein wichtiges Licht auf die Schwierigkeiten, die sowohl Technologieunternehmen als auch die kreative Branche im digitalen Zeitalter bewältigen müssen. Nick Clegg brachte seine Position bei einer Veranstaltung auf dem renommierten Charleston Festival zum Ausdruck.

Dort erklärte er, dass es zwar verständlich sei, warum Künstler die Möglichkeit haben möchten, die Nutzung ihrer Werke durch KI-Systeme zu kontrollieren, jedoch führten die technologischen Gegebenheiten und die immense Menge an Trainingsdaten dazu, dass eine Absolutforderung, vor jeder Nutzung immer die explizite Erlaubnis einzuholen, technisch kaum realisierbar sei. Er hält es für sinnvoll, dass Künstler die Option erhalten, ihre Werke vom Training auszuschließen. Die Idee, dass sämtliche Technologieunternehmen vorab um Erlaubnis bitten müssten, passe aber nicht zur Realität der massenhaften Datenverarbeitung. Diese Perspektive ist besonders relevant vor dem Hintergrund aktueller Entscheidungen im britischen Parlament. Dort sprachen sich die Abgeordneten gegen eine Änderung des Datenschutzgesetzes aus, die der Transparenz bei der Nutzung von Urheberrechten durch KI mehr Nachdruck hätte verleihen sollen.

Die geplanten Änderungen hätten es Künstlern und Urhebern ermöglicht, genau zu sehen, wann und wie ihre Werke in KI-Trainingsmodellen verwendet wurden. Der Widerstand gegen diese Gesetzesinitiative zeigt, wie komplex die Balance zwischen Innovationsförderung und Schutz der Urheberinteressen ist. Ein zentraler Punkt in Cleggs Argumentation ist die immense Datenmenge, die für das Training moderner KI-Modelle erforderlich ist. Künstliche Intelligenz erzeugt Inhalte verschiedenster Art – seien es Bilder, Musik, Texte oder Videos – auf Basis von Milliarden von Datenpunkten, die sie unzählige Male auswertet. Ein praktisches Verbot oder eine Einschränkung für die Nutzung spezifischer Werke würde nicht nur den Entwicklungsprozess verlangsamen, sondern könnte ihn in manchen Fällen sogar vollständig zum Erliegen bringen.

Clegg warnt, dass insbesondere für Länder wie Großbritannien scharfe Regulierungen dazu führen könnten, dass die KI-Branche abwandert oder gar nicht erst Fuß fasst, was langfristig negative wirtschaftliche Konsequenzen hätte. Auf der anderen Seite gibt es prominente Stimmen aus der Kreativwirtschaft, darunter Musikerlegenden wie Elton John und Paul McCartney, die davor warnen, dass ihre Werke quasi verschenkt würden, wenn keine angemessenen Vergütungs- und Kontrollmechanismen etabliert würden. Sie argumentieren, dass die Texte, Melodien und Bilder, die Künstler über Jahre hinweg geschaffen haben, die Grundlage für die KI-Kreationen bilden und daher ausreichend geschützt werden müssen. Angesichts der Tatsache, dass etwa 2,5 Millionen Menschen in der britischen Kreativwirtschaft tätig sind, handelt es sich nicht nur um eine theoretische Debatte, sondern um die Frage, wie die wirtschaftliche Existenz ganzer Berufsgruppen gesichert werden kann. Die Kluft zwischen den Bedürfnissen der Künstler und den Erfordernissen der Technologieunternehmen macht deutlich, wie schwierig ein ausgewogenes Gesetzgebungswerk zum Thema Urheberrechte und KI ist.

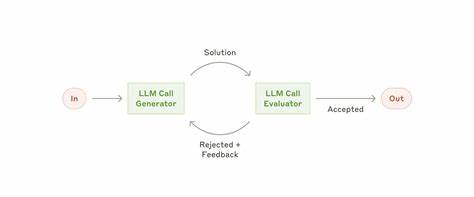

Clegg schlägt in seiner Argumentation einen Mittelweg vor: Künstler sollten sich leicht und unkompliziert vom Training von KI-Systemen ausnehmen können, aber eine generelle Genehmigungspflicht vor jeder Datennutzung sei momentan nicht umsetzbar. Zudem verweist er darauf, dass KI-Technologie bereits weit verbreitet ist und de facto auf einer umfassenden Datenbasis operiert, die kaum jemand digital vollständig kontrollieren kann. Ein weiterer Aspekt, den Clegg hervorhebt, ist die Eigenständigkeit der KI in der künstlerischen Produktion. Schon heute sei die Technologie in der Lage, eigenständig Gedichte, Kurzgeschichten, Bilder oder sogar Musikstücke zu erzeugen. Dies vergrößert die Herausforderung für Urheber und Gesetzgeber, die Rechte der ursprünglichen Kreativen zu schützen, ohne die Innovation abzuwürgen.

Die Frage, wo der Beitrag des Menschen endet und der der Maschine beginnt, wird in diesem Zusammenhang immer wichtiger. Die Diskussion um Urheberrecht und KI ist nicht nur eine technologische, sondern auch eine ethische und gesellschaftspolitische Debatte. Es geht um die Anerkennung und Wertschätzung von Kreativität, aber auch um die Gestaltung einer zukunftsfähigen digitalen Welt, in der technologische Fortschritte den Menschen dienen sollen und nicht zu Lasten ihrer Lebensgrundlagen gehen. Nick Cleggs Beitrag zu dieser Debatte zeigt auf, dass Lösungen gefunden werden müssen, die sowohl die Rechte von Künstlern respektieren als auch den Fortschritt in der KI-Forschung nicht behindern. Abschließend kann festgehalten werden, dass die Urheberrechtsproblematik im Kontext der KI ein komplexes Feld mit vielen offenen Fragen bleibt.

Die Forderungen der Künstler nach mehr Kontrolle und Transparenz sind legitim und verdienen Aufmerksamkeit. Gleichzeitig muss die technologische Realität ernst genommen werden, die eine vollständige Kontrolle und Genehmigungspflicht vor jedem Zugriff auf Inhalte praktisch unmöglich macht. Die Kunst besteht darin, Wege zu finden, die beiden Seiten gerecht werden, und dabei wirtschaftliche, rechtliche und technische Aspekte in Einklang zu bringen. Der Dialog zwischen Politik, Kreativbranche und Technologieunternehmen wird in den kommenden Jahren maßgeblich darüber entscheiden, wie der Umgang mit urheberrechtlich geschützten Werken in der Ära der Künstlichen Intelligenz geregelt wird.