In den letzten Jahrzehnten hat sich die Programmierung stetig weiterentwickelt, doch erst mit dem Einzug von Künstlicher Intelligenz (KI) erleben wir einen wahren Paradigmenwechsel. Viele Entwickler, die jahrzehntelang Zeile für Zeile Code mit der Hand geschrieben haben, stellen heute fest, dass der eigentliche Wert nicht mehr im manuellen Coden liegt, sondern in der Fähigkeit, die richtige Umgebung, den passenden Kontext und gezielte Vorgaben für die KI zu schaffen. Diese Entwicklung führt zu einer dramatischen Veränderung im Verständnis dessen, was Programmierung eigentlich bedeutet. Der Kern dieser Revolution ist die Erkenntnis, dass Kontext alles ist. Ohne klar definierte Rahmenbedingungen und strukturierte Informationen kann eine KI zwar individuelle Codefragmente generieren, der wirkliche Mehrwert entsteht jedoch erst, wenn die künstliche Intelligenz kontinuierlich mit umfassendem Kontext versorgt wird.

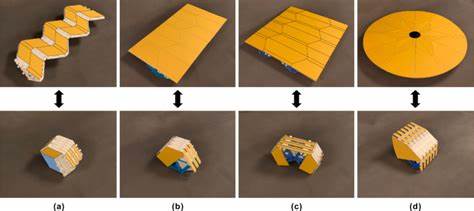

Dieser Kontext umfasst dabei weit mehr als nur die ursprüngliche Problemstellung: Er beinhaltet Referenzen auf bestehende Projekte, Umsetzungspläne, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und eine detaillierte Übersicht der relevanten Dateien und deren Funktionalität. Dank dieser Informationen kann die KI Aufgaben nicht nur ausführen, sondern auch eigenverantwortlich strukturieren und priorisieren. Die eigentliche Transformation liegt darin, die Kommunikation mit der KI in eine Abfolge kleiner, verifizierbarer Schritte zu zerlegen. So ermöglicht man eine Qualitätskontrolle an jedem Punkt des Prozesses, was Fehler minimiert und den Output deutlich zuverlässiger macht. Stellt man sich diese Vorgehensweise als eine Art digitaler Projektmanager vor, so wird klar, dass die Rolle des Entwicklers sich immer mehr zum strategischen Lenker wandelt.

Ein besonders interessanter Aspekt ist, dass die KI selbst aufgefordert werden kann, ihre Eingabeaufforderungen zu formulieren bzw. zu optimieren. Indem man der KI erlaubt, für sich selbst Prompts zu erstellen und diese zu verfeinern, verlagert sich ein großer Aufwand von den Menschen auf die Maschine. Das Ergebnis ist eine viel schnellere Iteration und eine stetige Verbesserung der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Damit dies gelingt, ist ein permanenter Feedbackprozess essentiell.

Nach jeder Aufgabe kann die KI angeregt werden, ihre eigene Leistung zu reflektieren – welche Hürden aufgetreten sind, welche Verzögerungen es gab und wie der Prozess beim nächsten Mal effizienter gestaltet werden kann. Diese Selbstreflexion wird dokumentiert und in die nächste Aufgabe eingebunden, wodurch ein iterativer Verbesserungsprozess entsteht. Das ist keine Selbstverbesserung im klassischen Sinne, wie wir sie von Menschen kennen, sondern eine evolutionäre Verfeinerung des Kontextes selbst. Darüber hinaus ist eine fundierte Verifikation der Arbeitsergebnisse ausschlaggebend. Hierbei spielt testgetriebene Entwicklung (TDD) eine immens wichtige Rolle.

Indem die KI angewiesen wird, in kleinen, überprüfbaren Schritten vorzugehen – ein Test, eine Implementierung, erneuter Test – entsteht ein kontrollierter Entwicklungsprozess, der Regressionen vorbeugt und die Qualität sicherstellt. Ohne diesen klar definierten Abgleich zwischen Anforderungen, Umsetzungen und Überprüfungen besteht die Gefahr, dass Ergebnisse verfälscht, ineffizient oder unvollständig bleiben. Der Einsatz von automatisierten oder halbautomatischen Prüfmechanismen ist nicht nur bei Code sinnvoll. Auch bei der Erstellung von Texten, Dokumentationen und anderen Inhalten kann eine KI dazu verwendet werden, konsistente Qualitätsstandards einzuhalten. So lässt sich beispielsweise ein umfassender Stilguide erstellen, anhand dessen die KI eingehende Inhalte überprüft und gegebenenfalls anpasst.

Dies sorgt dafür, dass der Output nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch und inhaltlich einheitlich bleibt. Trotz aller Automatisierung bleibt die Verantwortung für die Qualität und Verlässlichkeit der Ergebnisse beim Menschen. Entwickler behalten die Kontrolle, überprüfen die generierten Lösungen, verbessern die Codequalität, verfeinern Dokumentationen und sorgen dafür, dass der generierte Output den tatsächlichen Anforderungen entspricht. Die KI ist demnach ein mächtiges Werkzeug, kein Ersatz für menschliches Urteilsvermögen. Interessanterweise verändert sich durch diese Herangehensweise auch das Denken der Entwickler.

Anstatt sich mit Details wie Funktionsnamen oder Parametern zu befassen, konzentrieren sie sich heute viel stärker auf strategische Planung, Workflow-Design und das Setzen von Prioritäten. Die operative Last wird reduziert, das strategische Denken gewinnt an Bedeutung. Langfristig lässt sich eine Vision entwickeln, in der viele spezialisierte KI-Agenten parallel arbeiten und Koordination, Kontextverwaltung sowie Aufgabensteuerung nahezu autonom ablaufen. Der Entwickler überwacht als Supervisor auf hoher Ebene, steuert und gestaltet die Rahmenbedingungen. Der Schritt weg vom manuellen Coden hin zur kontextbasierten KI-Nutzung ist mehr als nur ein Produktivitätsschub.

Er markiert eine grundlegende Veränderung in der Softwareentwicklung – von der reinen Ausführung hin zur orchestrierten Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Der Fokus auf Kontext verdeutlicht, wie wichtig die Vorbereitung, Strukturierung und Dokumentation bereits vor eigentlicher Codierung sind. Entwickler müssen lernen, AI nicht als bloße Textgeneratoren zu begreifen, sondern als Partner, die mit den richtigen Informationen erstaunliche Leistungen erbringen können. Dieser Wandel bietet unglaubliche Chancen: von drastisch erhöhter Effizienz über eine bessere Fehlervermeidung bis hin zu einer neuen Form der Kreativität durch automatisierte Routinearbeit. In einer Welt, in der der Kontext regiert, verschmelzen technische Präzision und strategisches Denken zu einer neuen Berufsethik, die zukünftige Generationen von Entwicklern prägen wird.

Somit ist klar: Wer die Zukunft der Programmierung wirklich verstehen möchte, muss sich weniger um die Codezeilen kümmern und mehr darum, wie er der KI den Weg ebnet. Kontext statt Code – dieses Motto wird weiterhin die treibende Kraft hinter den Innovationen in der Softwareentwicklung bleiben.