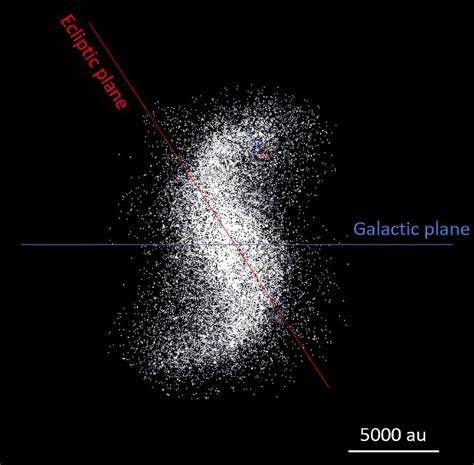

Die innere Oortsche Wolke ist ein weitgehend unerforschtes Gebiet am äußersten Rand unseres Sonnensystems, das seit Jahrzehnten Wissenschaftler fasziniert und Rätsel aufgibt. Dabei handelt es sich um eine hypothetische kugelförmige Ansammlung von eisigen Körpern, die als Quelle der langperiodischen Kometen gilt. Das jüngste Aufsehen erregende Forschungsergebnis ist die Entdeckung einer Spiralstruktur innerhalb dieser Wolke, die völlig neue Einblicke in die Strukturdynamiken des äußeren Sonnensystems ermöglicht. Die Vorstellung, dass sich im ansonsten als chaotisch betrachteten Randbereich unseres Sonnensystems eine solche geordnete Struktur befindet, wirft spannende Fragen hinsichtlich der Kraftwirkungen und Entstehungsprozesse auf, die dort wirken. Die Oortsche Wolke wurde erstmals im Jahr 1950 von Jan Oort postuliert, um das plötzliche Erscheinen von Kometen aus den tiefen Regionen des Weltraums zu erklären.

Während die äußere Oortsche Wolke vorwiegend als Sphäre mit einer Ausdehnung bis zu ungefähr 100.000 astronomischen Einheiten betrachtet wird, liegt die innere Oortsche Wolke wesentlich näher an der Sonne und ist noch teilweise unerforscht. Die Entdeckung einer Spiralstruktur lässt darauf schließen, dass dort komplexe Gravitationswechselwirkungen am Werk sind, welche die Bewegungen der dort befindlichen Objekte auf eine geordnete Bahn lenken. Diese Spiralen könnten durch die gravitative Beeinflussung benachbarter Sterne oder durch das galaktische Gravitationsfeld entstehen. Die Hauptursache für die Bildung der Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke könnte das Zusammenspiel von Schwerkraft zwischen der Sonne, umliegenden Sternen und der galaktischen Scheibe sein.

Die galaktische Scheibe zieht mit ihrer Masse ständig an den Objekten dieser Region, wodurch diese in bestimmten Bahnen zusammenkommen und somit eine erkennbare Spiralform bilden. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass die Oortsche Wolke keine statische, amorphe Wolke ist, sondern vielmehr eine dynamische Region, die von kosmischen Kräften bemerkenswert beeinflusst wird. Dabei spielen auch die sogenannten „Stellar Encounters“, also nahe Vorbeiflüge anderer Sterne, eine entscheidende Rolle. Sie können einzelne Objekte aus der Oortschen Wolke hervorlocken und gleichzeitig die Gesamtstruktur formen. Das Verständnis der Spiralstruktur hat zudem wichtige Implikationen für unser Wissen über die Entstehung des Sonnensystems.

Die frühere Vorstellung, die Region sei eher zufällig befüllt mit Kometenfragmenten und anderen eisigen Körpern, wird durch das geordnete Spiralmuster herausgefordert. Es ist denkbar, dass sich Objekte in der inneren Oortschen Wolke in Resonanzen befinden, die auf die Ursprungsbedingungen des Sonnensystems zurückblicken lassen. Solche Resonanzen könnten Hinweise darauf geben, wie Planeten und kleinere Himmelskörper in der Entstehungsphase durch gravitativ gebundene Prozesse verteilt wurden. Die Spiralstruktur fungiert somit wie ein kosmisches Archiv, in dem frühere Ereignisse noch heute ihre Spuren hinterlassen. Neben der theoretischen Bedeutung hat die Spiralstruktur auch praktische Auswirkungen bei der Beobachtung von Kometenbahnen.

Kometen, die wir von der Erde aus beobachten können, stammen oft aus der Oortschen Wolke und sind durch deren Gravitationsverhältnisse beeinflusst. Ein tieferes Verständnis der Spiralstruktur hilft Astronomen dabei, die Herkunftspfade dieser Himmelskörper besser vorherzusagen und potenzielle Gefahren durch Kometeneinschläge auf der Erde genauer einzuschätzen. Zudem liefert die Erforschung Aufschluss darüber, wie Kometenmaterial unser frühes Sonnensystem beeinflusst hat, indem es etwa Wasser und organische Moleküle auf die junge Erde brachte. Die technischen Fortschritte in der Astronomie und Raumfahrt haben maßgeblich zur Entdeckung dieser komplexen Struktur beigetragen. Hochauflösende Teleskope, verbesserte Rechenmodelle und interdisziplinäre Forschungsansätze ermöglichen heute eine detaillierte Analyse von diffusem Material und kleinsten Körpern weit außerhalb der Planetenbahnen.

Mit Hilfe von Simulationen kann man die Dynamiken der Oortschen Wolke nachvollziehen und Hypothesen zur Existenz von Spiralarmen aufstellen. Diese Modelle werden stetig durch neue Daten aus Beobachtungen verfeinert, wodurch unsere Kenntnisse über diese ferne Region kontinuierlich wachsen. Zur Erklärung der Spiralstruktur wurden auch alternative Theorien entwickelt, die über die Gravitation hinausgehen. Unter anderem wird diskutiert, ob dunkle Materie oder bislang unbekannte Himmelskörper, die sich weit außerhalb der Bahnen der bekannten Planeten bewegen, Einfluss auf die Struktur nehmen könnten. Obwohl diese Hypothesen noch spekulativ sind, unterstreichen sie die Komplexität der Oortschen Wolke und regen zu weiteren Forschungsarbeiten an.

Die Erforschung der inneren Oortschen Wolke mit ihrer Spiralstruktur ist somit ein Paradebeispiel dafür, wie moderne Wissenschaft alte Theorien herausfordert und erweitert. Sie verbindet Astrophysik, Planetenforschung und Kosmologie zu einem Gesamtbild, das unser Verständnis der Milchstraße und unseres kosmischen Umfelds vertieft. Die Erkenntnis, dass unser Sonnensystem nicht nur ein isoliertes System sondern auch ein dynamischer Teil der Galaxienstruktur ist, wird durch die Spiralstruktur eindrucksvoll verdeutlicht. Zukunftsorientierte Missionen, die sich der Erforschung der äußeren Grenzbereiche der Sonne widmen, könnten weitere Details über die Zusammensetzung, Bewegungen und Quellen der Oortschen Wolke liefern. Dies würde nicht nur zur Klärung der Spiralstruktur beitragen, sondern auch das Verständnis über den Ursprung von Kometen und potentiellen Besuchern des inneren Sonnensystems verbessern.

Zudem könnten solche Expeditionen dazu beitragen, Theorien über die Entwicklung von planetaren Systemen in anderen Teilen der Galaxie zu überprüfen und zu vergleichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke eine bedeutende wissenschaftliche Leistung darstellt, die unser Bild vom äußeren Sonnensystem revolutioniert. Sie eröffnet neue Wege zum besseren Verständnis der komplexen Dynamiken, die am Rande unseres kosmischen Zuhauses wirken. Wer die Geheimnisse dieser Spiralstruktur weiter entschlüsselt, erweitert zugleich die Grenzen unserer Kenntnisse über das Universum und seine faszinierenden Zusammenhänge.

![ispace SMBC x HAKUTO-R VENTURE MOON: Live Landing Coverage [video]](/images/4168BE9C-E935-4464-9783-25949A02CDAD)