Die US-amerikanische Wissenschaftslandschaft befindet sich im Umbruch. In den letzten Jahren ist eine deutliche Tendenz erkennbar, bei der hochqualifizierte Forscher, vor allem aus den Naturwissenschaften und der Technik, vermehrt ins Ausland abwandern. Dieser sogenannte Brain Drain, die Abwanderung von Talenten, trifft die Vereinigten Staaten in einem sensiblen Moment, denn staatliche Förderungen und wissenschaftliche Freiheiten sehen sich Herausforderungen gegenüber, die das Forschungs- und Innovationsklima nachhaltig verändern. Außerdem hat die politische Unsicherheit und eine veränderte Wissenschaftspolitik unter der früheren US-Regierung den Exodus vieler Spitzenforscher beschleunigt. Die Folge ist eine wachsende Konkurrenz für die USA durch andere Länder, die vermehrt Strategien entwickeln, um diese Talente gezielt anzuziehen und so ihre eigenen Forschungsstandorte zu stärken.

Die Ursachen der US-Fachkräfteabwanderung sind vielschichtig. Zum einen spielen politische Einschränkungen eine bedeutende Rolle. In den vergangenen Jahren kam es zu erheblichen Budgetkürzungen für Forschungseinrichtungen, insbesondere im öffentlichen Sektor. Das führte zu einer Verunsicherung vieler Wissenschaftler, die ihre Forschungsfreiheit bedroht sehen oder um den Fortbestand ihrer Projekte bangen. Gleichzeitig wirken sich politische Entscheidungen und kulturelle Entwicklungen auf die akademische Freiheit und die Offenheit der Forschung aus, was von zahlreichen Forschern als Hindernis empfunden wird.

Zum anderen spielen auch ganz pragmatische Faktoren wie bessere Arbeitsbedingungen, attraktivere Gehälter, familienfreundliche Umgebungen und moderne Ausstattung in anderen Ländern eine immer wichtigere Rolle bei der Entscheidung, die Heimat zu verlassen. Europa hat sich in den letzten Jahren als besonders aktives Zentrum erwiesen, das gezielt US-Wissenschaftler anwirbt. Der Europäische Forschungsrat (ERC) hat umfangreiche Initiativen aufgelegt, die exzellente Forscher aus den USA ansprechen und ihnen attraktive Finanzierungsmöglichkeiten, langfristige Karrierechancen sowie demokratische und offene Forschungsumgebungen bieten. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat diesen Prozess maßgeblich vorangetrieben. Die EU verpflichtet sich, wissenschaftliche Freiheit, Stabilität und großzügige Ressourcen zu garantieren, um als Leuchtturm für Talente zu fungieren.

Neben der finanziellen Förderung wird die internationale Zusammenarbeit auf sehr hohem Niveau gefördert, was den Austausch von Wissen und die Entwicklung innovativer Projekte begünstigt. Neben Europa sind auch asiatische Länder mit ihren wachstumsorientierten Forschungssystemen zu wichtigen Magneten für US-Forscher geworden. China, Japan und Südkorea investieren massiv in den Wissenschaftssektor und bieten abwechslungsreiche und gut dotierte Anstellungen an führenden Instituten. Die wirtschaftliche Dynamik in diesen Regionen und der politische Willen, die Innovationskraft zu stärken, sind für Forscher attraktiv, da sie Zugang zu umfangreichen Ressourcen und Teilhabe an zukunftsweisenden Projekten ermöglichen. Insbesondere China hat durch seine zusätzlichen Maßnahmen zur Vereinfachung von Visa-Prozessen für Forscher und die Bereitstellung von Start-up-Förderungen für innovative Ideengeber aus dem Ausland international wirktvolle Anzüge geschaffen.

Die USA selbst setzen verschiedene Gegenmaßnahmen.Fachgesellschaften, Universitäten und staatliche Förderstellen bemühen sich, Forschungskarrieren attraktiver zu gestalten. Es gibt Bestrebungen, bürokratische Hürden abzubauen und das Klima für Innovationen zu verbessern. Einige Forschungsinstitute investieren in moderne Infrastruktur und internationale Kooperationen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Dennoch bleibt die Herausforderung groß, vor allem angesichts der anhaltenden Einschränkungen im Haushalt und der politischen Polarisierung, die Teile der Wissenschaftsgemeinschaft verunsichert.

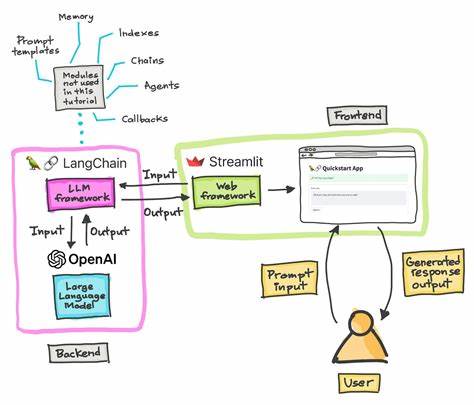

Die wirtschaftlichen Konsequenzen des Brain Drain sind erheblich. Der Verlust von Talenten wirkt sich direkt auf die Innovationsfähigkeit des Landes aus und kann langfristig Wettbewerbsnachteile nach sich ziehen. Forschung und Entwicklung sind zentrale Treiber für wirtschaftliches Wachstum und technologische Fortschritte. Wenn erstklassige Wissenschaftler ins Ausland wechseln, schwächt das die US-amerikanische Wettbewerbsposition in globalen High-Tech-Märkten. Das betrifft sowohl aufstrebende Disziplinen wie Künstliche Intelligenz und Biotechnologie als auch bewährte Branchen mit großen Forschungsanteilen.

Neben den direkten ökonomischen Folgen verstärkt sich auch ein gesellschaftliches Problem. Das Vertrauen in die Wissenschaft leidet, wenn die Forschung in den USA als politisch instabil wahrgenommen wird. Nachwuchswissenschaftler suchen sich zunehmend internationale Chancen, was die Innovationskraft weiter ausdünnt. Der Brain Drain wirkt sich somit wie ein Multiplikator auf die langfristige Entwicklung und die Attraktivität der US-Forschung aus.Ein entscheidender Faktor bei der Standortwahl für viele Wissenschaftler ist zudem die akademische Freiheit.

In einigen Ländern wird diese als eingeschränkt erlebt, in den USA hingegen wurde in der Vergangenheit stets auf eine freie und offene Wissenschaftskultur gesetzt. Allerdings haben jüngste politische Entwicklungen Zweifel an diesem Grundsatz geweckt. In Europa etwa wird diese Freiheit hoch geachtet und von politischen Institutionen aktiv geschützt, was für US-amerikanische Forscher ein starker Anreiz zur Migration sein kann.Die langfristige Sicherung der wissenschaftlichen Exzellenz erfordert daher eine gezielte Strategie seitens der USA. Investitionen in Bildung, Infrastruktur, finanzielle Förderung und die Förderung einer offenen Wissenschaftskultur sind unerlässlich.

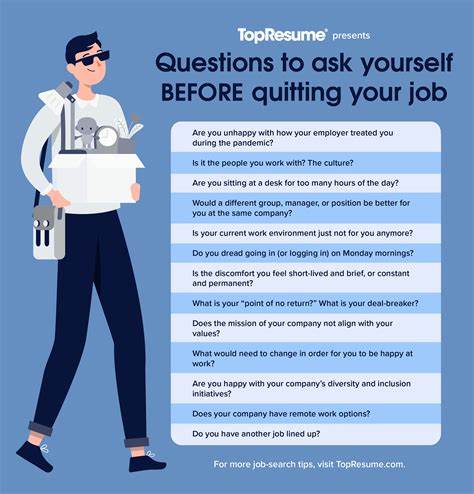

Gleichzeitig gewährt die internationale Konkurrenz dem Land eine Chance, sich neu aufzustellen und innovativer zu agieren. Denn der globale Wissenschaftsmarkt ist vernetzt und dynamisch. Erfolgreiche Forschung entsteht zunehmend durch den Austausch und die Mobilität von Talenten zwischen Ländern. Wer also versteht, wie man der Abwanderung von Spitzenkräften mit attraktiven Angeboten entgegenwirkt, stärkt seine eigene Position.Viele US-Forscher, die ins Ausland wechseln, berichten von besseren Karriereperspektiven und einem unterstützenden Umfeld in ihren neuen Heimatländern.

Dies betrifft nicht nur die finanzielle Perspektive, sondern auch Faktoren wie soziale Absicherung, Research Freedom, Zugang zu Netzwerken und eine familienfreundliche Umgebung. Sie sehen in diesen Angeboten nicht nur einen Ausweg aus politischen oder finanziellen Engpässen, sondern eine Chance, ihre wissenschaftlichen Ziele unter besseren Bedingungen zu realisieren.Aufseiten der Zielländer ist es entscheidend, ein nachhaltiges Ökosystem für Forschung zu schaffen, das auf begeisterte Talente und deren langfristige Integration setzt. Dabei geht es nicht nur um finanzielle Anreize, sondern auch um die Förderung von Kollaborationen, die internationale Sichtbarkeit und die individuelle Entwicklung der Forscher. Erfolgreich sind diejenigen Programme, die nicht nur kurzfristig Talente anziehen, sondern langfristig binden und deren Potenzial voll entfalten.