Die rasante Expansion von Künstlicher Intelligenz (KI) und insbesondere von KI-Agenten hebt unser Verständnis von Softwareentwicklung und Automatisierung auf ein neues Level. In fast allen Branchen verändern sich Arbeitsabläufe dramatisch, wobei Softwareentwicklung besonders stark betroffen ist. Doch während die Fähigkeiten dieser Agenten stetig wachsen, empfinden viele Entwickler und Unternehmen den Einsatz dieser Tools als komplex und schwer zu steuern. Die Kontrolle über KI-Agenten zu bewahren, fühlt sich wie eine unmögliche Mission an – doch mit der richtigen Herangehensweise ist es möglich, diese Herausforderung erfolgreich zu meistern. KI-Agenten sind keine magischen Allheilmittel.

Sie basieren auf Wahrscheinlichkeiten und Vorhersagen, wodurch sie oft Lösungen vorschlagen, die auf Ähnlichkeiten mit bereits bekanntem Code oder Inhalten beruhen. Das bedeutet, sie sind weder perfekt noch allwissend. Besonders bei komplexen oder ungewöhnlichen Anforderungen können sie Fehler machen, falsche Annahmen treffen oder unpassende Vorschläge liefern. Daher ist es essenziell, die eigenen Erwartungen realistisch zu halten und zu verstehen, dass menschliche Kontrolle und Wissen weiterhin unverzichtbar sind. Die Grundlage für den erfolgreichen Einsatz von KI-Agenten beginnt mit der Wahl der Werkzeuge.

Dabei ist essenziell zu erkennen, dass nicht das Tool an sich über den Erfolg entscheidet, sondern die Qualität der Eingaben und die Art der Nutzung. Ihre eigenen Daten, der Code, die Dokumentationen und vor allem die präzisen und durchdachten Eingabeaufforderungen („Prompts“) sind die Materialien, die von der KI verarbeitet werden. Diese Materialien müssen klar, sorgfältig strukturiert und in einer sinnvollen Reihenfolge präsentiert werden. Nur so entsteht ein solides Fundament für qualitativ hochwertige Ergebnisse. Neben der Werkzeugeauswahl spielt die Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten eine wichtige Rolle.

Der Umgang mit KI-Agenten erfordert nicht nur reguläres Programmierwissen, sondern auch ein tiefes Verständnis der Architektur und die Fähigkeit, Anforderungen klar und verständlich in natürlicher Sprache zu formulieren. Ohne diese Fähigkeiten neigen Menschen dazu, unpräzise oder zu allgemeine Anfragen zu stellen, was wiederum zu mangelhaften Ergebnissen führt. Die Zusammenarbeit mit KI wird somit zu einer neuen Form des Programmierens, bei der Kommunikation, Planung und Kontrolle im Mittelpunkt stehen. Planung stellt den Kern der Arbeit mit KI-Agenten dar. Anders als bei traditionellen Methoden, bei denen oft direkt mit dem Codieren begonnen wird, erfordert agentisches Programmieren einen zusätzlichen Schritt der sorgfältigen Planung.

Diese „Reise“ sollte in kleine, modulare und gut definierte Schritte unterteilt werden, die nacheinander bearbeitet werden können. Ein detaillierter und wiederverwendbarer Plan ist dabei besonders hilfreich, da er den Agenten anleitet, Überarbeitungen ermöglicht und eine Basis für zukünftige Erweiterungen schafft. Ohne stringente Planung ist der Agent eher geneigt, auf kreative, aber unzuverlässige Lösungen zurückzugreifen, die in der Praxis schnell scheitern können. Die Gestaltung eines langlebigen Plans wirkt anfangs vielleicht aufwändig und zeitintensiv, zahlt sich jedoch aus. Denn im Gegensatz zu spontanen „Vibe Coding“-Ansätzen, bei denen man einfach hofft, dass die KI die richtigen Lösungen spontan ausspuckt, ermöglicht ein konkreter Plan eine strukturierte Entwicklung mit deutlich weniger Fehlversuchen.

Agenten verlieren leicht den Überblick, wenn fehlende Zwischenschritte oder klare Strukturen fehlen, und erfinden dann selbst improvisierte Lösungen, die meistens unzureichend sind. Ein gutes Planmanagement sorgt also für eine stabile und nachvollziehbare Umsetzung. Wurde der Plan erstellt, muss er regelmäßig überprüft und angepasst werden. Es ist normal, dass sowohl in der Planung als auch bei der Umsetzung Fehler auftreten – diese zu erkennen und flexibel darauf zu reagieren ist wichtiger Bestandteil des Prozesses. Ein Plan wird niemals sofort perfekt sein.

Deshalb ist ein iteratives Vorgehen ratsam, bei dem nach jedem Schritt der Plan reflektiert, angepasst und optimiert wird. Dieses Verhalten ist vergleichbar mit erfolgreichen agilen Methoden, die auf häufige Rückkopplungsschleifen setzen. Mit der Planung allein ist es jedoch nicht getan. Der eigentliche Test des Plans erfolgt bei der praktischen Umsetzung und dem Vergleich mit dem realen Code. Dabei wird schnell deutlich, wo das ursprüngliche Design Schwächen aufweist oder Probleme in der Codebasis vorliegen.

Diese „hässlichen Wahrheiten“ sind oft auch für Entwickler schmerzhaft, weil sie auf technisches Schuldenverhalten und frühere Kompromisse hinweisen. KI kann dabei helfen, solche Codeprobleme aufzudecken und Vorschläge zur Refaktorisierung zu machen, wodurch die Codequalität langfristig steigt. So wird die KI nicht nur zur bloßen Texterzeugungsmaschine, sondern auch zum Motor für sauberen, wartbaren Code. Vertrauen in die Ergebnisse von KI-Agenten allein ist jedoch nicht ratsam. Die angewandten Modelle basieren auf Wahrscheinlichkeiten und können leicht Fehlschätzungen treffen oder wichtige ursprüngliche Ziele aus den Augen verlieren.

Das bedeutet, dass der Entwickler stets die eigenen Tests macht, Builds manuell überprüft und Fehler wirklich nachvollzieht. Trotz großer Fortschritte sind automatische Selbsttests und selbständiges Debuggen durch KI nur begrenzt zuverlässig. Nur durch intensives Verifizieren können fatalen Fehlern und technischen Schulden vorgebeugt werden. Bei der Arbeit mit KI-Agenten wird auch die Wahl des Modells relevant. Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Stärken: Manche sind für schnelle, direkte Aktionen geeignet, andere besser für Planung oder komplexes Nachdenken.

Auch der Kostenfaktor muss beachtet werden, da leistungsstärkere Modelle oft deutlich teurer sind. Effizienter Einsatz bedeutet daher, das passende Modell für jeden Schritt sorgfältig auszuwählen und nicht einfach das teuerste oder vermeintlich „beste“ Modell unbegrenzt zu verwenden. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Entwicklung von Regeln und Richtlinien, die in Form von Dateien oder Anweisungen definieren, wie das System mit bestimmten Situationen umgehen soll. Diese Regeln helfen dabei, wiederkehrende Fehler zu minimieren und bestimmten Frameworks oder Codierstandards gerecht zu werden. Sie können automatisch angehängt oder bei Bedarf manuell eingebunden werden und tragen wesentlich zur Konsistenz und Qualität der generierten Ergebnisse bei.

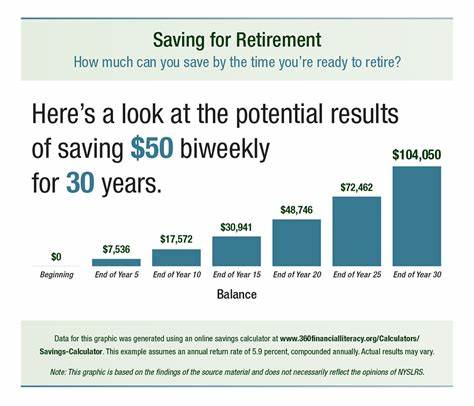

Kostenkontrolle ist im Umgang mit KI-Agenten unverzichtbar. Trotz des großen Potenzials sind die Zahlungen für Lizenzen, Modelle und Rechenleistung nicht unbegrenzt. Deshalb empfiehlt es sich, Ausgaben regelmäßig zu überwachen, Limits zu setzen und Modelle, die wenig Mehrwert bieten, zu deaktivieren. Cleveres Management führt dazu, dass Aufwand und Ergebnis in einem wirtschaftlichen Verhältnis stehen und die Technologie nicht zur Kostenfalle wird. Auch wenn moderne Frameworks wie das Model Context Protocol (MCP) diskutiert werden, welche eine bessere Kommunikation zwischen einzelnen KI-Agenten ermöglichen sollen, so ist ihre praktische Wirkung derzeit eher begrenzt.