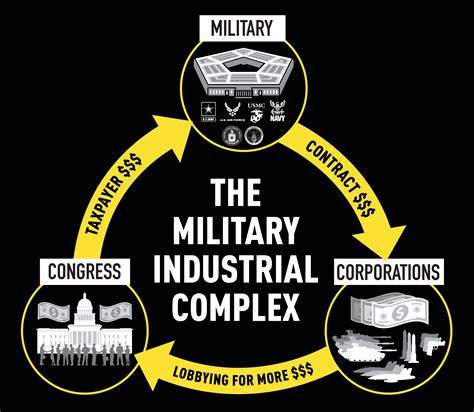

Europa befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Wandel seiner Verteidigungsstrategie. Insbesondere angesichts globaler geopolitischer Spannungen und der verstärkten militärischen Bedrohungen in der unmittelbaren Nachbarschaft, etwa durch den russischen Angriff auf die Ukraine, hat die Europäische Union eine Offensive gestartet, um ein eigenes militärisch-industrielles Kraftwerk zu schaffen – ganz ähnlich dem der Vereinigten Staaten. Während Amerika seit Jahrzehnten über eine der größten und effizientesten Verteidigungsindustrien der Welt verfügt, hat Europa bislang auf Beschaffungen aus den USA gesetzt und die eigene Rüstungsindustrie weitestgehend stiefmütterlich behandelt. Dieser Zustand soll sich grundlegend ändern. Der Aufbau einer starken, innovativen und wettbewerbsfähigen europäischen Verteidigungsindustrie steht nun in der Priorität.

Die Gründe für diesen Wandel sind vielfältig. Zum einen haben die europäischen Staaten nach dem Ende des Kalten Krieges ihre Militärhaushalte kräftig reduziert, was zur Folge hatte, dass viele heimische Rüstungsunternehmen schrumpften und nur noch Nischenprodukte mit geringem Volumen anbieten. Dadurch entstanden hohe Stückkosten, die sie im globalen Wettbewerb schwächten und Käufer veranlassten, lieber auf amerikanische Großproduzenten wie Lockheed Martin, Northrop Grumman oder General Dynamics zurückzugreifen. Der invasive Krieg Russlands gegen die Ukraine im Jahr 2022 führte jedoch zu einem Umdenken. Die anhaltende Unsicherheit und die Notwendigkeit, eigenständig funktionsfähige Verteidigungskapazitäten aufzubauen, treiben die europäische Verteidigungspolitik in eine neue Richtung.

Die Europäische Union plant ein gigantisches Investitionsprogramm für die nächsten fünf Jahre, das darauf abzielt, die Verteidigungsbudgets der Mitgliedsstaaten massiv hochzufahren und künftig mindestens die Hälfte aller Rüstungsaufträge innerhalb Europas zu vergeben. Deutschland hat dabei eine Vorreiterrolle übernommen und jüngst beantragt, eine Ausnahmeregelung von den EU-Haushaltsvorgaben zu erwirken, um die Aufstockung der Verteidigungsausgaben zu ermöglichen. Diese Dynamik spiegelt sich auch in der imposanten Steigerung der weltweiten Militärausgaben wider: Laut Berichten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) 2024 verzeichnete der globale Verteidigungshaushalt den höchsten Anstieg seit dem Ende des Kalten Krieges, wobei europäische Länder den bedeutendsten Anteil daran haben. Die prognostizierten zusätzlichen Ausgaben der NATO-Staaten zwischen 700 Milliarden und bis zu zwei Billionen Euro bis 2030 verdeutlichen die Ernsthaftigkeit und das Ausmaß dieser Investitionen. Um die Abhängigkeit von US-Rüstungskonzernen zu minimieren, sollen europäische Firmen gestärkt werden, die bisher kaum mit deren Produktionskapazitäten konkurrieren konnten.

Derzeit liegt der Anteil europäischer Unternehmen an der Verteidigungsbeschaffung der EU bei lediglich 22 Prozent. Dieses Ungleichgewicht gilt es zu beheben, insbesondere in zentralen Bereichen wie Munition, gepanzerten Fahrzeugen, Cyber- und Softwarelösungen sowie Kriegsschiffen. Ein Musterbeispiel für den Wandel ist das deutsche Unternehmen Rheinmetall. Ursprünglich vor allem für seine Munition und Rüstungsgüter bekannt, verfolgt Rheinmetall nun konsequent den Kurs, sich zu einem umfassenden, amerikanisch orientierten Verteidigungsauftragnehmer zu entwickeln. Dies manifestiert sich in Übernahmen von Spezialfirmen, darunter ein US-amerikanischer Fahrzeughersteller, ein Technologieunternehmen für Munitionserfassung sowie Softwareentwickler.

Rheinmetall strebt eine Umsatzverdreifachung bis 2030 an und zeichnet somit beispielhaft für die Ambitionen der europäischen Verteidigungsindustrie. Besonders die Produktion von Munition erhält höchste Priorität, da liefern bislang erhebliche Engpässe in der Versorgung der ukrainischen Streitkräfte Anlass zur Sorge geben. Die EU hatte es versäumt, das Ziel von einer Million Artilleriegranaten bis Anfang 2023 zu erreichen, weshalb sie nun eine halbe Milliarde Euro in die Steigerung der Produktionskapazitäten steckt. Neben Rheinmetall vollziehen auch andere europäische Verteidigungsunternehmen strategische Veränderungen, um mit den globalen Marktführern Schritt zu halten. Neben der Steigerung der industriellen Kapazitäten geht es dabei auch um die Verbesserung von Effizienz und Innovationskraft.

Die Modernisierung von Waffenplattformen, die Integration von digitaler Technologie sowie die Entwicklung gemeinsamer europäischer Verteidigungsprogramme sind zentrale Eckpfeiler des neuen Ansatzes. Zahlreiche Initiativen auf EU-Ebene zielen darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten im Verteidigungsbereich zu intensivieren. So sollen gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte erleichtert, die grenzüberschreitende Kooperation von Verteidigungsfirmen gefördert und Doppelstrukturen abgebaut werden. Die Stärkung des europäischen Verteidigungsmarktes soll zudem Arbeitsplätze sichern und die technologische Souveränität Europas langfristig gewährleisten. Es kristallisiert sich eine Vorstellung heraus, dass Europa nicht nur Käufer, sondern auch selbstbewusster Hersteller und Innovator im Verteidigungssektor sein will.

Trotz der ambitionierten Initiativen stehen jedoch einige Herausforderungen im Raum. Die Verteidigungsindustrie Europas ist fragmentiert, geprägt von nationalen Interessen und oft widersprüchlichen Prioritäten. Verschiedene Länder verfügen über unterschiedliche militärische Bedarfe, Standards und Beschaffungsmodalitäten. Diese Heterogenität erschwert eine koordinierte Industriebasis und erschwert die Entwicklung von großskaligen, interoperablen Lösungen. Darüber hinaus benötigen viele Firmen erhebliche Investitionen, um ihre Produktionskapazitäten zu modernisieren und auf größere Stückzahlen umzuschalten.

Der Mangel an einheitlichen regulatorischen Rahmenbedingungen und der starke Wettbewerb durch etablierte US-amerikanische sowie andere internationale Konzerne machen den Weg zusätzlich steinig. Dennoch ist die Bereitschaft der EU und ihrer Mitgliedsstaaten groß, die notwendigen politischen und finanziellen Weichen zu stellen. Die europaweite Bewegung zur Fortentwicklung der Verteidigungsindustrie ist kein kurzlebiges Projekt, sondern ein langfristiges strategisches Ziel auf dem Weg zu mehr Autonomie und Sicherheit. Neben materieller Ausrüstung kommt dabei auch der digitalen Transformation eine immer größere Bedeutung zu. Cyberabwehr, künstliche Intelligenz in Waffensystemen sowie vernetzte Kommunikation sind Schlüsselelemente moderner Streitkräfte, deren Entwicklung und Produktion Europa eigenständig vorantreiben muss.

Insgesamt steht Europa am Beginn einer grundlegenden Transformation seiner sicherheitspolitischen Grundlagen. Weg von der Rolle als primärer Abnehmer ausländischer Rüstungsgüter, hin zu einem eigenständigen, leistungs- und innovationsfähigen militärisch-industriellen Komplex. Diese Entwicklung stärkt nicht nur die Verteidigungsfähigkeit der EU, sondern fördert auch die wirtschaftliche Resilienz und schafft hochwertige Arbeitsplätze. Letztendlich will Europa sich für zukünftige Herausforderungen rüsten und seinen Platz in der globalen Sicherheitsarchitektur selbstbewusst behaupten. Die kommenden Jahre werden dabei entscheidend sein, ob diese ambitionierten Pläne tatsächlich Wirklichkeit werden und Europa ein Geheimtipp in der Verteidigungsindustrie wird oder ob der althergebrachte Status quo weiterbesteht.

Klar ist jedoch, dass ein europäisches Militär-Industrie-Konglomerat längst keine Vision mehr ist, sondern zum Greifen nah erscheint.