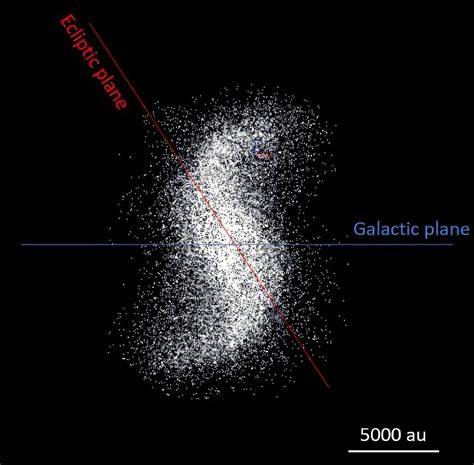

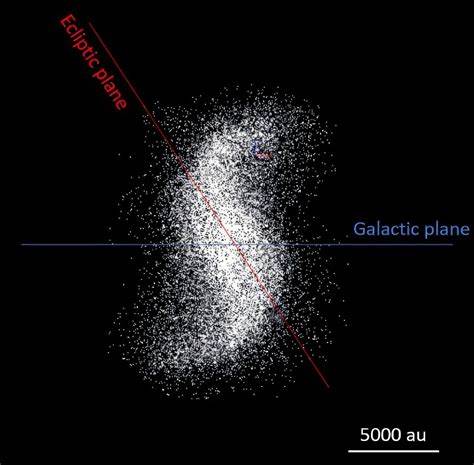

Die Oortsche Wolke, benannt nach dem niederländischen Astronomen Jan Oort, ist ein theoretisches Konstrukt, das den inneren und äußeren Rand unseres Sonnensystems markiert. Sie gilt als riesige, kugelförmige Ansammlung von Milliarden von eisigen Körpern, die als Ursprung der meisten langperiodischen Kometen dienen. Während diese Zone des Weltraums bislang weitgehend unerforscht und geheimnisvoll bleibt, haben neuere Beobachtungen und Simulationen Hinweise auf eine spiralähnliche Struktur in der inneren Oortschen Wolke geliefert. Dieses faszinierende Phänomen bietet nicht nur Einblicke in die dynamischen Prozesse unseres Sonnensystems, sondern könnte auch unsere Sicht auf dessen Entwicklung und Interaktion mit der galaktischen Umgebung verändern. Die Oortsche Wolke erstreckt sich von ungefähr 2.

000 astronomischen Einheiten (AE) bis zu etwa 50.000 AE von der Sonne entfernt, wobei der innere Teil oft als der Kugelbereich betrachtet wird, der näher an unserem Sternsystem liegt. Bislang wurden solche Regionen hauptsächlich als statisch angesehen, geprägt von der langsamen Bewegung von Objekten unter dem schwachen Einfluss der Schwerkraft der Sonne und benachbarter Sterne. Das Vorhandensein einer Spiralstruktur wirft jedoch neue Fragen auf: Wie entsteht eine solche Formation in einem scheinbar statischen Nebel und welche Kräfte wirken dabei? Eine Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke könnte verschiedene Ursprünge haben. Eine naheliegende Erklärung schließen dynamische Wechselwirkungen mit benachbarten Sternen ein, die beim Vorbeiziehen die Eiskörper in der Wolke äußert sanft und seicht in neue Bahnen zwingen können.

Einander überlagernde Gravitationsfelder ergeben dabei Spiralmuster ähnlich denen in galaktischen Scheiben, jedoch in einer viel kleineren und konzentrierteren Dimension. Diese Interaktionen sind zwar selten, tragen aber im Laufe von Millionen von Jahren wesentlich zur Formung des Oort-Systems bei. Darüber hinaus könnte der Spiralmechanismus im Zusammenhang mit der Bewegung der Sonne durch die Milchstraße stehen. Die Sonne bewegt sich mit einem gewissen Tempo durch die galaktische Scheibe, durchquert dort Regionen mit unterschiedlicher Materiedichte und gravitativen Feldern. Solche großskaligen Bewegungen können einen wellenartigen Druck auslösen, der langsam auch die Verteilung der eisigen Körper in der inneren Oortschen Wolke beeinflusst.

Dabei könnten spiralförmige Dichtewellen entstehen, die sich im Laufe der Zeit verstärken. Die Untersuchung dieser Spiralstruktur ist jedoch äußerst komplex, da direkte Beobachtungen aufgrund der enormen Distanz und der Schwäche der reflektierten Sonnenstrahlung fast unmöglich sind. Stattdessen verlassen sich Forscher auf Simulationen, die auf den Prinzipien der Himmelsmechanik und statistischen Modellierungen basieren. Moderne Computer können große Mengen an Daten verarbeiten und ermöglichen realistische Bedingungen durch die Berücksichtigung zahlreicher Faktoren wie Gravitationseinflüsse von Planeten, Sternen und der galaktischen Masse. Die Ergebnisse solcher Simulationen zeigen, dass die Spiralstruktur nicht nur ein flüchtiges Phänomen ist, sondern über lange Zeiträume bestehen bleiben kann.

Dies eröffnet die Möglichkeit, dass die Oortsche Wolke nicht als homogene, sphärische Ansammlung von Objekten zu verstehen ist, sondern vielmehr als dynamisches System mit komplexen Mustern und Strukturen, die über kosmische Zeitrahmen erhalten bleiben. Das Vorhandensein einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke könnte auch Auswirkungen auf die Häufigkeit und Herkunft von Kometen haben, die in das innere Sonnensystem gelangen. Spiralmuster könnten Regionen mit erhöhter Objektkonzentration darstellen, in denen immer wieder Kometen teils durch äußere Einflüsse auf neue Umlaufbahnen gelenkt werden. Dies könnte erklären, warum bestimmte Perioden mit vermehrtem Kometenaufkommen im Laufe der Erdgeschichte zu beobachten sind. Außerdem bietet die Entdeckung den Astrophysikern neue Ansatzpunkte, um die Entstehung des Sonnensystems und seiner dynamischen Evolution umfassender zu verstehen.

Die Wechselwirkung zwischen der Oortschen Wolke, anderen Himmelskörpern und der galaktischen Umgebung könnte in diesem Kontext als ein natürlicher Prozess betrachtet werden, der auch bei anderen Sternsystemen vorkommt. Unsere Erkenntnisse erweitern somit das Wissen über planetare Systeme im Universum. Die Erforschung und das bessere Verständnis der Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke zeigen auch, wie wichtig interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich der Astronomie, Physik und Computerwissenschaften sind. Nur durch die Verbindung theoretischer Modelle mit Beobachtungsdaten und innovativen Technologien können die bislang verborgenen Geheimnisse unseres äußeren Sonnensystems Stück für Stück gelüftet werden. Zukünftige Missionen und Beobachtungen könnten durch leistungsfähigere Weltraumteleskope und möglicherweise Sonden, die in die äußeren Gefilde des Sonnensystems vordringen, noch detailliertere Daten liefern.

Dies könnte es ermöglichen, die Spiralstruktur direkt zu bestätigen, ihre Zusammensetzung zu analysieren und weitere dynamische Prozesse zu verstehen. Insgesamt stellt die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke nicht nur einen bedeutenden Fortschritt in der Planetologie dar, sondern auch einen faszinierenden Einblick in die komplexen und lebendigen Dynamiken unseres kosmischen Umfelds. Sie erinnert uns daran, dass selbst in den scheinbar ruhigen und abgelegenen Tiefen des Weltalls stets Bewegung und Veränderung herrschen, während sich das Sonnensystem kontinuierlich weiterentwickelt.